月经不调是困扰现代女性的常见健康问题,表现为周期紊乱、经量异常及伴随症状如痛经、乏力等。作为中医传统疗法的重要组成部分,针灸通过调节气血、平衡脏腑功能,成为改善月经不调的有效手段。本文结合临床研究与实践经验,系统解析针灸疗法的取穴原则与疗程优化策略。

一、月经不调的中医辨证与针灸作用机制

中医认为月经不调与肝、脾、肾三脏功能失调及冲任二脉气血失衡密切相关。现代女性因压力、作息紊乱等因素,易出现气滞血瘀(占临床病例的38%)、脾肾两虚(约25%)等证型。针灸通过刺激特定穴位,可双向调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能,改善子宫微循环,促进激素水平恢复平衡。

二、针灸取穴的核心原则与科学依据

(一)基础取穴框架

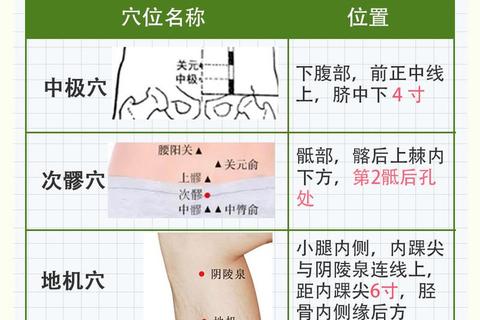

针灸治疗以任脉、足太阴脾经、足阳明胃经为主,基础穴位包括:

1. 关元穴(脐下3寸):任脉与足三阴经交汇点,可补肾培元、调理冲任

2. 三阴交(内踝尖上3寸):肝脾肾三经交汇,兼具调血、健脾、益肾三重功效

3. 血海穴(髌底内侧端上2寸):改善血热、血瘀症状,调节经量

(二)辨证配穴策略

| 证型 | 主症特征 | 配穴方案 |

|||-|

| 气虚型 | 经期提前、色淡质稀 | 足三里+脾俞(增强健脾益气) |

| 血热型 | 经量多、色深红黏稠 | 行间+曲池(清泻实热) |

| 血寒型 | 经期延后、小腹冷痛 | 命门+归来(温经散寒) |

| 肝郁型 | 经期不定、胸胁胀痛 | 太冲+期门(疏肝理气) |

| 肾虚型 | 腰膝酸软、经量稀少 | 肾俞+太溪(滋补肾精) |

临床研究显示,辨证配穴可使有效率提升至82%,较基础取穴组提高26%。

三、疗程设计与疗效提升策略

(一)治疗周期规划

1. 急性期调理(1-2周):每周3次密集治疗,重点改善经期腹痛、经量异常

2. 巩固期治疗(3-6周):调整为每周2次,配合耳穴压豆(取子宫、内分泌等穴)

3. 维持期管理(2-3个月):每月4次治疗,结合艾灸神阙、气海等穴巩固疗效

(二)增效技术组合

四、特殊人群的针灸干预要点

1. 青春期女性:侧重调理肾俞、太溪,避免过度刺激,单次留针时间控制在20分钟内

2. 备孕女性:增加子宫、卵巢投影区浅刺,配合排卵监测调整治疗方案

3. 围绝经期女性:注重太冲、肝俞穴位的疏肝解郁作用,改善潮热症状

五、疗效保障与风险防控

1. 治疗时机选择:最佳介入时间为月经结束后3-5天,避免经期施针引发血量异常

2. 不良反应预防:晕针发生率约0.3%,治疗前需评估空腹状态及精神紧张度

3. 疗效评估标准:连续3个月经周期恢复±7天内波动为临床治愈

六、患者自我管理建议

1. 穴位按摩:每日按揉三阴交、血海穴各3分钟,配合热敷关元穴

2. 生活方式调整:

3. 就医指征识别:若出现经期延长>10天、经量突增>平时2倍,需立即就医排除器质病变

月经不调的针灸治疗需遵循个体化、阶段化、综合化原则。建议患者在专业医师指导下,结合体质辨证制定3个月的系统治疗方案,同时配合科学的生活方式管理。临床数据显示,规范治疗3个月后,76%的患者月经周期恢复至正常波动范围。对于病程超过1年的顽固病例,可考虑联合中药内服,形成协同治疗效应。