细菌感染是儿童常见健康问题之一,尤其在免疫力尚未发育完善的婴幼儿群体中,及时、合理的抗菌治疗至关重要。作为青霉素类抗生素的代表,阿莫西林干混悬剂因其安全性较高、剂型便于儿童服用等特点,成为儿科临床常用药物。但家长在用药过程中常面临剂量计算困难、疗效判断不清等困惑,不当使用还可能引发耐药性风险。本文将系统解析该药物的科学使用要点,帮助家长建立正确的用药认知。

一、判断细菌感染的"信号灯"

婴幼儿感染初期常表现为发热、咳嗽等非特异性症状,家长可通过以下特征初步判断是否需要抗菌治疗:

1. 持续高热不退(>3天),常规退热药效果有限

2. 分泌物性状改变:黄绿色脓涕、耳道渗液、痰液粘稠等

3. 血常规指标异常:白细胞计数>15×10⁹/L,中性粒细胞比例>70%

4. 局部炎症体征:扁桃体化脓、中耳红肿、皮肤脓肿形成

需特别注意,6个月以下婴儿细菌感染可能仅表现为拒奶、嗜睡等非典型症状,建议及时就医检查。

二、阿莫西林干混悬剂的治疗谱系

该药物通过破坏细菌细胞壁发挥杀菌作用,主要针对以下常见病原体:

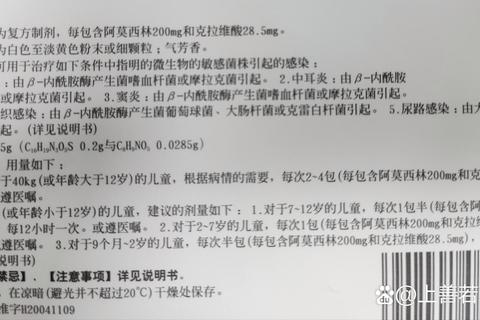

临床适用于中耳炎、鼻窦炎、细菌性肺炎、尿路感染等疾病,但对支原体、衣原体等非典型病原体无效。家长可通过药品包装标注的"国药准字H"编号确认药物合法性,警惕网购药品的真伪风险。

三、精准剂量计算与给药方案

(1)基础剂量公式

儿童标准用量为 6.7-13.3mg/kg/次,每8小时给药一次。以10kg体重儿童为例:

需特别注意不同规格产品的配制差异:

(2)特殊情形调整

四、用药过程中的风险防控

(1)过敏反应识别

约5%儿童可能出现药物过敏,表现为:

应急处理:立即停药并服用抗组胺药(如西替利嗪),出现呼吸困难需急诊救治

(2)胃肠道保护策略

20%患儿服药后出现腹泻、腹痛,建议:

(3)药物相互作用警示

五、疗效评估与疗程管理

规范用药24-48小时后应观察到症状改善,如体温下降趋势、食欲恢复等。标准疗程为:

若治疗3天未见好转,需考虑耐药菌感染可能,应及时复诊调整方案,切忌自行增加剂量或更换抗生素。

六、特殊群体用药指引

七、科学预防细菌耐药

我国儿童细菌耐药形势严峻,家长需建立以下认知:

1. 不将抗生素作为"退热药"使用

2. 完整服用处方剂量,不随意中断疗程

3. 不同感染间不重复使用残余药物

4. 每年主动查询本地细菌耐药监测报告

行动建议指南

1. 建立家庭用药记录本,详细记录每次用药时间、剂量及反应

2. 配制专用量具(如带刻度注射器),避免使用普通汤匙

3. 存储药品时注意环境湿度(<60%),开瓶后标注失效日期

4. 定期参加社区医院组织的合理用药培训

通过科学用药与规范管理,我们既能有效控制儿童感染,又能守护抗生素这把"生命钥匙"的长期有效性。当孩子出现反复感染或异常反应时,建议选择设有儿科临床药学部的大型综合医院就诊,获取多学科联合诊疗方案。