心肺复苏药物应用要点:关键药物选择与使用规范

19429202025-03-25药品大全31 浏览

当心脏骤停发生时,每一秒都关乎生死。除了及时的心肺复苏(CPR)和电除颤,药物的合理应用是挽救生命的关键环节。本文将解析心肺复苏中核心药物的作用机制、使用规范及注意事项,帮助公众科学理解急救流程,并为突发情况提供决策参考。

一、心肺复苏药物应用的核心原则

心脏骤停的抢救需遵循“快速识别、持续按压、尽早除颤、合理用药”的流程。药物使用需基于患者心律类型(如室颤、无脉性电活动等)和复苏阶段,由专业医护人员根据指南规范操作。非专业人员应优先确保高质量CPR和AED使用,药物干预需在医疗人员指导下进行。

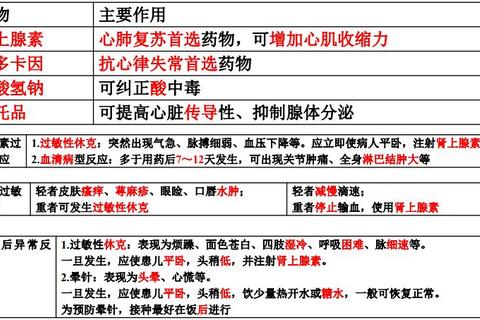

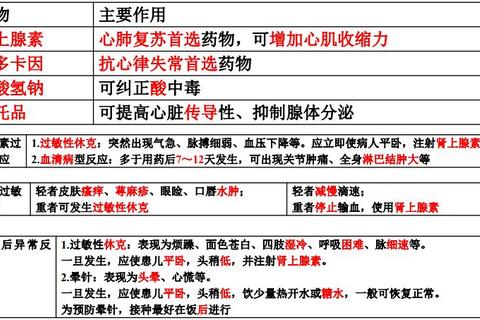

二、关键药物选择与使用规范

1. 肾上腺素:复苏的“黄金药物”

作用机制:通过激活α受体收缩外周血管,增加心脏和脑部血供;β受体作用增强心肌收缩力,但可能增加心肌耗氧。

适用场景:室颤/无脉性室速、心脏停搏及无脉性电活动。

使用规范:

剂量:1 mg静脉注射,每3-5分钟重复一次,无需递增。

注意事项:避免皮下或肌肉注射,外周静脉给药后需用20 ml生理盐水冲洗以确保药物抵达心脏。

2. 胺碘酮:顽固性心律失常的首选

作用机制:延长心肌细胞动作电位,抑制室颤复发,提高除颤成功率。

适用场景:对电除颤和肾上腺素无效的室颤/室速。

使用规范:

首剂:300 mg稀释后静脉推注,无效时10-15分钟追加150 mg,24小时总量不超过2.2 g。

替代方案:若无胺碘酮,可用利多卡因(1-1.5 mg/kg静注,最大3 mg/kg)。

3. 血管加压素:替代肾上腺素的备选方案

作用机制:通过收缩血管升高血压,不依赖肾上腺素受体,适用于长时间复苏。

使用规范:40 U可替代第一或第二次肾上腺素,单次使用。

4. 碳酸氢钠:纠正酸中毒的“双刃剑”

适用场景:仅限代谢性酸中毒或高钾血症导致的心脏骤停。

使用规范:

剂量:初始1 mmol/kg,10分钟后可追加0.5 mmol/kg,需根据血气结果调整。

风险提示:过量使用可能导致碱中毒,抑制氧释放,故非首选。

5. 多巴胺:血压维持的短期选择

作用机制:剂量依赖性激活多巴胺受体和肾上腺素受体,小剂量扩张肾血管,大剂量收缩外周血管。

使用规范:20 mg加入5%葡萄糖静滴,起始20滴/分钟,根据血压调整,最大剂量0.5 mg/min。

三、特殊人群与场景的注意事项

1. 儿童与成人差异

剂量调整:儿童药物需按体重计算,如肾上腺素0.01 mg/kg,胺碘酮5 mg/kg。

除颤能量:儿童按2-4 J/kg计算,使用专用电极板。

2. 孕妇急救

体位优化:左侧卧位防止子宫压迫下腔静脉,必要时手动推移子宫。

药物安全:利多卡因和肾上腺素在必要时可使用,但需评估胎儿风险。

3. 慢性病患者

β受体阻滞剂使用者:可能对肾上腺素反应减弱,需调整剂量或联合用药。

电解质紊乱:低钾或低镁血症患者易复发室颤,需及时纠正。

四、常见误区与风险提示

1. 阿托品已退出一线:因可能加重心室静止,2010年后指南不再推荐常规使用。

2. 双重除颤无效:同时使用两台除颤器并未证明有益,应优先调整电极位置。

3. 盲目使用碳酸氢钠:非酸中毒患者使用反而降低生存率,需严格把握指征。

五、公众应对心脏骤停的行动建议

1. 立即启动应急反应:呼叫120并取得AED,同时开始胸外按压。

2. 学习基础急救技能:掌握CPR和AED操作,参加权威机构培训(如AHA课程)。

3. 家庭备药须知:普通家庭无需储备复苏药物,但慢性病患者家属可咨询医生准备应急方案。

4. 记录关键信息:抢救时记录用药时间、剂量及患者反应,供医疗人员参考。

心脏骤停的抢救是一场与时间的赛跑。药物的合理应用需建立在规范流程和专业判断基础上。公众可通过学习急救知识、配合专业救援,为患者争取生机。记住,每一份准备都可能成为逆转生死的关键。