当口腔黏膜因药物过敏出现红肿、溃疡或水疱时,患者往往感到剧烈疼痛甚至无法进食。这种被称为药物过敏性口炎的症状背后,隐藏着复杂的免疫反应机制。其中,阿莫西林作为青霉素类抗生素的代表药物,因其广泛使用而成为引发该病的重要诱因之一。

一、发病机制探析

阿莫西林相关口炎的核心机制是免疫系统异常反应。当药物分子作为半抗原进入人体后,与血浆蛋白结合形成完全抗原,激活B细胞产生特异性IgE抗体。这些抗体与肥大细胞结合后,再次接触药物时会触发组胺等炎性介质释放,导致血管扩张和通透性增加。

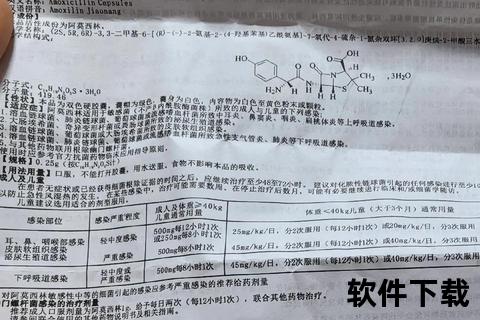

在分子层面,β-内酰胺环结构是主要致敏原。该环状结构容易与宿主蛋白的氨基发生共价结合,形成稳定的抗原复合物。这种抗原呈递过程会激活Th2型免疫反应,引发以嗜酸性粒细胞浸润为特征的炎症反应。

特殊人群的易感性差异显著:儿童因免疫系统未成熟,过敏发生率是成人的3倍;孕妇因激素水平变化,过敏风险提高40%;遗传因素也使有家族过敏史者发病概率增加5倍以上。

二、临床表现特征

典型症状呈现进行性发展三阶段:初期表现为口腔黏膜弥漫性红斑伴灼热感(24小时内)→ 48小时后出现粟粒样水疱 → 疱壁破裂形成边界清晰的溃疡面。舌缘、颊黏膜和软腭是最高发区域,约65%患者伴发皮肤固定性药疹。

与普通口腔溃疡的鉴别要点在于:普通溃疡多为单个或散在分布,边缘整齐呈圆形;而药物性口炎呈多灶性分布,溃疡面覆盖黄色伪膜,且常伴随全身症状如低热(37.8-38.5℃)或淋巴结肿大。

特殊群体表现差异明显:儿童患者更易出现口唇肿胀和流涎;孕妇可能出现更严重的黏膜剥脱;老年患者因唾液分泌减少,溃疡愈合时间延长30%-50%。

三、临床防治策略

诊断金标准包括四联检测法:①药物暴露史追溯(重点询问72小时内用药)②斑贴试验阳性率78% ③血清特异性IgE检测 ④淋巴细胞转化试验。其中,口腔黏膜活检可见嗜酸性粒细胞浸润>5个/HPF具有确诊价值。

分级治疗方案:

预防性管理需建立三级防线:

1. 用药前筛查:青霉素皮试联合IgE快速检测

2. 高风险患者替代方案:头孢类(交叉过敏率<5%)或大环内酯类

3. 建立药物过敏档案:使用电子健康卡记录过敏史

四、特殊场景处理指南

儿童用药需特别注意:阿莫西林颗粒剂应按照30mg/kg/d分3次给药,出现口周红斑需立即停药。哺乳期妇女禁用该药,因药物可通过乳汁诱发婴儿腹泻。

家庭护理三原则:

1. 疼痛管理:含服2%利多卡因胶浆(餐前15分钟)

2. 创面保护:维生素B12溶液湿敷

3. 营养支持:使用肠内营养粉剂维持热量摄入

紧急就医指征包括:呼吸困难(喉头水肿征兆)、72小时未进食脱水、体温>39℃持续24小时。这类患者需急诊留观并监测心电图变化。

在抗生素滥用问题日益严重的今天,理解药物性口炎的发生规律对合理用药至关重要。建立个体化用药方案、完善过敏预警系统、加强患者教育,这三重防护体系的协同作用可将阿莫西林相关口炎发生率降低60%以上。当出现可疑症状时,建议通过医疗机构的药物不良反应监测平台进行专业评估,切勿自行调整用药方案。