血压,这串看似简单的数字,承载着人体循环系统的核心秘密。一位55岁的糖尿病患者在家庭自测时发现血压持续偏高,通过智能血压计的数据追踪功能,及时调整用药方案,避免了心脑血管并发症的发生——这样的场景正在全球数百万家庭中上演。现代电子血压计已突破传统测量工具的局限,成为集生理参数采集、健康风险预警、医疗数据交互于一体的智能健康终端。

一、精准测量的技术基石

电子血压计通过柔性袖带在动脉血管上施加可控压力,利用高精度传感器捕捉血流动力学信号。半导体压力传感器的灵敏度可达0.1mmHg级,能识别出相当于一片雪花落在指尖的微小压力变化。智能加压系统采用PID闭环控制算法,使充气压力曲线完美贴合个体血管特性,避免传统设备过度加压带来的不适感。

信号处理系统是精准测量的核心,搭载的机器学习算法可过滤90%以上的运动伪影干扰。当检测到不规则脉波时,设备会自动启动三次重复测量模式,通过离散傅里叶变换提取有效信号。临床验证表明,通过ESH认证的设备与听诊法测量结果的偏差控制在±3mmHg内。

二、智能健康管理的三重维度

1. 数据可视化呈现:7英寸全彩触摸屏实时显示压力波形、心率变异趋势图,三色背光警示系统直观反映血压等级。部分机型配备语音播报功能,解决老年人视物不清的痛点。

2. 云端健康档案:通过蓝牙5.0技术,测量数据自动同步至健康管理平台。AI系统可识别晨峰高血压、夜间血压反杓型等特殊模式,生成季度健康报告。某临床研究显示,持续90天的家庭监测可使血压控制达标率提升37%。

3. 医疗协同网络:支持HL7标准的数据接口,实现与医院HIS系统的无缝对接。当检测到收缩压>180mmHg时,系统自动触发分级预警机制,通过5G网络向签约家庭医生发送紧急通知。

三、特殊人群的适配方案

孕妇群体建议选择具备双传感器结构的设备,可同步监测宫缩压力。针对帕金森患者,最新研发的毫米波雷达技术实现了非接触式测量,避免肢体震颤导致的误差。儿童专用袖带采用记忆合金骨架,在保证贴合度的同时避免过度压迫桡神经。

肥胖患者(臂围>42cm)应选用锥形袖带设计,其梯形气囊可使压力分布均匀性提升25%。对于房颤患者,具备心电信号融合功能的机型能有效识别脉搏缺失现象,测量准确度较传统设备提高4倍。

四、使用中的关键控制点

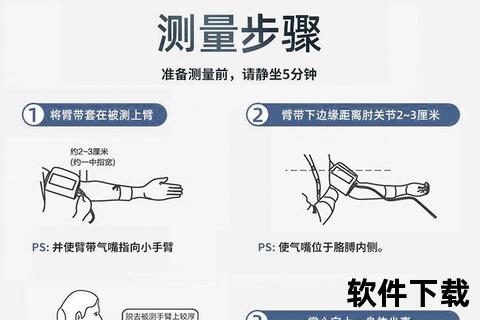

测量前30分钟需避免摄入咖啡因,采取靠背坐姿并使袖带中点与心脏处于同一水平面。清晨服药前的监测尤为重要,此时段数据对评估降压药疗效具有决定性意义。袖带捆绑松紧度以能插入两指为佳,过紧会导致收缩压虚高10-15mmHg。

建议建立「3-7-90」监测体系:每日早、中、晚3个时段测量,连续7天数据构成基线参考,90天形成完整评估周期。当发现连续3日血压波动超过20%时,应及时启动远程会诊。

五、技术演进与考量

第四代电子血压计已整合微型超声探头,可同步评估血管僵硬度。石墨烯柔性电极的应用,使设备能够24小时连续监测中心动脉压。但随之产生的数据安全问题亟待重视,建议选择符合GDPR标准的设备,其加密传输协议可抵御中间人攻击。

在社区卫生服务中心,配备区块链技术的血压计正在试点,测量数据实时写入分布式账本,为医保控费提供可信依据。这种技术革新不仅提升了个体健康管理水平,更推动着整个医疗体系的数字化转型。

行动指南

1. 选购时认准ESH、BHS、AAMI三重认证标志,优先选择具备不规则心律检测功能的机型

2. 建立家庭健康数据中心,将血压数据与血糖、体脂等指标关联分析

3. 每6个月进行设备校准,使用标准压力校验仪检测测量误差

4. 当出现持续性血压升高伴头痛、视物模糊时,应立即启动应急就医通道