维生素是人体代谢活动中不可或缺的微量营养素,其中维生素B2(核黄素)的缺乏可能导致口角炎、舌炎、结膜炎等典型症状。当患者从药房购买维生素B2片时,很少有人会思考:这些药片中的核黄素含量是否准确?药物质量如何保障?本文将深入解析维生素B2片的核心质量检测技术,帮助公众理解药物安全背后的科学机制。

一、维生素B2片质量检测的科学基础

在药品生产过程中,含量测定是保证每片药物有效成分精确达标的核心环节。现代药品质控主要依托三大检测原理:

1. 光吸收特性检测

核黄素分子中的共轭双键结构使其在267nm波长处具有特征紫外吸收峰。利用这一特性,紫外分光光度法通过建立标准曲线,快速测定药物溶解液的吸光度值,换算实际含量。这种方法操作简便,但可能受药物辅料干扰。

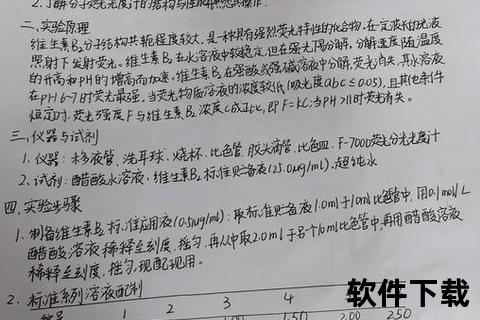

2. 荧光响应检测

核黄素在462nm激发光下会发射522nm荧光,这种特性使其检测灵敏度达到纳克级别。荧光法尤其适用于生物样本等低浓度检测场景,但需要严格控制环境光源,避免光降解造成的误差。

3. 色谱分离检测

高效液相色谱(HPLC)法通过C18色谱柱分离药物成分,配合紫外/荧光双检测器串联技术,既能准确定量核黄素,又可同步检测光黄素等降解杂质。这种方法现已成为《中国药典》规定的标准检测方法,理论板数要求不低于2000。

二、药品质量的关键控制指标

根据国家药监部门公示的保健食品备案要求,合格维生素B2片需满足以下核心指标:

特殊人群用药需额外注意:孕妇用维生素B2片的辅料需排除乳糖等可能致敏成分,儿童制剂则要着重检测矫味剂的安全性。

三、检测流程的技术细节

以HPLC法为例,标准操作流程包括:

1. 样品前处理

取20片药物精密称重研磨,用0.01mol/L盐酸溶液超声提取,避光条件下定容至500mL。该步骤需严格控制温度在25±2℃,避免核黄素热分解。

2. 色谱条件优化

采用0.01mol/L庚烷磺酸钠-乙腈-甲醇(85:10:5)流动相体系,在267nm波长下,核黄素保留时间约为15分钟,与降解产物光黄素(21分钟)、光色素(28分钟)完全分离。

3. 数据验证机制

每批次检测需同步进行阳性对照(标准品溶液)和阴性对照(空白辅料溶液)。当系统适用性试验显示相邻峰分离度≥1.5时,判定检测系统有效。

四、公众用药质量自检指南

消费者可通过以下方式初步判断药物质量:

1. 外观检查

合格药片呈均匀黄色,表面无斑点或裂纹。若发现药片颜色变浅或出现褐色斑点,提示可能存在光降解。

2. 崩解试验

将药片置于37℃温水中观察,15分钟内应完全崩解为细小颗粒。超过30分钟未崩解者可能存在制剂工艺缺陷。

3. 包装信息核验

检查批准文号是否包含"国药准字",保健食品需标注"蓝帽子"标志。网络购药建议通过国家药监局网站核对产品备案信息。

对于居家储存,建议将药片存放在原装棕色瓶中,避免阳光直射。开封后若出现刺鼻酸味,提示辅料可能已发生氧化变质。

五、行业质量提升方向

随着检测技术进步,多维质谱联用技术开始应用于维生素制剂的全成分分析,可同步检测12种相关代谢物。2023年上海交通大学团队研发的UVD-FLD串联检测系统,使核黄素检测灵敏度提升至0.05μg/mL,为特殊医学用途配方食品开发提供了新方案。

对于普通消费者而言,选择通过GMP认证企业的产品,定期查看药监部门质量公告,是保障用药安全的最有效途径。当出现用药后症状无改善或产生口腔灼热感等异常反应时,应及时携带药品包装至医疗机构进行专业检测。