新生儿如同一颗刚萌芽的种子,需要充足的睡眠滋养才能茁壮成长。他们的睡眠不仅是休息方式,更是大脑发育、免疫系统构建的关键时期。研究表明,新生儿在睡眠中会产生比清醒时多50%的脑突触连接,这种生理特性让科学管理睡眠成为育儿的重要课题。

一、新生儿睡眠的生物学密码

1. 昼夜节律的渐进形成

胎儿在母体内通过胎盘褪黑素建立昼夜感知,出生后需要6-8周重建生物钟。初期昼夜节律未分化,表现为每2-3小时交替的睡眠-觉醒周期。约3月龄时,松果体开始分泌褪黑素,形成稳定的昼夜模式。

2. 睡眠结构的特殊演变

新生儿睡眠由50%快速眼动睡眠(REM)和50%非快速眼动睡眠(NREM)构成,这与成人20% REM的比例形成鲜明对比。REM睡眠促进神经元突触修剪,NREM则负责生长激素分泌。4月龄时REM占比降至40%,1岁时接近成人水平。

3. 睡眠时长的动态变化

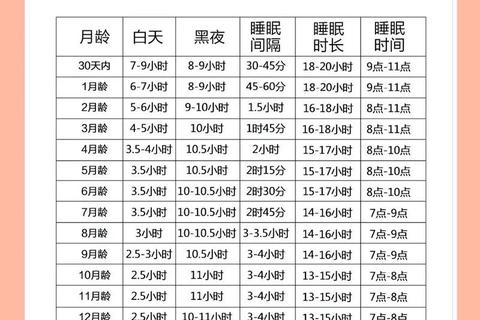

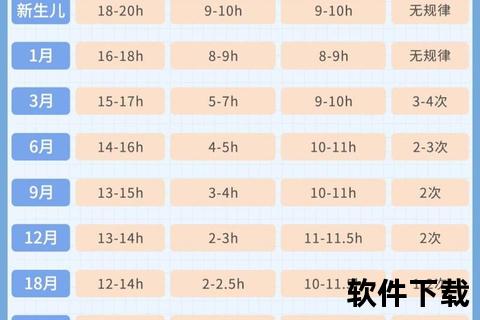

0-1月:日均16-20小时,单次睡眠持续45分钟至4小时

1-3月:总量14-17小时,夜间最长连续睡眠达5-6小时

4-6月:总量12-15小时,50%婴儿实现6小时整觉

二、影响睡眠质量的四大要素

1. 生理发展里程碑

大运动发展期(如3月翻身、8月爬行)常伴随睡眠倒退。此时神经元网络重构需要更多REM睡眠,表现为夜间频繁觉醒。可通过增加白天运动量缓解,如俯卧训练消耗过剩精力。

2. 喂养与睡眠的联动

胃容量决定喂养频率:

建议睡前1小时完成哺乳,避免形成「吃睡联结」。研究显示,6月龄后持续夜奶会增加龋齿风险3倍。

3. 环境调控的黄金法则

温度:20-22℃最佳,被褥厚度用「比成人少一层」原则判断

光线:使用10-30勒克斯的暖光夜灯,避免抑制褪黑素分泌

声音:50分贝白噪音(相当于淋浴声)可提升30%入睡效率

4. 养育行为的塑造力量

「5S安抚法」经临床验证可减少40%哭闹:襁褓(Swaddling)、侧卧(Side)、嘘声(Shushing)、摇晃(Swinging)、吸吮(Sucking)。但需注意:

三、常见睡眠问题的破解之道

1. 昼夜颠倒

采用「光周期疗法」:

连续3天规律光照可校正80%昼夜颠倒。

2. 落地醒

「渐进脱敏训练」分三步:

① 怀抱入睡后维持10分钟深睡眠

② 先放臀部,手掌托住头部缓慢下移

③ 用加热垫维持床温(36-37℃)

3. 睡眠呼吸异常

需警惕的预警信号:

此类情况需尽早就诊排除喉软化、腺样体肥大。

四、个性化睡眠方案设计

1. 早产儿特殊照护

矫正月龄计算法:实际月龄-(40周-出生孕周)。34周出生婴儿在6月龄时,睡眠需求相当于4月龄足月儿,白天需增加1次小睡。

2. 高需求宝宝应对策略

对触觉敏感的婴儿,可采用「袋鼠式护理」:每天1小时肌肤接触,可使皮质醇水平下降26%,连续1周可延长夜间睡眠45分钟。

3. 睡眠仪式建立模板

20分钟标准化流程:

研究显示,持续2周固定仪式可使入睡时间缩短40%。

行动指南

1. 记录睡眠日志:使用「宝宝生活记录」APP连续记录3天睡眠模式

2. 环境评估工具:购买分贝仪、温湿度计进行环境检测

3. 就医预警线:连续3天睡眠不足12小时或单次清醒>5小时需咨询儿科医生

睡眠管理是门需要耐心观察的科学,每个婴儿都有独特的睡眠密码。掌握这些生物学规律,结合温柔而坚定的养育,父母终将帮助孩子建立起受益终身的健康睡眠模式。