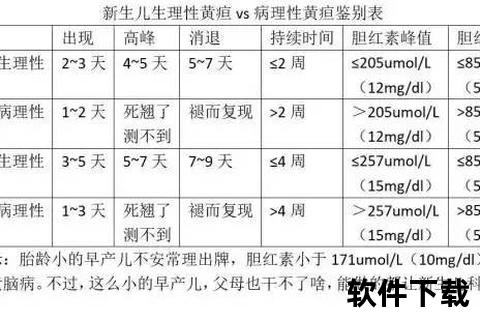

新生儿皮肤微微发黄是许多家庭在宝宝出生后遇到的第一个“健康挑战”。这种黄染现象被称为黄疸,超过60%的足月儿和80%的早产儿都会经历。当家长拿到“黄疸值11mg/dl”的检测报告时,既不必过度恐慌,也不能完全掉以轻心。这个数值背后隐藏着复杂的生理机制和个体差异,本文将为您拆解其中的科学逻辑,并提供切实可行的应对方案。

一、黄疸值11背后的科学解析

1. 数值的生物学意义

胆红素是红细胞分解后的代谢产物,新生儿肝脏处理能力不足导致其在血液中暂时性积聚。11mg/dl这一数值需结合三个关键因素判断:

2. 风险分层模型

根据美国儿科学会2022年指南,当数值接近光疗阈值时需启动动态监测:

plaintext

| 风险等级 | 足月儿日龄≤3天 | 足月儿日龄>3天 |

|-|-|-|

| 低风险 | <15mg/dl | <18mg/dl |

| 中风险 | 15-17mg/dl | 18-20mg/dl |

| 高风险 | ≥17mg/dl | ≥20mg/dl |

(数据来源:2022版AAP指南)

二、家长应对的“三阶梯策略”

1. 居家观察技巧

✅ 正常:清醒时眼神灵活,哭声洪亮

❌ 危险信号:嗜睡拒奶、肢体僵硬、尖声哭闹

2. 科学干预手段

3. 医疗介入时机

当出现以下情况需立即就医:

1. 黄疸值24小时内上升>5mg/dl

2. 足月儿2周/早产儿4周仍未消退

3. 大便呈白陶土色提示胆道闭锁

三、特殊场景应对方案

1. 母乳性黄疸管理

约1/3母乳喂养婴儿会出现黄疸延迟消退,可尝试:

2. 早产儿护理要点

四、颠覆认知的三大误区

1. “黄疸必须住院治疗”:研究显示75%的11-13mg/dl案例可通过居家管理消退

2. “晒太阳可替代医疗”:阳光中的紫外线仅能分解皮肤表层胆红素,对重症黄疸无效

3. “黄疸影响智力”:只有未结合胆红素>25mg/dl且持续48小时才可能造成神经损伤

五、长效预防体系构建

1. 产前预防:O型血或Rh阴性孕妇需在孕28周、分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白

2. 产后监测:建议购置经皮胆红素检测仪(如亿杉黄疸仪),实现每日居家监测

3. 社区支持:加入母乳喂养指导小组,降低因哺乳不当导致的黄疸发生率

当宝宝皮肤泛着淡淡的金色时,请记住这是生命适应的自然过程。掌握科学的观察方法,建立分级的应对策略,既能避免过度医疗,又能守住安全底线。建议家长保存医院新生儿科24小时咨询电话,将本文的“危险信号清单”贴在婴儿床旁,用知识与理性为宝宝筑起健康防线。