不孕症是困扰全球约15%育龄夫妇的复杂生殖健康问题,其诊疗涉及生理、心理及社会多维度因素。本文结合最新临床指南与研究证据,系统阐述科学应对策略,帮助患者理解疾病本质并选择个性化解决方案。

一、症状识别与病因筛查

正常备孕夫妇12个月内自然妊娠概率约85%,若未避孕规律性生活1年未孕即需警惕。值得注意的是,35岁以上女性备孕半年未果就应启动医学评估。常见预警信号包括:月经周期紊乱(<21天或>35天)、痛经进行性加重、反复流产史及男性异常(量<1.5ml,浓度<1500万/ml)。

病因筛查需遵循"先男后女"原则。男性优先进行分析(禁欲2-7天),女性则需系统评估:

1. 排卵监测:基础体温曲线、黄体中期孕酮测定、连续B超监测卵泡发育

2. 输卵管通畅性:子宫输卵管造影(HSG)或超声造影(HyCoSy)取代传统腹腔镜成为首选

3. 子宫形态:三维超声可精准识别黏膜下肌瘤、宫腔粘连等结构异常

4. 卵巢储备:AMH(抗缪勒管激素)联合窦卵泡计数(AFC)预测生育潜能,35岁以上女性AMH<1.1ng/ml提示储备下降

二、分层治疗策略

(一)可逆性病因的精准干预

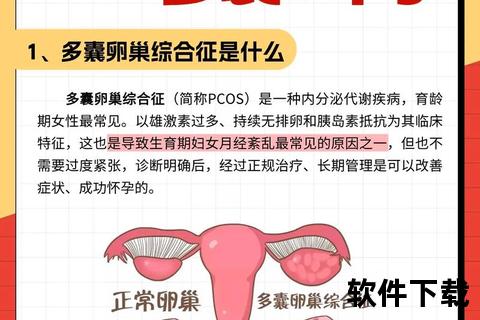

1. 排卵障碍:多囊卵巢综合征(PCOS)患者首选氯米芬促排卵,配合二甲双胍改善胰岛素抵抗,妊娠率可达60%-80%。对于垂体性闭经,脉冲式GnRH治疗可恢复生理性排卵。

2. 输卵管修复:年轻(<35岁)且积水程度轻者可行腹腔镜整形术,术后6个月自然妊娠率约30%;中重度积水直接选择IVF,术前切除病变输卵管可提升着床率50%。

3. 子宫矫治:宫腔镜下切除黏膜下肌瘤、分离宫腔粘连,术后3个月妊娠窗口期妊娠率达42%。

(二)辅助生殖技术(ART)的合理应用

当传统治疗无效或存在不可逆因素时,ART成为关键选择:

1. 人工授精(IUI):适用于宫颈黏液异常或轻度少弱精症,周期妊娠率12%-15%。联合促排卵可提升至20%,但需警惕多胎风险。

2. 体外受精(IVF):

3. 胚胎植入前遗传检测(PGT):40岁以上女性移植整倍体胚胎可将流产率从40%降至15%

(三)特殊人群管理

1. 高龄女性:35岁以上需同步评估心血管、代谢功能。卵巢储备低下者(AMH<0.5ng/ml)建议累积促排周期获取≥3枚优质胚胎。

2. 肿瘤患者:放化疗前通过卵子/胚胎冷冻保存生育力,乳腺癌患者采用芳香化酶抑制剂联合促排方案可降低雌激素暴露风险。

3. 不明原因不孕:<30岁者可期待治疗6个月,>30岁推荐3-6周期促排+IUI,失败后转IVF。

三、生活方式与协同干预

1. 代谢管理:BMI超24者减重5%-10%可使排卵恢复率提升80%,维生素D水平>30ng/ml可改善子宫内膜容受性。

2. 营养强化:每日补充400μg叶酸可降低神经管畸形风险72%,辅酶Q10(200mg/天)提升卵母细胞线粒体功能。

3. 应激调控:正念减压训练(MBSR)8周可降低皮质醇水平34%,显著提高ART妊娠率。

四、诊疗路径建议

1. 初诊评估:完成基础检查(分析、排卵监测、输卵管造影)约需1个月,花费2000-5000元。

2. 阶梯治疗:

3. 心理支持:专业生殖心理咨询可降低治疗中断率40%,建议夫妇共同参与。

面对不孕症,需建立"早评估-个性化干预-全程管理"的科学认知。2023年ESHRE指南强调,60%患者通过规范治疗可实现自然妊娠,其余通过ART技术仍可达成生育目标。建议备孕夫妇保持理性心态,选择正规生殖中心制定阶梯式方案,让生命延续之路更加从容笃定。