维生素C作为人体必需的营养素,长期被贴上“增强免疫力”和“抗氧化”的标签。但在社交媒体上,关于它能否抗癌、是否存在过量风险的争论从未停息。当我们深入细胞层面观察,这种白色晶体粉末展现出的双重身份令人惊叹:既是保护DNA的卫士,也可能在特定条件下成为氧化反应的帮凶。近年研究更揭示,它通过与蛋白质的神秘结合方式,开启抗癌免疫的新战场。

一、自由基战场上的双面角色

在人体约37万亿个细胞中,每秒钟产生数百万个自由基。这些带有不成对电子的活跃分子,正常情况下与抗氧化系统维持着精妙平衡。当自由基突破安全阈值,就会像失控的般击穿细胞膜,引发脂质过氧化链式反应——这正是皮肤老化、动脉硬化的重要推手。

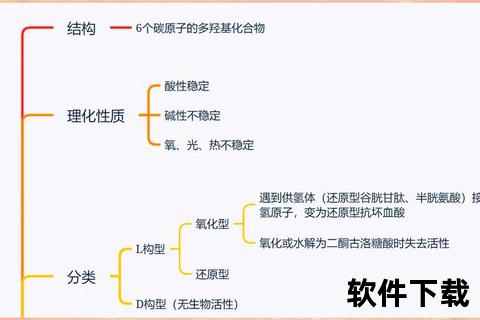

维生素C的抗氧化武器库包含三重防御:

1. 直接中和:通过烯二醇结构献出电子,将羟基自由基(OH·)等危险分子转化为无害物质

2. 循环再生:将被氧化的谷胱甘肽(GSH)、维生素E还原,形成抗氧化剂再生网络

3. 协同防御:与维生素E形成「抗氧化接力」,前者清除水溶性自由基,后者对付脂溶性自由基

但实验室数据显示,当环境中存在过渡金属离子(如游离铁)时,维生素C会催化芬顿反应,每1mg/L的铁离子能使维生素C的促氧化活性提升300%。这种特性被巧妙应用于癌症治疗——通过静脉注射超高剂量(20-100g)维生素C,在肿瘤微环境中产生选择性氧化应激。

二、抗癌机制的多维度突破

2025年《细胞》杂志的突破性研究揭示了维生素C抗癌的新机制:通过vitcylation(维生素C化修饰)改变STAT1蛋白构象,使其磷酸化状态延长4-6小时。这种修饰使肿瘤细胞MHC-I分子表达量提升3倍,相当于给免疫系统装上了癌细胞的“高清识别系统”。

在动物实验中,4g/kg剂量的维生素C使PD-1抑制剂的有效率从38%跃升至72%,且显著降低免疫治疗引发的细胞因子风暴。这种效应具有独特时空特性:

值得注意的是,口服与静脉注射存在量效差异。要达到抗癌浓度,口服需每天摄入超过20g维生素C,这会导致严重腹泻;而静脉注射可直接突破肠道吸收极限。

三、科学补充的黄金法则

中国居民膳食指南推荐的每日100mg摄入量,仅能预防坏血病。要实现抗氧化和免疫支持功能,建议参考以下分层方案:

| 目标人群 | 日摄入量 | 食物等效 | 注意事项 |

|||||

| 基础健康 | 200mg | 2个猕猴桃+1杯草莓 | 分3次摄入提升吸收率 |

| 吸烟者 | 额外+35mg | 1个黄椒 | 每支消耗35mg维生素C |

| 术后恢复 | 500-1000mg | 需补充剂 | 与锌协同促进伤口愈合 |

| 癌症辅助 | 遵医嘱静脉注射 |

烹饪过程中,急火快炒比水煮保留率高83%,蒸制比煎炸多保存46%维生素C。当出现口腔溃疡反复发作、伤口愈合延迟超过2周、皮肤出现“鹅卵石样”毛囊角化时,可能提示维生素C缺乏。

四、风险控制的临界点

每日2000mg是可耐受上限,超过此剂量时:

特殊人群需注意:

维生素C与常见药物的相互作用时间窗:

在生命科学的显微镜下,维生素C既是温柔的守护者,也是精准的破坏者。理解这种双重性,就像掌握了一把能打开健康之门的——既要利用其清除自由基的正向力量,也要警惕在特殊生化环境中的潜在风险。随着蛋白质修饰等新机制不断被发现,这个诞生于柑橘中的分子,正在书写更多关于生命的奥秘。