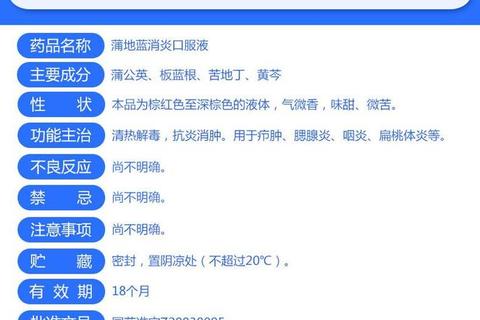

蒲地蓝消炎口服液是一款以蒲公英、黄芩、苦地丁、板蓝根为核心成分的中成药,凭借其清热解毒、抗炎消肿的功效,成为许多家庭应对咽喉肿痛、扁桃体炎等疾病的常备药。随着使用人群的扩大,关于其疗效、安全性、适用人群的争议也逐渐浮现。本文将从科学角度解析其药理机制、临床应用及安全注意事项,帮助公众更理性地认识这一药物。

一、抗炎镇痛的药理机制与临床疗效

1. 多靶点抗炎作用

研究表明,蒲地蓝消炎口服液中的活性成分(如绿原酸、黄酮类化合物)能通过抑制环氧合酶(COX)和脂氧合酶(LOX)活性,减少促炎因子(如前列腺素、白三烯)的释放,从而缓解炎症反应。动物实验显示,该药可显著减轻小鼠耳廓肿胀和大鼠足跖肿胀,提示其抗炎效果与剂量相关。

2. 广谱抗菌与抗病毒能力

体外实验证实,蒲地蓝对金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌等常见致病菌具有抑制作用,其机制包括破坏细菌细胞膜完整性及抑制病毒吸附宿主细胞。2020年研究还发现,该药在体外和动物模型中可抑制新冠病毒复制,减轻肺炎症状,但这一结论仍需更多临床验证。

3. 缓解症状的临床证据

一项纳入324例儿童急性咽-扁桃体炎患者的多中心随机对照试验表明,高剂量组(按年龄调整至7.5-15 mL/次)在咽痛消失时间、红肿改善率等指标上优于低剂量组和安慰剂组,总有效率达83.3%。成人的大样本研究也显示,其剂量与疗效呈正相关。

二、适用人群与用法规范

(一)普通人群的合理用药

注意:不同研究中的剂量存在差异,需结合症状严重程度调整。

(二)特殊人群的注意事项

1. 儿童

虽然该药广泛用于儿科,但需警惕以下风险:

2. 孕妇与哺乳期女性

药监局明确提示“孕妇慎用”。动物实验虽未发现直接致畸性,但黄芩等成分可能通过胎盘影响胎儿,建议仅在医生评估获益大于风险时使用。哺乳期用药需暂停喂养或咨询专科医生。

3. 慢性病患者

脾胃虚寒者(表现为腹痛、腹泻)可能加重症状;肝肾功能不全者需调整剂量或监测指标。

三、安全风险与药物相互作用

1. 常见不良反应

国家药监局修订说明书后新增9类不良反应,包括:

2. 药物相互作用警示

四、居家管理与就医指征

(一)家庭应急处理建议

(二)需立即就医的情况

出现以下症状提示病情加重或并发症:

1. 咽痛持续3天未缓解,或伴吞咽困难、呼吸急促;

2. 扁桃体表面出现白色脓点,或颌下淋巴结显著肿大;

3. 儿童持续高热(≥39℃)、拒食、精神萎靡;

4. 孕妇用药后出现腹痛、出血等异常。

五、争议与未来研究方向

尽管蒲地蓝消炎口服液被纳入多版《新冠病毒感染诊疗方案》,但其抗病毒机制仍需大规模临床试验验证。儿童用药剂量缺乏统一标准,部分研究建议按体重精细化调整。未来研究可聚焦于:

蒲地蓝消炎口服液作为传统中药现代化应用的典范,其抗炎镇痛价值已获部分临床证据支持,但绝非“万能神药”。公众需摒弃“中成药无害”的误区,严格遵循说明书与医嘱,尤其关注儿童、孕妇等高风险人群的用药安全。只有科学认知、合理使用,才能真正发挥其治疗价值。