蒲地蓝消炎片副作用解析:肠胃不适与过敏反应需警惕

19429202025-03-29药品大全7 浏览

蒲地蓝消炎片作为一种中成药,因清热解毒、抗炎消肿的功效被广泛用于治疗咽炎、扁桃体炎等疾病。许多人对其副作用缺乏系统认知,尤其是对肠胃不适和过敏反应的潜在风险重视不足。本文结合权威研究及临床案例,解析这两类常见副作用的表现、成因及应对方法,帮助公众更安全地用药。

一、警惕蒲地蓝消炎片的两大常见副作用

1. 肠胃不适:药物成分与体质的双重作用

蒲地蓝消炎片含蒲公英、黄芩等苦寒性中药成分,虽能清热解毒,但对胃肠道黏膜存在直接刺激。

典型症状:腹胀、腹痛、腹泻、恶心或呕吐。

成因分析:

蒲公英:过量服用可刺激胃酸分泌,加重消化道负担;

黄芩:其苷类成分可能引发肠道平滑肌痉挛,导致腹痛或腹泻。

易感人群:

脾胃虚寒者(表现为畏寒、喜暖、易腹泻);

空腹服药或长期超量服用者。

家庭处理建议:

餐后2小时服用,减少对胃肠道的直接刺激;

出现轻度不适可多喝温水缓解,若持续48小时未改善需停药就医。

2. 过敏反应:从皮疹到休克的潜在风险

蒲地蓝消炎片含多种植物成分,可能引发免疫系统异常反应。

典型症状:皮肤瘙痒、红斑、荨麻疹,严重者可能出现呼吸困难或过敏性休克。

高敏成分:

蒲公英花粉:常见致敏原;

黄芩苷:可能诱发IgE介导的过敏反应。

易感人群:

既往对花粉、中草药过敏者;

免疫系统活跃的儿童或孕期女性。

紧急应对措施:

立即停药并口服抗组胺药(如氯雷他定);

若出现喉头水肿、血压下降,需即刻就医注射肾上腺素。

二、科学用药:从预防到干预

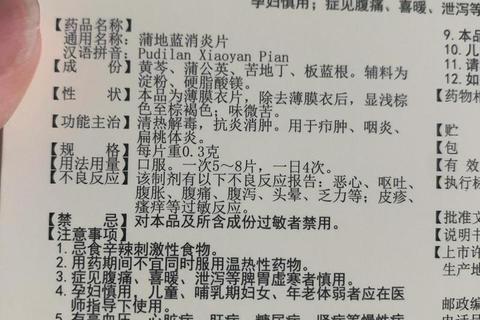

1. 高危人群的用药禁忌

孕妇:苦寒成分可能引发子宫收缩,增加流产风险;

儿童:需严格按体重调整剂量,避免长期使用影响脾胃功能;

慢性病患者:肝肾功能不全者代谢能力下降,易加重药物蓄积毒性。

2. 药物联用的潜在风险

温热性药物(如附子、干姜):与蒲地蓝消炎片的寒性相冲,可能抵消疗效或加重不适;

免疫抑制剂或抗凝药:成分相互作用可能影响血药浓度,需间隔2小时以上服用。

3. 长期用药的监测建议

连续服用超过7天需监测肝肾功能(如ALT、Cr指标);

出现乏力、尿量减少等非特异性症状时,警惕药物性肝肾损伤。

三、特殊场景下的用药指导

1. 儿童用药

剂量调整:

3-6岁:通常按成人剂量的1/3使用;

6岁以上:可酌情增加至1/2,但需避免与退热药(如布洛芬)同服。

注意事项:

服药期间避免摄入冷饮或寒性食物(如西瓜);

若出现食欲减退或反复腹泻,可能为脾胃受损信号,需停药调理。

2. 孕期与哺乳期

绝对禁忌:孕早期(12周内)禁用,中晚期需在产科医生评估后使用;

哺乳期替代方案:优先选择外用药(如咽喉喷雾剂),减少成分经乳汁传递的风险。

四、公众认知误区与澄清

1. “中成药无毒”的误解

蒲地蓝消炎片虽为植物提取,但苦寒性成分可能打破人体阴阳平衡。一项临床研究显示,超量服用该药导致腹泻的就诊率占不良反应报告的42%。

2. “见效慢就加量”的错误行为

部分患者因急于缓解症状自行加倍剂量,反而诱发剧烈胃肠痉挛。需牢记:成人每日最大剂量不超过32片(以0.3g/片计)。

五、总结与行动建议

蒲地蓝消炎片是一把“双刃剑”,合理用药需平衡疗效与风险:

1. 用药前:确认无过敏史及禁忌证,慢性病患者咨询专科医生;

2. 用药中:记录症状变化,避免与刺激性食物或药物同服;

3. 停药时机:症状缓解后及时减量,3日内无效需重新评估病因。

若出现以下情况,请立即就医:

腹泻每日超过5次或持续3天以上;

皮疹扩散至全身或伴发热;

儿童出现嗜睡或拒食。

科学用药的本质是对自身健康的负责。通过了解药物特性、识别风险信号,公众能更安全地利用传统中医药的智慧,避免盲目用药带来的额外负担。