随着我国老龄化进程的加速,75岁以上高龄老人平均需服用6种以上药物,而用药失误导致的急诊案例中,约30%与服药不当直接相关。药物在维系生命的也可能因认知偏差、生理衰退和多药叠加成为潜在威胁。本文从老年人特殊生理机制出发,结合全球权威用药指南与临床实践,系统解析安全用药的底层逻辑与生存智慧。

一、科学基础:老年人生理特征对药物代谢的影响

1. 药物清除能力衰退

肝脏代谢酶活性降低40-60%,肾脏血流量每10年下降约10%,导致经肝肾代谢的药物(如、二甲双胍)半衰期延长。例如80岁患者使用磺脲类降糖药,低血糖风险较年轻人增加3倍。

2. 体液分布改变

肌肉组织减少导致亲脂性药物(如安定类)蓄积风险增加,脂肪占比上升使脂溶性药物分布容积增大,需警惕镇静过度的"黄昏综合征"。

3. 多重病理叠加

70%老年人同时患有≥3种慢性病,糖尿病合并冠心病患者使用β受体阻滞剂时,可能掩盖低血糖症状,需配合动态血糖监测。

二、用药风险高发场景及应对策略

(一)多药并用危机

1. "处方瀑布"现象

为缓解某药物副作用而新增其他药物,如抗抑郁药引发便秘后加用泻药,形成恶性循环。日本指南建议每3个月评估"用药必要性金字塔",停用非必需药物。

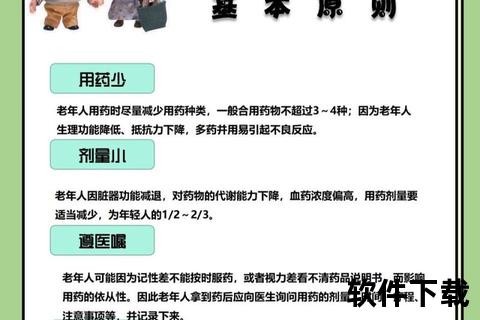

2. 药物数量

服用≥5种药物时,不良反应发生率从4%跃升至25%。优先选择多靶点药物(如ARNI类降压药兼具心脏保护作用)替代单一功能药物。

(二)用药行为误区

1. 自我药疗陷阱

38%老年人凭经验联用感冒药与阿司匹林,导致消化道出血风险倍增。需建立"用药日志",记录服药时间、剂量及身体反应。

2. 漏服补救原则

采用"半衰期补服法":降压药若漏服≤6小时(以24小时长效药计)需立即补服,并顺延下次用药间隔;降糖药漏服后需检测即时血糖,>10mmol/L则无需补服。

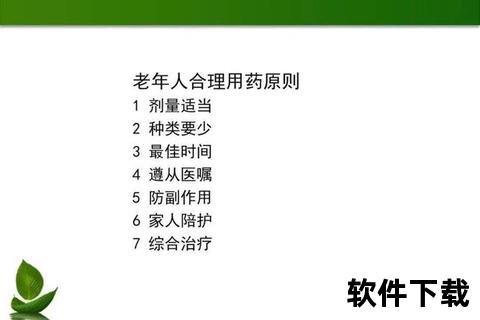

三、合理用药的六大核心原则

1. 精简药物优先原则

遵循"STOPP/START"国际标准:停用质子泵抑制剂(如奥美拉唑)等非必需药物,启动维生素D等预防性补充。

2. 剂量阶梯调整原则

抗凝药华法林初始剂量需减少30%,通过INR值监测逐步调整,避免出血风险。

3. 时空管理法则

晨服氨氯地平可匹配血压晨峰,睡前服用他汀类药物利用夜间胆固醇合成高峰。需用分时药盒管理3种以上用药。

4. 药物相互作用预警

服用华法林期间慎用丹参制剂,合用可使INR值异常升高;益生菌与抗生素需间隔2小时服用。

5. 特殊人群定制方案

肾功能不全者(eGFR<30)禁用二甲双胍,可用格列喹酮替代;痴呆患者优先选用透皮贴剂减少漏服。

6. 失效药物识别体系

硝酸甘油开封3个月后效价降低50%,需用棕色瓶密封冷藏;胰岛素笔芯常温保存不得超过28天。

四、危机应对:家庭药箱管理黄金标准

1. 分级储存系统

急救层(硝酸甘油、哮喘喷雾)、常用层(降压药)、备用层(抗生素)分区存放,外用药单独密封。

2. 智能监测工具

采用蓝牙智能药盒(如Hero健康管家),对漏服、错服实时预警,同步家属端APP推送。

3. 过期药物处理

片剂碾碎后与咖啡渣混合密封丢弃,液体药物用淀粉固化处理,抗癌药物需返院专业销毁。

行动建议:构建三重防护网

1. 医疗端

要求医生开具"用药重整报告",利用CGA(老年综合评估)工具优化处方,每半年检测CYP2C19基因指导氯吡格雷用药。

2. 家庭端

制作"药物身份证":用不同颜色标签标注适应症,例如红色为急救药,绿色需餐后服用。

3. 社会支持

加入社区"银龄药事服务圈",获取免费血药浓度检测、药师上门整理药箱等公益资源。

当出现意识模糊伴血压<90/60mmHg,或连续3次漏服抗凝药时,应立即启动急诊绿色通道。生命质量的提升不在于药物数量,而在于精准把握每一次用药的"治疗窗"。让科学用药成为守护夕阳红的最后一道防线。