体内湿浊积聚形成的痰湿体质,常表现为疲惫、痰多、消化不良等症状,需通过综合调理改善。

一、痰湿体质的典型表现与危害

痰湿体质是中医“九大体质”之一,核心特征是体内水液代谢失常,湿浊内聚成痰。这类人群常有如下表现:

1. 体感沉重:晨起乏力、四肢困倦,如“裹着湿毛巾”。

2. 痰多黏腻:喉咙总有痰,咳吐不尽,或鼻涕、分泌物多且黏稠。

3. 消化不良:饭后腹胀、大便黏马桶,舌苔厚腻(舌边有齿痕)。

4. 体型偏胖:脂肪易堆积于腹部、大腿,且减肥困难。

5. 皮肤问题:面部油腻、易长湿疹或痤疮。

特殊人群差异:

警示信号:若出现持续头晕、胸闷、肢体麻木,可能提示痰湿阻滞血管,需及时就医。

二、痰湿体质的成因解析

痰湿的形成与先天禀赋、生活习惯、环境因素密切相关:

1. 饮食不节:过量食用生冷(如冰饮)、油腻(如肥肉)、甜食(如蛋糕),损伤脾胃运化能力。

2. 久坐少动:气血运行不畅,水湿停滞。

3. 情绪压抑:长期焦虑、思虑过度,导致“肝郁克脾”,加重湿浊。

4. 环境潮湿:长期居住在潮湿环境,或夏季过度使用空调,阻碍汗液排出。

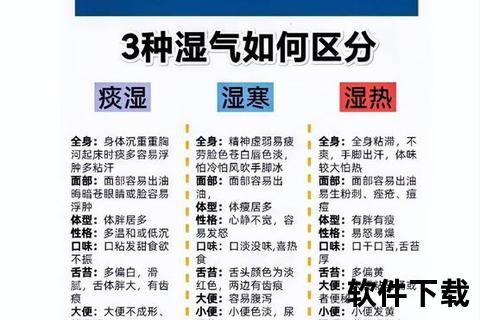

三、自我诊断与专业鉴别

简易自测法:

中医诊断依据:

医师通过望(舌苔、体态)、闻(痰液气味)、问(二便、饮食)、切(脉滑或濡)综合判断,并排除甲状腺功能减退、高脂血症等器质性疾病。

四、祛湿化痰的调理策略

1. 饮食调理:三分治,七分养

特殊人群调整:

2. 运动疗法:动则生阳,化湿为气

3. 中药与外治法

五、日常养生与预防要点

1. 环境除湿:梅雨季节使用除湿机,保持室内湿度低于60%。

2. 作息规律:晚上11点前入睡,避免熬夜耗伤阳气。

3. 情绪管理:通过冥想、深呼吸疏解压力,防止“气滞湿停”。

4. 季节养生:

六、何时需就医?

以下情况建议尽早就诊:

痰湿体质调理需耐心与系统管理

改善痰湿体质并非一蹴而就,需饮食、运动、药物多管齐下,且至少坚持3-6个月。普通人群可参照上述方法居家调理,但若涉及复杂病症或特殊人群(如孕妇、慢性病患者),务必在专业医师指导下进行。记住,祛湿如抽丝,养生即养习惯。