脑卒中是我国成年人致死和致残的首要原因,其中约80%为缺血性脑卒中(即脑梗塞)。当脑血管突然被血栓堵塞,每分钟就有190万个脑细胞不可逆死亡,及时识别症状并采取规范化治疗是挽救生命的关键。本文将从科学角度解析脑梗塞的核心治疗药物,帮助公众建立清晰的用药认知体系。

一、脑梗塞的临床治疗原则

1. 时间就是大脑

发病后4.5小时内是静脉溶栓的黄金时间窗,每延迟1分钟,大脑损失相当于1.8年的正常衰老。超过6小时的患者需通过影像学评估是否存在可挽救的缺血半暗带。

2. 分层治疗策略

二、六大核心药物解析

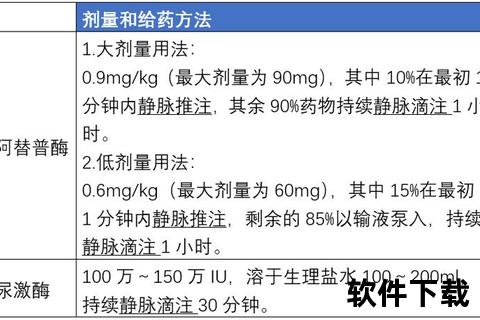

(一)溶栓药物:开通血管的"生命通道"

⚠️ 注意事项:近期手术、出血倾向、血压>180/110mmHg者禁用。溶栓后24小时内禁用抗凝药。

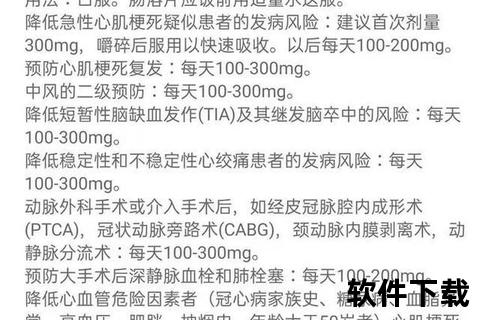

(二)抗血小板药物:预防血栓扩大的"安全网"

(三)抗凝药物:特殊人群的"双刃剑"

主要用于房颤、心脏瓣膜置换术后患者,常用药物包括华法林和新型口服抗凝药(利伐沙班)。需注意:

(四)改善脑循环药物:挽救缺血半暗带

(五)神经保护剂:争议中的探索

(六)中药制剂:中西医结合的实践

三、用药选择的三大黄金准则

1. 时间窗决定治疗优先级

溶栓药物仅在特定时间有效,错过时间窗需转向抗血小板和脑保护治疗。

2. 出血风险与疗效平衡

3. 病因分型导向精准用药

四、特殊人群用药警示

五、预防复发的三级防护体系

1. 一级预防:控制高血压(目标<140/90mmHg)、糖尿病(HbA1c<7%)、。

2. 二级预防:阿司匹林+他汀类药物长期联用,LDL-C目标值<1.8mmol/L。

3. 生活方式干预:地中海饮食、每周150分钟中等强度运动,可降低30%复发风险。

行动建议

1. 识别预警信号:突发面部不对称、肢体无力、言语不清时立即拨打急救电话。

2. 家庭应急处理:保持患者侧卧位,清除口腔异物,记录症状出现时间。

3. 康复黄金期:发病后3-6个月是功能恢复关键期,结合药物与物理治疗。