当身体出现红肿热痛时,抗炎药物往往成为缓解症状的“救星”——但你是否真正了解它们的正确使用方式?一位年轻妈妈因关节痛擅自服用止痛药导致胃出血,一位老年患者长期使用激素后出现骨质疏松……这些真实案例提醒我们,抗炎药物的选择和使用需要科学指导。本文将通过临床视角,为您揭示抗炎药物的合理应用法则。

一、抗炎药物的核心作用机制

炎症反应的本质是机体对损伤或感染的防御机制,但过度的炎症会导致组织破坏。抗炎药物通过靶向抑制炎症介质(如前列腺素、白三烯)的产生,阻断炎症反应的恶性循环。其中非甾体抗炎药(NSAIDs)通过抑制环氧化酶(COX)减少前列腺素合成,糖皮质激素则通过调节基因表达发挥广谱抗炎作用。理解这些机制有助于患者认识药物作用的本质,避免将抗炎药简单等同于“止痛片”。

二、临床常用抗炎药物分类及特性

1. 非甾体抗炎药(NSAIDs)

2. 糖皮质激素

泼尼松、地塞米松等适用于严重过敏、类风湿关节炎急性期。研究显示超过3周连续使用即可能引发库欣综合征,需严格遵医嘱减量

3. 疾病修饰抗风湿药(DMARDs)

甲氨蝶呤、羟氯喹等通过调节免疫系统发挥作用,可延缓类风湿关节炎的关节破坏进程。用药后需定期监测肝肾功能

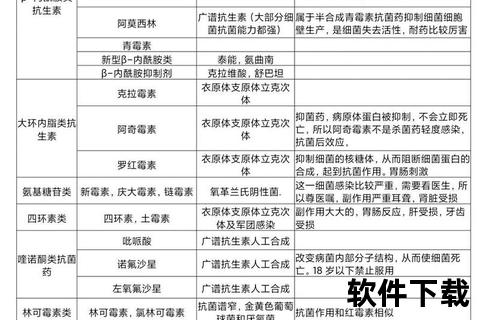

4. 抗生素类抗炎药

青霉素、头孢菌素等针对细菌感染引发的炎症。临床统计显示,约30%的上呼吸道感染属于细菌性,需要此类药物治疗

三、精准用药的黄金准则

症状对应原则:

剂量控制规范:

疗程管理要点:

四、特殊人群用药警示

1. 孕产妇群体:

2. 儿童用药:

3. 老年患者:

五、药物安全警戒系统

1. 致命性相互作用:

2. 预警性体征识别:

3. 肝肾毒性监测:

六、科学用药行动指南

就医决策树:

建议立即启动医疗咨询

家庭药箱管理:

预防性干预措施:

在抗炎药物的使用迷局中,患者需要建立三个核心认知:明确适应证的精准性、剂量疗程的科学性、风险监测的持续性。当您准备服用止痛药时,不妨多问一句:这种炎症是否需要药物干预?现有症状是否属于药物适应证范围?通过建立科学的用药思维,我们才能真正实现“既消除病痛,又守护健康”的双重目标。