月经不调艾灸调理法:穴位选择与疗程效果解析

19429202025-04-12药品大全7 浏览

月经不调是困扰现代女性的常见健康问题,其表现形式多样,包括周期紊乱、经量异常、痛经等。中医认为,月经不调与气血失调、脏腑功能紊乱密切相关,而艾灸作为一种传统疗法,通过温热刺激特定穴位,可调和气血、温经散寒,成为改善症状的有效手段。以下从症状识别、核心穴位解析、疗程设计及注意事项等方面,系统阐述艾灸调理月经不调的科学原理与实践方法。

一、月经不调的类型与艾灸调理原理

月经不调主要表现为周期异常(提前、延后或不规律)、经量异常(过多、过少)、伴随症状(痛经、血块、腰酸等)。根据中医理论,其病因可分为三大类:

1. 气血不足:长期劳累、营养不良导致气血生化不足,表现为经量少、色淡、周期延后。

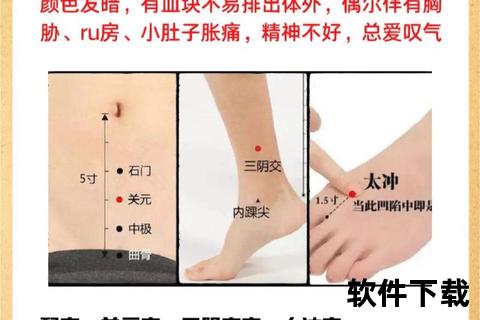

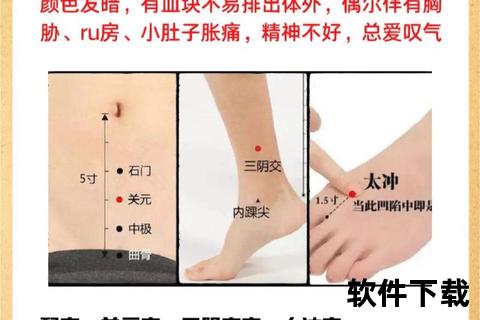

2. 气滞血瘀:情绪压力大、久坐少动引发肝气郁结,表现为经前胀痛、经血暗紫有块。

3. 寒凝血瘀:贪凉饮冷、衣着单薄导致胞宫受寒,表现为小腹冷痛、经期畏寒。

艾灸通过燃烧艾叶产生的热力和药性渗透穴位,可达到温通经络、活血化瘀、补益气血的效果。研究表明,艾灸能调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能,改善内分泌水平,从而恢复月经周期。

二、核心穴位选择与作用解析

(一)基础穴位组合

以下5个穴位为调理月经不调的核心选择,适用于多数体质:

1. 关元穴(脐下3寸)

作用:培元固本,温补下焦。对气血不足型月经量少、周期延后效果显著。

操作:采用隔姜灸,每次3-5壮,或艾条悬灸20分钟。

2. 三阴交(内踝尖上3寸)

作用:健脾、疏肝、益肾,被誉为“妇科第一穴”。可缓解经前烦躁、经期腹痛。

操作:温和灸,单侧15分钟,双侧交替进行。

3. 血海穴(髌底内侧端上2寸)

作用:活血化瘀,改善经血暗紫、血块多等症状。

操作:艾条回旋灸,以局部潮红为度。

4. 气海穴(脐下1.5寸)

作用:补气调经,适用于气虚型月经淋漓不尽、经期乏力。

5. 八髎穴(骶后孔区域)

作用:温通盆腔气血,缓解经期腰骶酸痛、下腹坠胀。

(二)辨证配穴方案

针对不同类型月经不调,可叠加以下配穴:

月经先期(提前):加灸太冲穴(足背第1-2跖骨间)疏肝清热。

月经后期(延后):加灸足三里(膝下3寸)健脾胃促气血生化。

崩漏(经量过多):加灸隐白穴(足大趾内侧甲角旁)止血固冲。

寒凝血瘀型痛经:加灸命门穴(第2腰椎棘突下)温肾散寒。

三、艾灸疗程设计与效果评估

(一)操作规范

频次:经前7天开始施灸,每日1次,连续10天为1疗程。经期量少者可持续施灸,量多者暂停。

灸量:每穴艾灸15-20分钟,以皮肤潮红、温热渗透至深层为佳。

工具选择:新手建议使用艾灸盒固定穴位,避免烫伤;熟练者可尝试隔姜灸增强温补效果。

(二)效果观察

短期改善:1-2个疗程后,经期腹痛、血块减少,周期规律性提升。

长期调理:3-6个月后,气血状态显著改善,面色红润,畏寒减轻。

(三)典型案例

案例1:32岁女性,经期延后(40-50天),经量少色暗。艾灸关元、三阴交、足三里,2个月后周期恢复至28-32天。

案例2:28岁痛经患者,小腹冷痛伴血块。艾灸八髎、命门、气海,配合生姜红糖水,3次后疼痛缓解70%。

四、注意事项与禁忌

1. 禁忌人群:

月经量过多、崩漏急性期。

孕妇(尤其孕早期)。

皮肤破损、感染或过敏者。

2. 操作安全:

艾灸后4小时内避免接触冷水,防止寒邪入侵。

出现头晕、恶心等“晕灸”反应时,立即停止并饮用温糖水。

3. 生活配合:

经期注意腹部保暖,避免冰淇淋、冷饮等寒凉食物。

配合拍打肝经(大腿内侧至足背)疏解气滞。

五、何时需就医?

若出现以下情况,应及时就医而非依赖艾灸:

经期持续超过10天或出血量骤增。

非经期异常出血,伴消瘦、发热。

备孕1年以上未成功,怀疑卵巢功能异常。

艾灸调理月经不调兼具“简、便、效”的优势,但需遵循辨证施治原则。建议患者初期在中医师指导下制定个性化方案,并配合饮食、情绪管理,方能标本兼治。健康的生活方式与适时的医学干预结合,是守护女性生理周期的关键。