女性妇科疾病有哪些_常见类型_症状表现与预防措施

19429202025-04-11药品大全7 浏览

女性的生殖系统健康是整体健康的重要基石,但妇科疾病往往因私密性而被忽视。数据显示,约75%的女性一生中至少会经历一次妇科问题,其中既有常见炎症,也有需要长期管理的慢性疾病。了解这些疾病的早期信号、掌握科学应对方法,不仅能减轻身体痛苦,更能避免病情进展带来的严重后果。以下从症状识别到日常防护,提供系统性指导。

一、常见妇科疾病类型与核心症状

1. 炎症性疾病

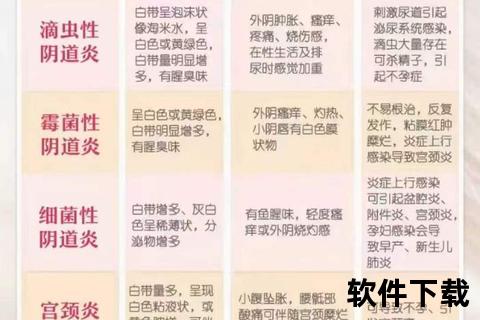

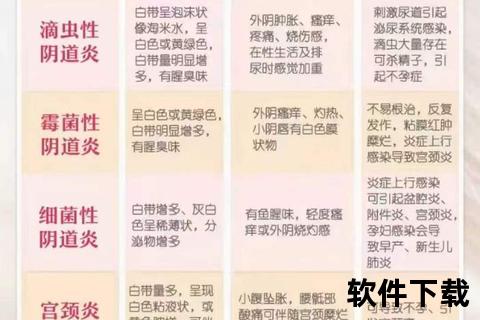

炎:分为细菌性、霉菌性、滴虫性三种类型。典型症状包括外阴瘙痒、灼痛,白带异常(豆腐渣状、灰白鱼腥味或黄绿色泡沫状),排尿疼痛等。过度清洁或免疫力下降易诱发。

宫颈炎:急性期表现为脓性白带、出血;慢性期可能无症状,但长期炎症可增加宫颈癌风险。高危因素包括反复人工流产、不洁性行为。

盆腔炎:下腹持续性疼痛伴随发热、寒战,月经期症状加重。未及时治疗可导致输卵管粘连、不孕。

2. 激素相关疾病

多囊卵巢综合征(PCOS):月经稀发或闭经、多毛、痤疮、肥胖,约50%患者存在胰岛素抵抗。青少年期痤疮顽固、体重骤增需警惕。

子宫内膜异位症:痛经进行性加重,可放射至和大腿,30%-50%患者合并不孕。部分患者出现痛、排便痛。

3. 结构性病变

子宫肌瘤:黏膜下肌瘤易导致经量过多、贫血;浆膜下肌瘤可能压迫膀胱引发尿频。绝经后肌瘤增大需警惕恶变。

卵巢囊肿:生理性囊肿通常无症状,病理性囊肿(如畸胎瘤、巧克力囊肿)可能引发急性腹痛(扭转或破裂)。

4. 肿瘤性疾病

宫颈癌:早期常无症状,进展后出现接触性出血、恶臭分泌物。99.7%的病例与HPV持续感染相关,16/18型为高危亚型。

子宫内膜癌:绝经后出血是典型信号,肥胖、糖尿病女性风险增加3倍。

二、症状识别与预警信号

需立即就医的“红灯症状”

非经期出血或绝经后出血;

下腹剧痛伴呕吐、发热(警惕卵巢囊肿蒂扭转或盆腔脓肿);

白带带血或呈淘米水样(可能为恶性肿瘤);

外阴溃疡或新生物。

易被忽视的“灰区表现”

长期腰骶酸痛:可能提示慢性盆腔炎或子宫后位;

后不适:除心理因素外,可能与萎缩(更年期)或子宫内膜异位有关;

尿频尿急:反复泌尿感染需排查菌群失衡。

三、分级预防体系

1. 基础预防:生活行为干预

清洁管理:每日温水清洗外阴,避免冲洗。经期每2-3小时更换卫生巾,棉质内裤煮沸消毒可杀灭念珠菌。

性行为防护:正确使用避孕套降低HPV感染率70%,性伴侣固定可减少交叉感染风险。

代谢调节:BMI超过23的女性减重5%-10%,可显著改善PCOS症状。

2. 二级预防:筛查与疫苗

宫颈癌双筛:25岁以上女性每3年进行TCT检测,联合HPV检测可将筛查间隔延长至5年。

HPV疫苗接种:9-45岁女性均可接种,对未暴露于病毒者保护率达90%。

超声监测:育龄女性每年一次盆腔超声,及时发现卵巢囊肿、子宫肌瘤。

3. 特殊人群管理

孕妇:妊娠期念珠菌感染发病率高达30%,禁用口服抗真菌药,首选局部栓剂。

更年期女性:低剂量雌激素软膏可改善萎缩性炎,但需排除乳腺癌病史后使用。

青少年:初潮后2年月经未规律需排查生殖道畸形或PCOS。

四、治疗原则与误区澄清

规范治疗要点

炎:根据病原体选择药物,霉菌性用克霉唑栓,滴虫性需男女同治。

子宫肌瘤:无症状者观察为主,黏膜下肌瘤可选择宫腔镜切除。

子宫内膜异位症:GnRH-a类药物可缩小子宫,但需配合反向添加疗法防止骨质疏松。

常见认知误区

“洗洗更健康”:过度使用洗液破坏酸碱平衡,反而诱发感染。

“宫颈糜烂=癌前病变”:实为柱状上皮异位,无症状无需治疗。

“卵巢囊肿必须手术”:生理性囊肿(<5cm)通常在3个月经周期内自然消退。

五、家庭应急与长期管理

急性症状应对

外阴瘙痒:冷敷可暂时缓解,避免抓挠;0.9%氯化钠溶液冲洗后及时就诊。

痛经加重:布洛芬在月经开始时服用效果最佳,连续3天无效需排除内异症。

慢性病管理工具

经期日记APP:记录出血量、疼痛程度,为医生提供诊断依据;

智能盆底训练仪:改善松弛导致的反复感染。

妇科疾病防治需要患者、家庭、医疗系统的协同努力。建议每位女性建立“健康档案”,记录月经周期、筛查结果和用药史。当身体发出异常信号时,摒弃“忍一忍”的旧观念,及时寻求专业帮助。记住:科学认知是最好的“护身符”,定期检查是最有效的“健康保险”。