过敏性鼻炎是免疫系统对过敏原过度反应引发的鼻黏膜慢性炎症,全球患病率逐年上升,我国约有2亿患者受其困扰。患者常出现鼻痒、喷嚏、流涕、鼻塞四大症状,严重者可能合并结膜炎、哮喘等问题,显著影响生活质量。科学用药与合理防护是控制症状的关键,本文将从药物选择、使用技巧及特殊人群注意事项展开解析。

一、过敏性鼻炎的科学用药指南

1. 一线药物:精准匹配症状与病情

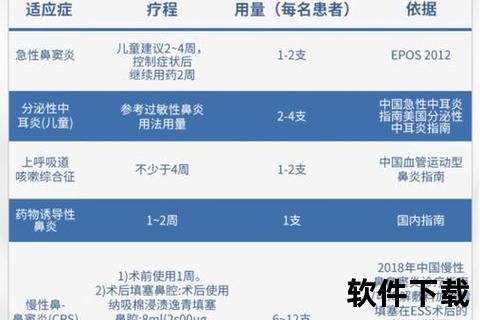

根据国际指南(如BSACI、AAAAI/ACAAI),治疗方案需基于症状严重程度和病程分期(表1),分为单药治疗与联合用药两种模式。

表1:过敏性鼻炎阶梯治疗方案

| 严重程度 | 推荐药物 | 适用人群 |

|-|-|-|

| 轻度间歇性/持续性 | 第二代口服抗组胺药(如西替利嗪、氯雷他定) | 鼻痒、喷嚏为主,无严重鼻塞 |

| 中重度持续性 | 鼻用糖皮质激素(如糠酸莫米松、丙酸氟替卡松) | 鼻塞明显,症状持续≥4周 |

| 难治性/伴哮喘 | 鼻用激素+抗组胺药或白三烯受体拮抗剂(如孟鲁司特钠) | 常规治疗无效或合并哮喘 |

(1)鼻用糖皮质激素:抗炎核心药物

鼻喷激素通过抑制炎症反应改善所有鼻部症状,尤其对鼻塞效果显著。研究显示,其症状缓解率可达17%,优于口服抗组胺药。

-使用技巧:喷药时头部前倾,喷头朝向鼻腔外侧壁,避免直接喷向鼻中隔以减少出血风险。建议早晨使用以模拟生理激素分泌节律。

-注意事项:长期使用需监测鼻黏膜状态,儿童患者推荐低生物利用度品种(如糠酸莫米松),安全性良好。

(2)抗组胺药:快速缓解过敏症状

第二代口服抗组胺药(如西替利嗪、氯雷他定)起效快(1小时内),可缓解鼻痒、喷嚏和流涕,但对鼻塞效果有限。鼻喷抗组胺药(如氮卓斯汀)起效更快(15分钟),适用于突发症状的临时控制。

-儿童用药:首选口服液或糖浆剂型,避免第一代药物(如扑尔敏)的中枢抑制作用。

(3)联合用药策略

二、特殊人群用药安全提示

1. 儿童患者:剂量与剂型需谨慎

2. 孕妇与哺乳期:权衡风险与获益

-替代方案:优先通过盐水冲洗、避免过敏原等非药物措施缓解症状。

3. 老年患者:关注药物相互作用

三、用药常见误区与正确实践

误区1:激素恐惧症

部分患者因担心副作用拒绝使用鼻喷激素。实际上,局部用药全身吸收率极低(约0.1%),长期研究未发现对儿童生长或成人内分泌系统的显著影响。

误区2:滥用减充血剂

羟甲唑啉等药物连续使用超过1周可能引发反跳性鼻塞,仅建议短期(≤7天)辅助治疗。

误区3:忽视环境控制

药物治疗需配合避免过敏原(如尘螨防护、花粉季减少外出)、使用空气净化器等,否则疗效大打折扣。

四、何时需就医?警惕并发症信号

以下情况需及时就诊:

1. 常规药物无法控制症状,影响睡眠或工作;

2. 出现黄绿色脓涕、面部疼痛(提示鼻窦炎);

3. 喘息、胸闷等哮喘症状加重;

4. 儿童出现张口呼吸、睡眠打鼾(警惕腺样体肥大)。

五、新兴疗法与未来方向

对于中重度难治性患者,生物制剂(如抗IgE单抗、IL-4Rα抑制剂)逐渐成为新选择。2025年我国获批的司普奇拜单抗可快速缓解鼻塞及眼部症状,为传统治疗无效者提供突破性方案。

用药与生活管理并重

过敏性鼻炎需长期管理,患者可参考以下行动清单:

1. 日常防护:定期清洁家居,使用防螨寝具,花粉季外出佩戴口罩。

2. 用药规范:按阶梯方案选择药物,掌握正确喷鼻技巧,避免随意停药。

3. 定期随访:每3-6个月评估疗效,调整用药方案。

通过科学用药与生活方式干预,多数患者可实现症状有效控制,重获高质量生活。