维生素D3被广泛认为是维护骨骼健康、增强免疫力的“阳光营养素”,但随着补充剂使用的普及,其潜在风险也逐渐浮出水面。许多人在未了解自身需求的情况下盲目补充,甚至因过量摄入引发中毒症状。本文将从科学角度解析维生素D3的副作用机制,并提供实用应对建议,帮助公众在健康管理中做出明智选择。

一、维生素D3的“双刃剑”效应

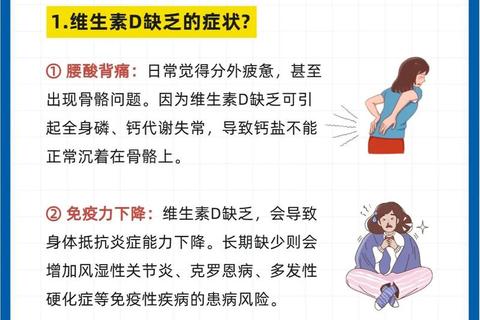

维生素D3通过促进钙吸收维持骨骼健康,但其脂溶性特性使得过量摄入时易在体内蓄积。研究表明,健康人群每日耐受上限为4000 IU(国际单位),但部分患者因代谢异常或误服高剂量补充剂,可能迅速突破安全阈值。例如,一名56岁女性因长期每天服用13万IU(超安全剂量30倍)导致血钙水平飙升至12.9 mg/dL,出现肾损伤和肌肉无力。这种毒性作用主要通过以下途径体现:

1. 高钙血症:最危险的连锁反应

维生素D3过量会过度激活肠道钙吸收和骨骼钙释放,导致血钙浓度异常升高(正常范围:8.5-10.8 mg/dL)。临床数据显示,血钙超过12 mg/dL即可引发严重症状:

案例显示,一名73岁男性连续6个月每日服用5万IU后因高钙血症反复住院。

2. 多系统受累的隐匿风险

除高钙血症外,长期过量可能引发:

二、谁更容易陷入风险?人群差异解析

1. 代谢异常群体

肉芽肿性疾病(如结节病)、淋巴瘤患者因免疫细胞异常激活维生素D,即使常规剂量也可能中毒。甲状腺功能异常者因钙调节失衡,风险更高。

2. 误服与剂量失控

例如,某患者为改善多发性硬化症状,擅自将日剂量提升至13万IU,最终因急性中毒入院。

3. 特殊人群注意事项

三、科学应对策略:预防与干预

1. 精准检测,动态调整

2. 中毒后的紧急处理

3. 安全补充的三大原则

四、公众认知误区与澄清

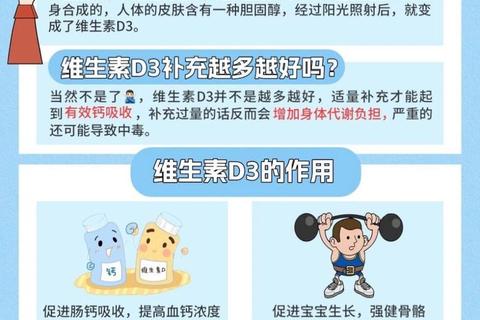

1. 误区一:“维生素D3无毒,可随意服用”

事实:超过耐受上限的剂量会累积中毒,且毒性反应存在滞后性(可能数月后显现)。

2. 误区二:“检测正常即可停用”

事实:维生素D3水平受季节、日照等因素波动,需长期监测。如某上班族通过间歇性补充(达标后隔日服用)维持稳定水平。

3. 误区三:“所有维生素D形式效果相同”

事实:D3的生物利用率比D2高约87%,且维持时间更长,优选D3补充剂。

维生素D3的补充如同一场精细的平衡术——缺乏时危害健康,过量时引发危机。公众需打破“越多越好”的认知误区,在医生指导下制定个性化方案。记住:阳光、饮食与适度补充的“三重奏”,才是维持维生素D3安全水平的黄金法则。若出现疑似中毒症状,请立即停用并就医,早干预可显著降低器官损伤风险。健康管理无小事,科学认知是关键。