感冒时,咳嗽、鼻塞、发热等症状困扰着许多人。面对药店里琳琅满目的药品,如何选择安全有效的药物?何时需要就医?不同人群的用药禁忌又是什么?这些问题背后,隐藏着科学用药的底层逻辑——从症状识别到药物分类,从个体差异到治疗原则,每一步都可能影响康复进程。据统计,我国每年因不合理使用抗生素导致的死亡人数高达8万例,而普通人对感冒药的认知误区仍普遍存在。

一、症状识别:区分感冒类型是科学用药的第一步

感冒分为病毒性感冒和细菌性感冒两类,两者的治疗方式截然不同:

误区警示:仅凭“喉咙痛”或“发烧”无法判断感染类型。例如,病毒性感冒后期可能因免疫力下降合并细菌感染,此时才需抗生素。

二、药物选择:四类常用药物的作用机制与适用场景

1. 解热镇痛药

2. 抗病

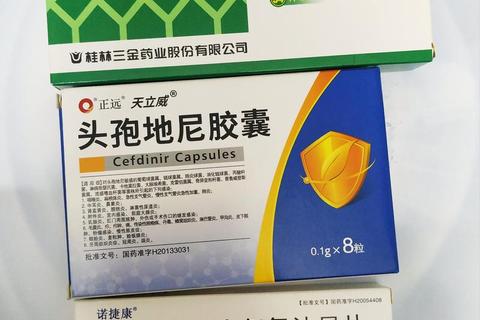

3. 抗生素

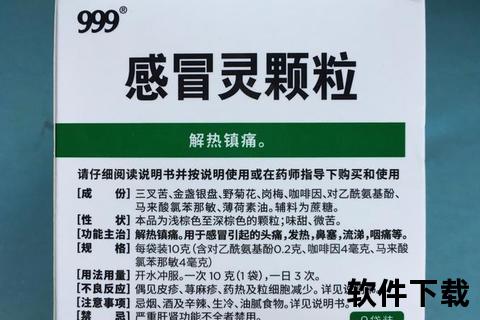

4. 中成药

三、特殊人群用药禁忌与替代方案

儿童

孕妇

慢性病患者

四、避免六大常见用药误区

1. “感冒药混用效果好”

复方感冒药成分重叠(如对乙酰氨基酚),混用易导致过量中毒。

2. “抗生素当消炎药”

抗生素仅针对细菌感染,对病毒或无菌性炎症无效。

3. “儿童减半服用成人药”

儿童肝肾功能未发育完全,需选择专用剂型。

4. “症状消失立即停药”

抗生素需完成疗程,否则易诱发耐药性。

5. “凭经验囤药”

家庭药箱应定期清理过期药物,避免重复购买同类药品。

6. “迷信快速退烧”

适度发热可增强免疫反应,体温<38.5℃且无不适时无需退热药。

五、何时需要就医?三大预警信号

1. 持续高热:体温>39℃超过3天,或伴有意识模糊。

2. 呼吸困难:出现胸痛、气促、口唇发绀。

3. 特殊人群症状加重:孕妇剧烈呕吐、儿童抽搐、老年人精神萎靡。

建立科学用药的“三步法”

1. 观察症状:记录发热规律、痰液颜色、伴随症状。

2. 分类用药:病毒性感冒以对症治疗为主,细菌性感冒需规范使用抗生素。

3. 动态评估:用药24-48小时无改善或出现新症状,立即就医。

正确用药不仅是缓解症状的手段,更是对自身健康和公共卫生责任的体现。通过科学认知与合理行动,每个人都能成为自己健康的第一责任人。