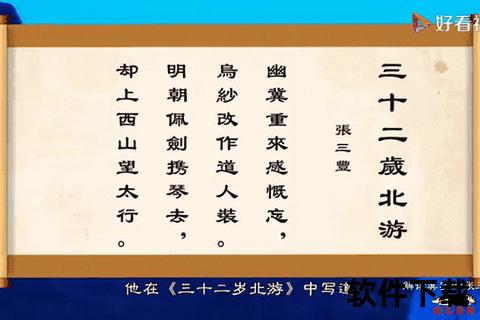

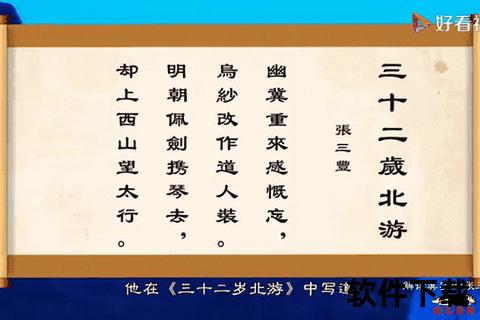

张三丰寿元之谜:宋至明初的跨朝代记载与年龄争议

19429202025-04-10药品大全7 浏览

张三丰作为中国历史上最具传奇色彩的道教人物之一,其长寿之谜始终牵动着世人的好奇心。从南宋到明朝,横跨三个朝代的记载与民间传说交织,既反映了古代对生命极限的探索,也揭示了文化记忆与历史真实的复杂关系。本文将从历史溯源、科学解析及文化启示三个维度,剖析这一跨越七百年的谜题。

一、历史记载中的矛盾与共识

1. 生卒年份的多元记载

现存史料对张三丰的出生年份普遍指向南宋理宗年间(1247年前后),但卒年却存在巨大分歧:

212岁说:据《古今太极拳谱及源流阐秘》考证,张三丰逝于明代天顺二年(1458年),推算其生于1247年,寿命达212岁。

218岁说:《明史·方伎传》记载其卒于1464年,享年218岁。

传说延伸:清代地方县志甚至记载其道光年间(1821年后)仍现身峨眉山,寿命推算超过600岁。

2. 跨朝代活动的佐证与质疑

明初文献显示,张三丰在洪武二十四年(1391年)仍活跃于武当山,此时他已144岁。永乐年间(1403年后),朱棣多次寻访未果,却收到“赴太上老君宴”的回信,侧面印证其当时仍被视为在世。清代出现的“张三丰”很可能为后人托名,反映了道教符号的延续性。

二、科学视角下的寿命极限与历史误读

1. 人类寿命的生物边界

现代医学研究表明,人类细胞分裂的极限(海弗里克极限)约为120岁,目前全球最长寿者纪录为122岁。张三丰的“超200岁”寿命显然违背生物学规律。这一矛盾可能源于:

时间计算误差:古代历法差异、年号更迭导致的纪年混淆。

身份混淆:宋元明清均有道士以“三丰”为号,后人将不同时期的同名者事迹叠加。

政治需求:明代帝王为强化统治合法性,神化张三丰为“得道仙人”,甚至编造其参与修建紫霄宫等事件。

2. 古代长寿现象的医学解释

张三丰若真实寿命在100-120岁之间,则可能受益于:

道家养生实践:太极拳的动静结合、呼吸吐纳的内丹术,与现代运动医学的“低强度有氧运动延缓衰老”理论吻合。

环境因素:武当山高海拔低氧环境可能激活人体抗衰老基因(如FOXO3),类似当代“蓝区”(长寿地区)研究结论。

社会心理:隐士生活的低压力状态与社群尊崇的心理慰藉,减缓了慢性疾病的发生。

三、文化建构中的“不死神话”

1. 道教修炼的象征意义

张三丰被塑造为“肉身成圣”的典范,其“羽化飞升”“死而复生”等传说,实质是道家“性命双修”思想的具象化表达:

内丹理论:通过炼精化气、炼气化神等阶段,追求“形神俱妙”的终极目标,长寿成为修为的外在体现。

社会功能:乱世中民众将长寿者视为“天命所归”的精神寄托,缓解对死亡的焦虑。

2. 帝王政治的利用工具

从朱元璋到雍正,历代统治者对张三丰的追寻暗含多重目的:

巩固政权:借“真人护国”之说强化“君权神授”。

经济控制:明代大规模修建武当道观,实为通过宗教活动整合地方资源。

长生渴望:帝王试图通过接触“仙人”获取养生秘术,如朱棣曾获张三丰“清心寡欲”的养生回信。

四、现代启示:科学认知与健康实践

1. 理性看待长寿传说

历史考据法:交叉比对正史、地方志、道教典籍,区分事实与附会。

基因与行为研究:参考当代百岁老人队列研究,分析遗传、饮食、运动等因素的协同作用。

2. 可借鉴的养生智慧

太极拳的现代价值:研究证实其可改善平衡能力(降低老年人跌倒风险27%)、缓解焦虑(有效率达68%)。

“清心寡欲”的心理学依据:低欲望生活减少皮质醇分泌,延缓端粒缩短速度。

自然节律调节:张三丰“数月不食”的记载虽夸张,但间歇性断食(Intermittent Fasting)已被证明可激活细胞自噬机制,延缓衰老。

3. 特殊人群注意事项

慢性病患者:需在医生指导下练习太极拳,避免过度扭转动作引发关节损伤。

孕妇:简化招式,以站姿呼吸练习为主,忌腹部挤压动作。

张三丰的寿元之谜,本质是历史真实与文化想象的共生体。从科学角度而言,其“超200岁”寿命难以成立,但道家养生理念中蕴含的积极元素,仍为现代人提供了一种对抗衰老的文化范式。面对类似传说,公众可秉持“信其精神,析其方法”的态度,将传统智慧转化为科学健康实践。