月经是女性生殖健康的晴雨表,其颜色变化常成为身体发出的无声警示。一位40岁的职场女性曾因经血持续发黑、伴随腹痛就医,最终确诊为子宫肌瘤合并宫腔粘连——她回忆起初仅以为是“受寒”,险些延误治疗。这种案例并非孤例,数据显示约35%的妇科疾病患者首次就诊主诉为经血颜色异常。本文将系统解析黑色经血背后的健康密码,帮助女性在细微变化中捕捉疾病信号。

一、经血颜色变化的生理机制

正常经血呈暗红色,由75%动脉血与25%静脉血混合构成,含子宫内膜碎片及黏液。颜色变化主要受三方面影响:

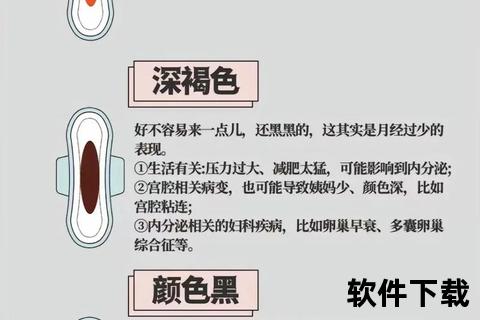

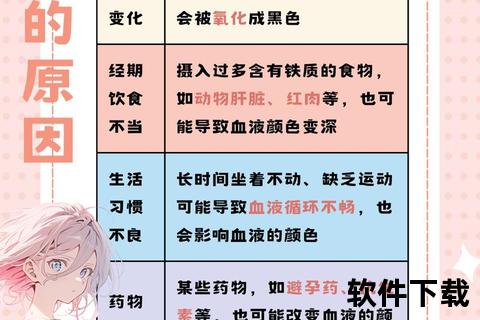

1. 氧化程度:经血滞留时间越长,血红蛋白氧化越彻底,颜色越深

2. 血流速度:快速排出呈鲜红,缓慢流出则暗红甚至发黑

3. 成分改变:炎症渗出物稀释血液呈粉色,感染时与脓液混合显橙红

![不同经血颜色对比示意图:正常暗红色、鲜红色、黑色、橙红色等,标注对应健康状态]

二、黑色经血的五大病理诱因与识别特征

(一)生理性原因

1. 经期首尾阶段:初始或结束时的少量经血氧化发黑属正常

2. 久坐淤积:办公室女性常见,经血在滞留4小时以上颜色加深

(二)病理性原因

| 疾病类型 | 核心机制 | 典型症状 | 高危人群 |

||-|-|-|

| 妇科炎症(宫颈炎/子宫内膜炎) | 炎症充血致排出受阻,血液氧化 | 经期延长、下腹坠痛、白带异味 | 性活跃期女性 |

| 内分泌紊乱 | 雌激素不足致内膜脱落不全 | 周期紊乱、经量减少、潮热盗汗 | 节食/熬夜/压力大者 |

| 子宫结构异常(肌瘤/息肉/粘连) | 机械性阻碍经血排出 | 突发剧痛、血块>、非经期出血 | 流产史/宫腔手术史女性 |

| 生殖系统肿瘤 | 异常血管破裂出血氧化 | 绝经后出血、消瘦乏力 | 围绝经期女性 |

| 凝血功能障碍 | 血液凝结异常致滞留 | 牙龈出血、皮下瘀斑 | 血液病患者 |

特殊群体警示:

三、居家自检与专业诊断流程

(一)三步自评法

1. 颜色记录:使用专用经血色卡对比(建议拍照记录)

2. 症状筛查:

✅正常:偶发发黑+无不适

⚠️警惕:发黑>3周期+腹痛/异味/血块增多

3. 卫生巾观察:2小时浸透整片卫生巾提示经量过多

(二)医疗诊断路径

1. 基础检查:激素六项(月经第2-5天)、阴超

2. 进阶检测:宫腔镜(可疑粘连)、肿瘤标志物(40岁以上)

3. 鉴别诊断:

四、分级干预策略

(一)居家调理方案

1. 温经散淤茶:

2. 局部热敷法:

(二)中西医结合治疗

| 证型 | 中药方案 | 西药辅助 |

||-|--|

| 气滞血瘀 | 血府逐瘀汤+益母草膏 | 布洛芬止痛 |

| 寒凝血瘀 | 艾附暖宫丸+藏红花泡脚 | 雌孕激素周期疗法 |

| 湿热瘀阻 | 妇科千金片+金刚藤胶囊 | 抗生素抗感染 |

手术治疗指征:

五、长效预防体系

1. 经期行为规范:

2. 年度健康管理:

3. 心理调节技巧:

当黑色经血伴随以下情况,请24小时内就医:

uD83DuDD34 剧烈腹痛无法缓解

uD83DuDD34 非经期持续点滴出血

uD83DuDD34 发热达38.5℃以上

uD83DuDD34 血块直径超过3cm

月经颜色的微妙变化,恰似身体发出的摩尔斯电码。掌握这套解码手册,每位女性都能成为自身健康的第一责任人。记住:及时干预的黑色经血,85%可通过调理恢复正常;而忽视这个信号,可能让1/3的妇科肿瘤错过早期诊断窗口。