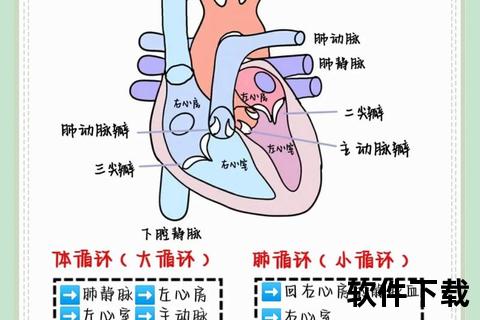

血液循环是维持生命活动的核心生理过程,它如同人体的“物流系统”,将氧气、营养输送至每个细胞,同时带走代谢废物。当这一系统出现“拥堵”或“减速”,轻则引发手脚冰凉、肌肉酸痛,重则导致器官功能受损。以下是基于医学研究和临床实践的五大科学策略,帮助优化血液循环。

一、识别循环不畅的预警信号

血液循环障碍并非突然发生,身体会通过以下信号发出警报:

1. 末端供血不足:手脚冰凉、指甲发紫,尤其在低温环境下更明显。静脉曲张患者可能出现小腿血管凸起、皮肤变色(如苍白或青紫)。

2. 代谢迟滞表现:持续性疲劳、伤口愈合缓慢,以及运动后肌肉痉挛。糖尿病患者可能出现足部溃疡难以愈合。

3. 器官功能影响:头晕、记忆力下降(脑部供血不足);饭后腹胀、便秘(胃肠血流减少);尿量减少(肾脏过滤效率降低)。

特殊人群差异:孕妇因血容量增加和子宫压迫,易出现下肢水肿;儿童若长期手脚冰冷伴生长迟缓,需警惕先天性心血管问题。

二、运动:激活循环的“天然引擎”

运动是改善血流动力学的核心手段:

1. 有氧运动:快走、游泳等每周5次、每次30分钟的中等强度运动,可增强心脏泵血能力,扩张血管。下肢循环较差者可尝试“勾脚尖训练”:坐姿伸直腿部,交替勾脚尖与绷直,每次10分钟。

2. 抗阻训练:深蹲、哑铃等力量练习,通过肌肉收缩挤压血管,促进静脉回流。老年人可借助弹力带进行安全训练。

3. 灵活性训练:瑜伽中的倒立类动作(如靠墙倒箭式)利用重力改善脑部供血,但高血压患者需谨慎。

三、饮食与营养:从内优化血管环境

血液质量与血管弹性直接影响循环效率:

1. 关键营养素:

2. 饮食禁忌:限制反式脂肪(油炸食品)和添加糖(甜饮料),二者会加速动脉硬化。高血压患者需控制钠摄入量在1500mg/日以下。

3. 水分管理:每日饮水1.5-2升,血液黏稠度高者可选择淡盐水或含电解质饮品。

四、生活方式微调:打破循环障碍的隐形推手

1. 温度调节:

2. 体位管理:久坐者每小时做3分钟“踮脚-抬腿”运动;睡眠时垫高小腿10cm,促进静脉回流。

3. 压力控制:慢性压力会升高皮质醇,导致血管持续收缩。冥想、呼吸训练(如4-7-8呼吸法)可调节自主神经张力。

4. 戒断危害因素:吸烟使一氧化碳与血红蛋白结合,直接降低携氧能力;酒精过量损伤肝代谢,影响凝血功能。

五、医疗干预与特殊人群管理

1. 药物辅助:

2. 器械应用:

3. 高危人群注意事项:

行动建议:定制你的循环优化方案

1. 自我评估工具:记录每日手脚温度、运动后恢复时间,使用APP监测静息心率(理想值60-100次/分)。

2. 阶梯式目标设定:从每日10分钟散步开始,逐步增加至每周150分钟中等强度运动。

3. 紧急处理:突发单侧肢体肿胀或胸痛时,立即就医排查血栓;糖尿病患者足部出现破溃需48小时内处理。

血液循环优化是一项系统工程,需综合生理调节、环境适应和行为改变。通过科学的监测与循序渐进的干预,多数人可在3-6个月内观察到皮肤温度改善、体力增强等积极变化。记住,持之以恒的微小改变,终将汇成健康的洪流。