当癌症患者面临疼痛时,这不仅是对身体的折磨,更是对心理和生活质量的重大挑战。据统计,晚期癌症患者中约75%会经历中重度疼痛。许多患者因对止痛药物的误解或治疗不规范,导致疼痛未得到有效控制。本文将从症状识别、病因分析到精准用药,系统解析癌痛管理的核心策略,并为患者提供实用建议。

一、癌痛的症状与评估:科学识别疼痛等级

癌痛表现形式多样,可能为钝痛、刺痛、灼烧痛或放射性疼痛,常伴随失眠、焦虑和食欲下降。准确评估疼痛程度是治疗的第一步,常用方法包括:

1. 数字评分法(NRS):用0-10分量化疼痛强度,0分为无痛,10分为难以忍受的剧痛。

2. 面部表情量表(FPS-R):通过6种表情图帮助儿童或语言障碍者表达疼痛。

3. 动态监测:记录疼痛发作时间、诱因及缓解方式,便于医生调整方案。

注意:若疼痛评分≥4分(影响睡眠)或突发剧痛(爆发痛),需立即就医。

二、癌痛的病因与分类:针对性治疗的基础

癌痛可分为三类,治疗方案需“量体裁衣”:

1. 肿瘤直接引发(占80%):如肿瘤压迫神经、侵犯骨骼或内脏。

2. 治疗相关疼痛:手术、放疗或化疗导致的神经损伤或炎症。

3. 非癌性疼痛:如长期卧床引发的肌肉酸痛或合并关节炎。

特殊提示:癌、头颈癌患者疼痛发生率高达40%-44%,需更早干预。

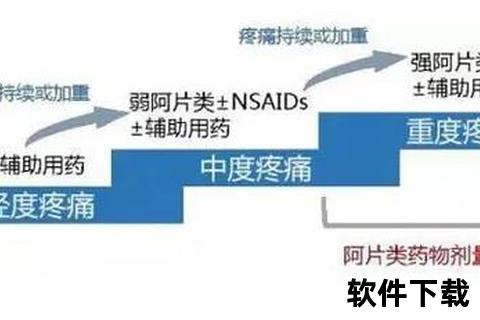

三、药物优化策略:三阶梯疗法的精准化升级

1. 第一阶梯:非类药物(轻度疼痛,NRS 1-3分)

2. 第二阶梯:弱类药物(中度疼痛,NRS 4-6分)

3. 第三阶梯:强类药物(重度疼痛,NRS≥7分)

精准医疗新趋势:基因检测可指导药物选择,例如EGFR突变肺癌患者优先使用靶向药,减少依赖。

四、副作用管理:提升治疗依从性的关键

类药物常见副作用及应对措施:

1. 便秘(发生率90%):预防性使用缓泻剂(如乳果糖),增加膳食纤维。

2. 恶心呕吐:用药初期多见,1-2周后多可耐受,严重时联用止吐药。

3. 呼吸抑制(罕见但危险):避免与镇静剂联用,出现症状时用纳洛酮拮抗。

创新辅助疗法:

五、特殊人群的注意事项

1. 儿童:优先选择透皮贴剂(如),避免频繁口服。

2. 孕妇:禁用非甾体抗炎药(致畸风险),可短期使用低剂量可待因。

3. 肾功能不全者:优选(不经肾脏代谢),避免蓄积中毒。

六、患者居家管理指南

1. 疼痛日记:记录用药时间、剂量及疼痛变化,复诊时提供数据支持。

2. 紧急情况处理:

3. 心理支持:加入癌痛患者互助社群,减少孤独感。

规范化治疗是癌痛管理的核心

癌痛并非“必须忍受的苦难”。通过精准评估、阶梯用药和副作用防控,90%患者的疼痛可显著缓解。患者需摒弃“成瘾恐惧”,与医生建立充分信任,定期随访调整方案。记住,有效控制疼痛是抗癌治疗的重要组成部分,更是对生命质量的尊重。