“明明按时吃了药,为什么月经迟迟不来?”“撤退性出血是月经吗?”许多女性在服用紧急避孕药后,常因月经周期变化感到焦虑。据统计,约30%-50%的女性使用紧急避孕药后会出现月经提前或延迟。这类药物虽能有效避孕,但其对内分泌的短暂冲击可能带来“月经谜题”。本文将从科学角度解析紧急避孕药的作用机制,解答月经周期变化的常见疑问,并提供实用应对建议。

一、紧急避孕药如何影响月经周期?

1. 作用机制:激素水平的剧烈波动

紧急避孕药的主要成分是左炔诺孕酮或乌利斯他(UPA),其孕激素含量是常规避孕药的5-10倍。这类药物通过以下方式干扰生理周期:

2. 月经异常的三种典型表现

根据服药时间不同,月经变化可分为三类(以28天周期为例):

| 服药时间 | 月经变化特点 | 生理原因 |

|--|--||

| 周期前半段(1-10天) | 撤退性出血(服药后3-7天)或正常来潮 | 子宫内膜未充分增厚,药物引发撤退性出血 |

| 周期中段(11-25天) | 月经提前或延迟1周内 | 药物干扰黄体功能,影响内膜脱落时间 |

| 周期后半段(26-28天) | 月经延迟(通常≤7天) | 药物延缓孕激素撤退,推迟内膜剥脱 |

二、如何区分“撤退性出血”与正常月经?

1. 症状对比

| 特征 | 撤退性出血 | 正常月经 |

|||-|

| 时间 | 服药后3-7天内出现 | 按原周期规律来潮 |

| 血量 | 量少,持续时间≤3天 | 与既往月经量相近 |

| 伴随症状 | 偶有轻微腹痛,无经前胀痛 | 可能伴随经前综合征(PMS) |

注意:若撤退性出血量接近月经,可视为一次“药物诱导的月经”。

2. 关键时间节点

三、紧急避孕药后的月经问题应对指南

1. 居家处理方案

2. 医疗干预时机

| 症状 | 可能原因 | 处理建议 |

|-|-|--|

| 月经延迟>7天 | 妊娠或内分泌紊乱 | 验孕后阴性者,可口服黄体酮催经 |

| 持续点滴出血>10天 | 药物性内膜修复不全 | 超声检查+激素六项检测 |

| 严重腹痛伴发热 | 盆腔感染或宫外孕 | 急诊就医,排除妇科急症 |

四、特殊人群注意事项

1. 青少年女性

2. 哺乳期女性

五、预防月经紊乱的长期策略

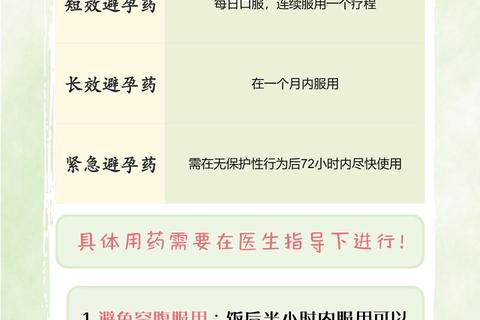

1. 优化避孕方式

2. 周期监测工具

理性应对,科学管理

紧急避孕药是“安全网”,而非“常规武器”。理解其作用机制,掌握月经变化的应对方法,能帮助女性在保护生育力的同时减少焦虑。若月经异常持续或伴随其他症状,请及时就医排查病理因素。记住,最有效的健康管理永远是预防优于补救。

关键词自然分布:紧急避孕药副作用、月经推迟原因、撤退性出血、验孕棒使用、内分泌紊乱、青少年避孕、哺乳期用药。

参考文献:

[1] 知乎用户案例与应对建议;[12][17] 不同周期阶段的月经变化机制;[14][23] 撤退性出血解析;[35][36] 长期影响与特殊人群注意事项;[39] 国际用药指南。