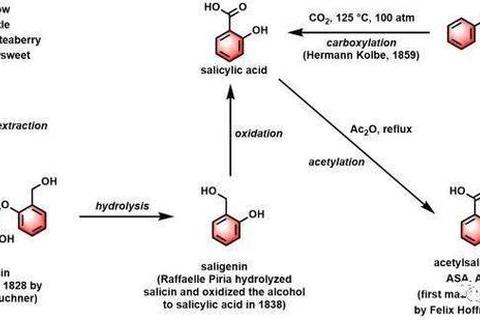

炎症带来的红肿热痛,是身体发出的求救信号。当我们吞下一片阿司匹林时,这个诞生于1897年的白色药片,正在分子层面进行着一场精密的生物调控。从柳树皮提取物到现代医学的基石药物,阿司匹林通过阻断关键酶的作用,开启了人体炎症反应的"关闭按钮"。

一、炎症反应的分子开关

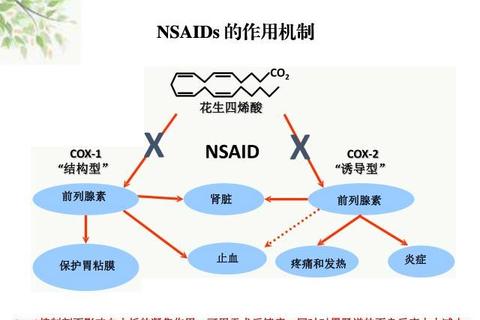

在炎症发生的微观世界里,环氧化酶(COX)如同一个总控开关。这种酶存在于人体各个组织,负责将细胞膜释放的花生四烯酸转化为前列腺素——这类物质正是引发红肿热痛的罪魁祸首。COX家族存在两个主要成员:

阿司匹林的特殊之处在于,它能永久性结合这两种酶的活性中心。其乙酰基团像精准的钥匙,插入COX分子结构中第530位丝氨酸位点,使酶失去催化能力。这种不可逆的抑制作用,让每个被接触的血小板在整个生命周期(约7-10天)都无法产生促炎物质。

二、剂量差异的生物学智慧

药物剂量直接决定作用路径:

1. 小剂量(50-100mg):优先抑制血小板COX-1,阻断血栓素A2生成,发挥抗凝作用

2. 中等剂量(300mg):同时阻断COX-1和COX-2,实现解热镇痛

3. 大剂量(≥500mg):完全抑制炎症部位COX-2,用于急性风湿热治疗

这种剂量效应解释了为何心脑血管患者需要每日服用微量阿司匹林,而关节炎发作时需短期大剂量使用。但需注意,长期大剂量使用会过度抑制胃部COX-1,导致黏膜保护性前列腺素减少,增加消化道出血风险。

三、特殊人群的用药密码

1. 心血管高危人群:合并高血压、糖尿病、吸烟等3项以上危险因素者,小剂量阿司匹林可使心梗风险降低44%

2. 孕妇:妊娠晚期使用可能增加产程出血,需在医生指导下权衡利弊

3. 儿童:可能引发雷氏综合征,16岁以下发热建议改用对乙酰氨基酚

4. 术后患者:关节置换术后6周内,与抗凝药联用需监测出血指标

对胃黏膜敏感者,肠溶片需空腹服用以保证快速通过胃部。突发心梗时,立即嚼服300mg普通片能快速起效。

四、超越COX的调控艺术

最新研究揭示阿司匹林存在第二条抗炎途径:

1. 通过乙酰化COX-2,将花生四烯酸转化为15-R-HETE

2. 经5-脂氧合酶催化生成阿司匹林触发脂氧素(ATL)

3. 这种特殊脂氧素比天然产物强百倍,能主动清除炎症细胞

这种双重机制解释了为何在类风湿关节炎治疗中,阿司匹林效果优于选择性COX-2抑制剂。同时提示,与布洛芬联用会阻断该通路,必须间隔至少2小时服用。

五、安全用药的黄金法则

1. 识别预警信号:黑便、呕血、皮下瘀斑超过3cm需立即就医

2. 药物联用禁忌:与华法林、糖皮质激素联用需减量监测

3. 术前管理:非心脏手术前需停用7天,急诊手术可用新鲜血小板逆转

4. 家庭应急:误服过量时立即服用活性炭,每1g阿司匹林用10g炭吸附

对于每日服用者,建议每3个月检查粪便隐血和肾功能。出现耳鸣(水杨酸中毒征兆)时,血药浓度常已超过200μg/mL,需紧急处理。

这个穿越百年的分子,仍在不断刷新医学认知。从最初解热到如今预防癌症、辅助生殖等新用途的探索,阿司匹林教会我们:真正伟大的药物,既要有精准打击的智慧,更需保持对生命复杂性的敬畏。当您下次打开药盒时,请记住——科学用药的本质,是在抑制与保护间找到精妙的平衡点。