风寒感冒用药指南:常用药物解析与症状缓解方案

19429202025-03-27药品大全9 浏览

风寒感冒是秋冬季节最常见的疾病之一,由外感风寒邪气引起,典型症状包括恶寒无汗、头痛鼻塞、流清涕、咳嗽白痰等。许多患者在用药时存在误区,例如盲目使用抗生素、混合服用多种感冒药、忽略特殊人群禁忌等。本文结合中医理论与现代医学研究,系统解析风寒感冒的病因、症状、用药原则及居家护理方案,帮助患者科学应对疾病。

一、风寒感冒的识别:症状与病因

1. 典型症状

风寒感冒的核心特征是“寒象”突出:

恶寒重、发热轻:患者常感觉全身发冷,即使添加衣物也难以缓解,体温可能正常或轻微升高(低于38℃)。

无汗:因寒邪束表,毛孔闭合,体表难以出汗。

鼻塞流清涕:鼻腔分泌物稀薄如水,量多。

咳嗽白痰:痰液质地清稀,无明显黏稠或黄痰。

头身疼痛:寒邪阻滞经络,导致肌肉酸痛、关节僵硬。

中医认为,风寒感冒是人体正气不足时,风寒之邪侵袭肌表,导致肺卫失宣、气血运行不畅。

2. 与风热感冒的区分

风寒与风热感冒的混淆是常见误区。关键鉴别点如下:

鼻涕与痰液:风寒为清涕、白痰;风热为黄涕、黄痰。

出汗情况:风寒无汗,风热可能有微汗。

舌象:风寒舌苔薄白,风热舌苔薄黄。

正确区分证型是合理用药的前提,误用寒凉药物(如连花清瘟)可能加重风寒症状。

二、风寒感冒的常用药物解析

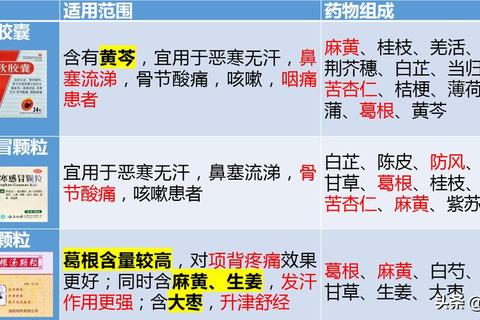

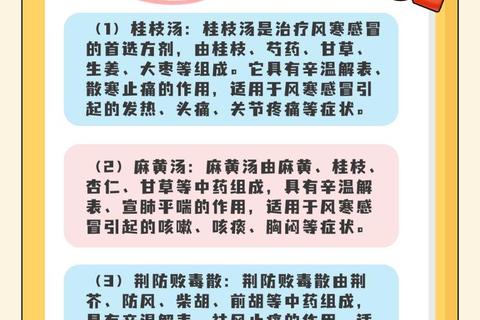

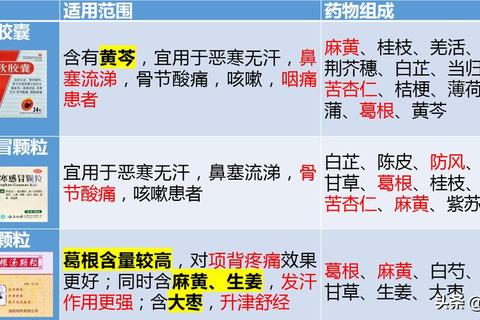

1. 中成药:辨证选药是关键

以下药物适用于风寒感冒初期至中期,需根据症状选择:

荆防颗粒

成分:荆芥、防风、羌活等。

功效:发汗解表、散风祛湿。

适用症状:头痛身痛、鼻塞流涕、咳嗽白痰,尤其适合伴有湿气重(如舌苔厚腻)者。

风寒感冒颗粒

成分:麻黄、桂枝、防风、苏叶。

功效:解表发汗、疏风散寒。

适用症状:恶寒明显、无汗、头痛剧烈,或伴有轻度发热。

通宣理肺丸

成分:紫苏叶、前胡、桔梗、杏仁。

功效:宣肺止咳、解表散寒。

适用症状:咳嗽频繁、痰多清稀,或伴有胸闷。

九味羌活丸

成分:羌活、防风、细辛、苍术。

功效:散寒除湿、缓解肢体酸痛。

适用症状:风寒夹湿引起的全身困重、关节疼痛。

2. 西药:对症缓解症状

西药主要用于缓解特定症状,需注意避免重复用药:

解热镇痛药:对乙酰氨基酚(泰诺)或布洛芬(美林),适用于体温超过38.5℃或头痛剧烈者。儿童需按体重计算剂量,避免阿司匹林。

抗组胺药:氯雷他定可减轻流涕,但可能引起嗜睡,驾驶员慎用。

止咳药:右美沙芬适用于干咳,痰多者需配合祛痰药(如氨溴索)。

3. 特殊人群用药禁忌

儿童:避免使用含可待因或伪的复方感冒药,推荐小儿氨酚黄那敏颗粒(需遵剂量)。

孕妇:慎用麻黄类中药(如风寒感冒颗粒),可选葱白生姜红糖水或桑菊饮食疗。

老年人:避免大量发汗导致虚脱,建议减少荆防颗粒剂量,配合补气药(如玉屏风散)。

三、居家护理与辅助疗法

1. 非药物缓解方案

发汗驱寒:生姜葱白红糖水(生姜3片、葱白3根煮沸10分钟),趁热饮用后覆被发汗。

艾灸穴位:大椎穴(颈后突起处)、风门穴(第二胸椎旁开1.5寸),每次灸10分钟。

泡脚疗法:艾叶30g+生姜5片煮水泡脚至微微出汗,促进血液循环。

2. 症状针对性处理

鼻塞:生理盐水喷雾冲洗鼻腔,或热毛巾敷鼻根部。

咽痛:淡盐水漱口(1/4茶匙盐+200ml温水),每日3次。

咳嗽:蜂蜜温水(1岁以上适用)或陈皮雪梨汤润肺。

四、预防与就医信号

1. 预防措施

避风寒:注意颈部、背部保暖,避免大汗后吹风。

增强体质:适度运动(如八段锦)、饮食加入山药、黄芪等健脾食材。

环境管理:使用加湿器保持湿度40%-60%,定期通风。

2. 何时就医

出现以下情况需及时就诊:

高热超过3天不退,或体温持续高于39℃。

咳嗽加重伴胸痛、呼吸困难。

痰液转为黄绿色或带血丝。

风寒感冒虽常见,但科学用药与合理护理可显著缩短病程。患者需避免盲目叠加药物,儿童、孕妇等特殊群体更应谨慎选择治疗方案。日常注重“正气存内”,方能有效抵御外邪侵袭。若症状持续或加重,请务必遵循专业医师指导,切莫延误病情。