当身体出现口舌生疮、小便灼热或大便秘结时,许多人会想到“上火”,但如何选择安全有效的药物却常令人困惑。不久前,一位患者因长期自行服用导赤丸导致腹胀腹痛就医的案例引发关注。这一事件再次提醒我们:即使是传统中药,也需科学认知其功效与使用规范。导赤丸作为经典的清热泻火方剂,其实际作用、适用人群及用药禁忌值得深入探讨。

一、导赤丸的科学解析:成分与核心功效

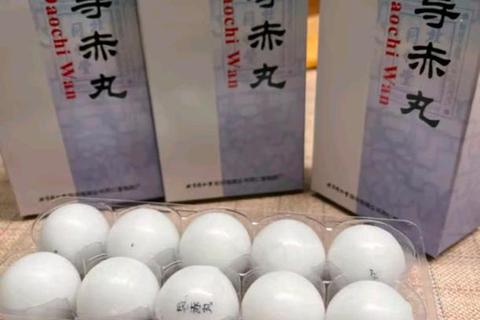

导赤丸源自宋代《太平惠民和剂局方》,其组方以黄连、栀子、木通、滑石等药材为核心,通过多靶点协同作用实现清热、利尿、通便的综合效果。现代药理学研究证实,其功效主要体现在以下方面:

1. 清热泻火:直击“实热证”根源

2. 利尿通便:促进代谢废物的排出

3. 辅助消炎与镇痛

临床研究发现,其成分中的赤芍、玄参可抑制疼痛信号传递,对口腔溃疡、尿路感染等炎症性疾病有缓解作用。

二、适用症状的精准判断:何时该用导赤丸?

导赤丸的适应症需满足两个核心条件:“实热证”与“火热内盛”。以下症状组合可作为参考:

| 症状分类 | 典型表现 | 关联疾病举例 |

|--|-|--|

| 上焦热盛 | 口腔溃疡反复发作、咽喉红肿疼痛、鼻出血或牙龈出血 | 口腔炎、急性咽炎、牙龈炎 |

| 中下焦湿热 | 小便黄赤灼痛、尿频尿急,或大便秘结伴腹胀腹痛 | 尿路感染、便秘 |

| 全身性热象 | 面红目赤、心烦易怒、口渴喜冷饮,舌红苔黄 | 功能性发热、更年期综合征 |

需警惕的误区:

三、用药安全指南:特殊人群与风险防控

1. 绝对禁忌人群

2. 需医师指导的情况

3. 常见副作用与应对

四、科学用药的三大原则

1. 辨证优先

导赤丸仅适用于实热证,若自行用药3天后症状未缓解(如口腔溃疡持续溃烂或发热超过38.5℃),需及时就医排除其他疾病。

2. 饮食与生活方式配合

3. 药物联用禁忌

五、替代方案与预防建议

对于不适用导赤丸的人群,可参考以下替代措施:

理性看待传统中药的“双刃剑”作用

导赤丸的清热功效已被千年实践验证,但其使用需建立在精准辨证与规范用药的基础上。当身体发出“上火”信号时,不妨先通过调整饮食和生活习惯缓解症状;若需用药,务必遵循“短期、适量、对症”原则,必要时寻求专业中医师的个体化指导。健康管理没有捷径,科学认知才是抵御疾病的第一道防线。