甲硝唑是家庭药箱中常见的小药片,价格低廉且应用广泛。许多人将它视为“万能消炎药”,牙痛时吃两片,妇科炎症用几粒,甚至自行用于伤口感染。但鲜少有人真正了解它的本质——这种药物既不是传统意义上的消炎药,也不是针对所有细菌的抗生素。临床上因错误使用甲硝唑导致的药物不良反应时有发生,曾有患者因牙痛连续服用两周后出现手脚麻木、步态不稳的神经系统损伤,也有孕妇误服导致胎儿发育异常。这些案例提醒我们,正确认识药物的本质特性,是安全用药的第一步。

一、消炎药的本质与分类误区

消炎药在医学上分为两类:一类是直接抑制炎症反应的非甾体抗炎药(如布洛芬),通过阻断前列腺素合成来缓解红肿热痛;另一类是糖皮质激素(如地塞米松),具有强效抗炎作用但副作用较大。而公众常混淆的“抗生素消炎”实际上是间接作用——抗生素通过杀灭致病菌消除感染源,从而减轻继发的炎症反应。

甲硝唑的独特之处在于它属于硝基咪唑类抗菌药物,其作用靶点既不是细菌细胞壁也不是蛋白质合成,而是通过分子中的硝基在无氧环境下还原为活性物质,直接破坏病原体的DNA结构,导致微生物死亡。这种机制使其对厌氧菌和原虫具有精准杀伤力,但对需氧菌无效,这也是它不能替代青霉素等广谱抗生素的关键原因。

二、甲硝唑的三大核心作用机制

1. 抗厌氧菌的精准打击

在牙周脓肿、腹腔感染等缺氧环境中,甲硝唑的硝基被还原为具有细胞毒性的中间体,通过破坏细菌DNA螺旋结构导致其死亡。研究显示,它对脆弱拟杆菌、梭形杆菌的杀灭效率高达90%以上。这种特性使其成为阑尾炎、盆腔炎等手术后预防感染的首选药物。

2. 抗原虫的双重攻势

对毛滴虫和阿米巴原虫,甲硝唑不仅能穿透虫体细胞膜,还能干扰其氧化还原反应,导致虫体能量代谢崩溃。临床数据显示,单次2g剂量治疗滴虫性炎的治愈率超过95%。

3. 抗幽门螺杆菌的协同作用

虽然不能单独杀灭幽门螺杆菌,但甲硝唑与质子泵抑制剂、克拉霉素联用时,可通过破坏细菌生物膜增强整体疗效。值得注意的是,我国部分地区该菌对甲硝唑的耐药率已超过60%,用药前需进行药敏试验。

三、适用病症的精准判断指南

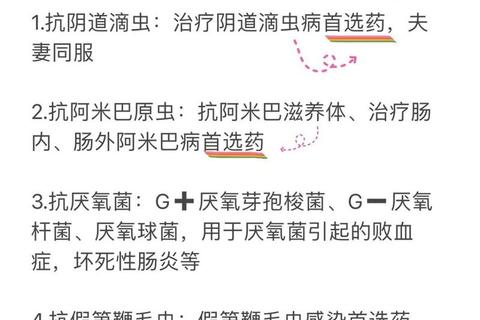

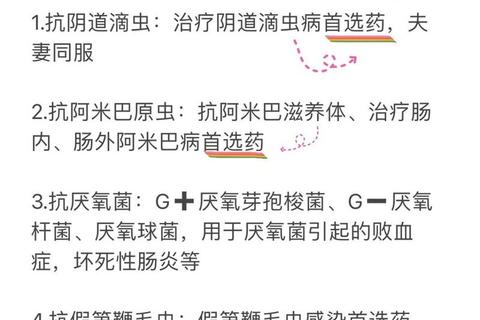

典型适应症包括:

需警惕的用药陷阱:

四、特殊人群的用药安全边界

孕妇用药存在明显的时间窗效应:妊娠早期使用可能导致胎儿神经管畸形,而孕晚期治疗细菌性病可降低早产风险。哺乳期妇女服药后需暂停哺乳36-48小时,避免药物通过乳汁影响婴儿肠道菌群。

值得关注的是,甲硝唑与酒精的相互作用潜伏期长达72小时。曾有患者在停药两天后饮用黄酒,引发剧烈呕吐、心动过速,急诊抢救后才脱险。这是因为药物抑制乙醛脱氢酶,导致酒精代谢产物蓄积中毒。

五、用药误区与科学替代方案

常见误区包括:

1. 疗程不足导致复发:治疗盆腔感染需连续用药7-10天,自行停药易产生耐药菌

2. 剂型选择错误:牙周脓肿首选含漱液而非口服片剂,可减少全身副作用

3. 忽视药物相互作用:与华法林合用可能引发消化道出血,需调整抗凝剂量

对于轻症患者,可考虑阶梯式治疗:

(本文基于临床循证医学证据撰写,具体用药请遵医嘱。当出现意识障碍、持续高热或严重过敏反应时,应立即停药并急诊就医。)

实用信息速查表

| 场景 | 正确做法 | 禁忌行为 |

||--|-|

| 服药期间饮酒 | 停药3天后再饮酒 | 服药当天喝醪糟汤圆 |

| 漏服药物 | 想起时立即补服,接近下次用药时间则跳过 | 双倍剂量补救 |

| 儿童牙痛 | 先检查是否有龋齿 | 直接喂服成人剂量 |

| 孕期白带异常 | 就医做病原体检测 | 自行购买栓剂 |

| 伤口有腐败气味 | 清创后使用外用凝胶 | 口服片剂碾碎外敷 |