新生儿阶段是骨骼发育的关键期,但许多家长对补钙存在认知误区——有的盲目购买钙剂,有的忽视维生素D的重要性,甚至将枕秃、夜惊等生理现象误判为缺钙。本文综合国内外权威指南及临床研究,解析钙代谢的科学机制,并提供实用喂养建议。

一、新生儿需要补钙吗?先看两大核心指标

钙需求与来源

0-6月龄婴儿每日钙需求为200-300mg,7-12月龄为400mg,这些钙可通过母乳(200-250mg/L)或配方奶(约50mg/100mL)完全满足。真正需要关注的是钙吸收的“运输工”——维生素D。母乳中维生素D含量极低,因此无论喂养方式如何,婴儿出生后数日即需补充维生素D(400IU/天),并持续至青春期。

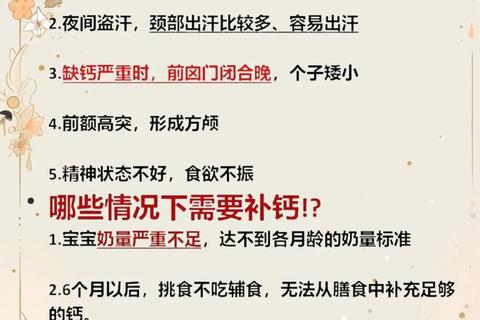

缺钙的高危信号

生理性表现(如枕秃、短暂夜醒)≠缺钙!真正需警惕的情况包括:

若出现以上症状,需通过血清钙、磷检测及骨密度检查确诊,而非仅凭经验判断。

二、钙剂选择:避开三大误区,科学匹配需求

误区1:钙含量越高越好

碳酸钙虽含钙量高(40%),但依赖胃酸分解,易引起便秘,不适合消化系统未成熟的婴儿;柠檬酸钙(含钙21%)吸收率更高,且对胃酸无要求,更适合早产儿或胃功能较弱者。

误区2:剂型不重要

误区3:忽视成分禁忌

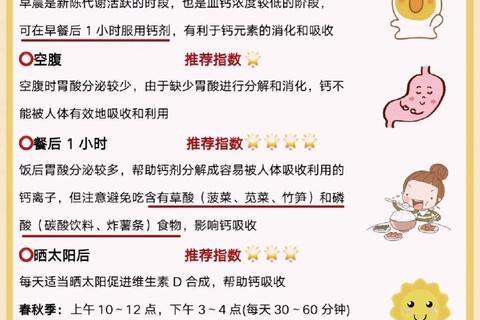

三、科学喂养:四步构建钙吸收良性循环

1. 母乳/配方奶为基础

2. 辅食期引入高钙食物

3. 维生素D与阳光协同

4. 运动激活骨骼代谢

四、特殊情况的处理建议

五、家长自查清单

□ 是否每日补充维生素D?

□ 奶量是否达标(6月龄内≥600mL/天)?

□ 辅食中是否有两种以上高钙食物?

□ 是否定期监测身长/体重曲线(低于3%百分位需警惕)?

何时需就医:若调整喂养后仍存在发育迟缓、骨骼变形或血钙低于2.1mmol/L,需尽早就诊排查遗传代谢病(如维生素D依赖性佝偻病)。

新生儿补钙的本质是“精准支持”而非“越多越好”。掌握“奶量充足+维生素D+适度运动”的核心原则,结合科学的监测手段,才能为宝宝打下坚实的健康基础。