新生儿黄疸病因解析:胆红素代谢异常与病理因素

19429202025-04-07药品大全9 浏览

新生儿黄疸是婴儿出生后最常见的临床现象之一,约60%的足月儿和80%的早产儿会出现不同程度的皮肤黄染。这种看似普遍的“生理现象”背后,实则隐藏着复杂的代谢机制和潜在的疾病风险。家长若能科学理解其背后的病因,便能更早识别异常信号,避免严重后果。

一、胆红素代谢的生理基础

新生儿黄疸的核心是血液中胆红素水平升高。胆红素是红细胞分解后的产物,需经过肝脏代谢后排出体外。胎儿时期,胆红素通过胎盘由母体代谢;出生后,婴儿需独立完成这一过程。新生儿肝脏功能尚未成熟,常出现以下代谢特点:

1. 胆红素生成过多:新生儿红细胞寿命短(约70-90天,成人约120天),且出生后血氧浓度升高,导致多余红细胞快速破坏,释放大量胆红素。

2. 肝脏处理能力不足:肝细胞摄取胆红素的载体蛋白(Y蛋白)含量低,且尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UGT酶)活性仅为成人的1%-2%,难以有效将脂溶性胆红素转化为水溶性形式。

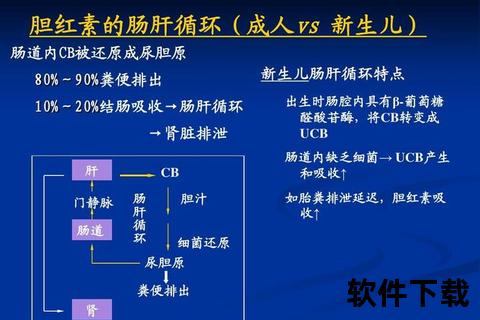

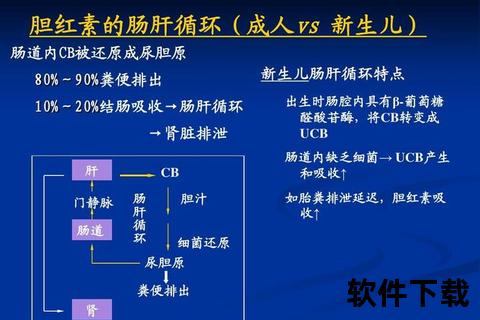

3. 肠肝循环增加:肠道菌群未建立,部分胆红素未被分解,经肠道重吸收回血液,加重代谢负担。

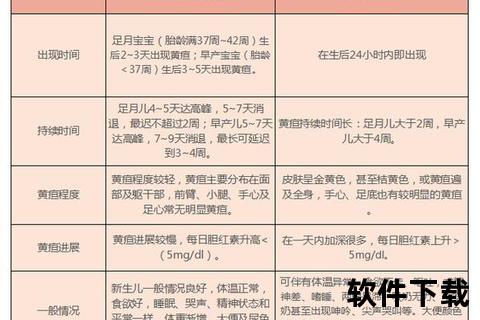

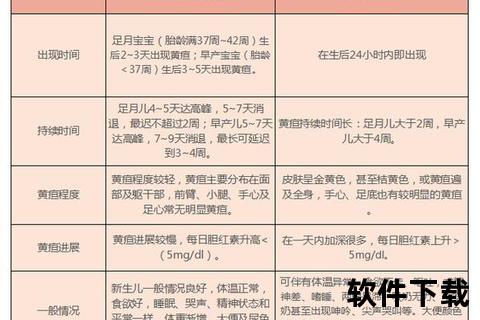

这些特点共同导致生理性黄疸——出生后2-3天出现,7-10天消退,无伴随症状。但若出现时间异常、程度过重或消退延迟,则需警惕病理性黄疸。

二、病理性黄疸的三大病因分类

病理性黄疸占新生儿黄疸的10%-15%,其本质是胆红素生成、代谢或排泄环节的异常,可归纳为以下三类:

1. 胆红素生成过多(肝前性)

机制:红细胞破坏加速或数量异常,超过肝脏处理能力。常见病因包括:

溶血性疾病:如ABO/Rh血型不合(母婴血型差异引发免疫性溶血),红细胞酶缺陷(如G6PD缺乏症)等。此类黄疸进展快,常伴贫血、肝脾肿大。

出血性疾病:头颅血肿、颅内出血等血管外积血,红细胞分解后释放胆红素。

感染因素:败血症、TORCH感染等导致红细胞膜脆性增加,加速破坏。

2. 肝胆红素代谢障碍(肝细胞性)

机制:肝细胞功能受损或遗传缺陷,无法有效处理胆红素。典型病因包括:

缺氧或感染:窒息、心力衰竭等抑制UGT酶活性,导致胆红素结合障碍。

遗传代谢病:如Crigler-Najjar综合征(UGT酶完全缺乏)、Gilbert综合征(酶活性部分缺陷)等。

药物影响:磺胺类、水杨酸盐等药物竞争性抑制胆红素与蛋白结合。

3. 胆汁排泄受阻(肝后性)

机制:胆管结构异常或阻塞,导致结合胆红素反流入血。常见于:

胆道闭锁:肝内外胆管发育不全,胆汁无法排出,常伴陶土色大便。

新生儿肝炎:巨细胞病毒、乙肝病毒等感染引发肝细胞炎症。

代谢性疾病:α1-抗胰蛋白酶缺乏症、囊性纤维化等。

三、识别高危信号:何时需紧急就医?

家长可通过“三观察法”初步判断黄疸性质:

1. 观察时间线:

生理性黄疸:出生后≥24小时出现,≤2周消退(早产儿≤4周)。

危险信号:出生24小时内出现黄疸,或足月儿>2周、早产儿>4周未消退。

2. 观察黄染范围:

轻度:仅面部、巩膜黄染(胆红素约5-10mg/dL)。

重度:四肢、手足心黄染(>15mg/dL),提示需立即干预。

3. 观察伴随症状:

异常表现:拒奶、嗜睡、尖叫、角弓反张等神经症状,可能提示胆红素脑病。

排泄异常:尿液深黄、大便灰白(提示胆汁淤积)。

四、诊断与治疗:科学干预的“黄金窗口”

诊断流程

经皮胆红素测定(TCB):无创筛查工具,适用于动态监测,但肤色较深者可能存在误差。

血清总胆红素(TSB):确诊金标准,结合直接/间接胆红素比值判断病因(如直接胆红素>1.5mg/dL提示胆汁淤积)。

辅助检查:血型鉴定、Coombs试验(排查溶血)、肝功能、腹部B超等。

分层治疗策略

1. 光疗:

原理:蓝光(波长425-475nm)使胆红素异构化,加速排泄。

指征:根据AAP指南,胎龄≥35周者,无高危因素时TSB>15mg/dL启动光疗;存在高危因素(如早产、败血症)时阈值更低。

2. 换血疗法:

适用情况:TSB>25mg/dL,或出现神经系统症状。

3. 病因治疗:

感染性黄疸:抗生素或抗病毒治疗。

胆道闭锁:手术重建胆道(Kasai术)。

五、家庭护理与预防

1. 促进胆红素排泄:

按需喂养(每日8-12次),母乳不足时补充配方奶,减少肠肝循环。

日光辅助:选择上午9-10点或下午4-5点,暴露四肢背部10-15分钟/次,遮挡眼睛及生殖器。

2. 风险规避:

母婴血型不合者产前监测抗体效价,G6PD缺乏症患儿避免接触樟脑丸等氧化剂。

3. 随访计划:

出院后每日监测黄疸变化,高危儿(早产、溶血等)3-5天复查胆红素。

新生儿黄疸既是生理过渡的“必经之路”,也可能是疾病的“预警信号”。家长需掌握“早发现、勤监测、快干预”的原则,避免因延误治疗导致不可逆脑损伤。医疗工作者则应重视高危因素评估,结合最新指南(如2022版AAP指南)制定个体化方案,为新生儿筑起健康屏障。