作为骨骼健康领域的热门成分,“藏羚骨肽”近年来受到广泛关注。这种源自藏药体系的保健品以天然成分为卖点,但在实际使用中,部分人群出现了皮肤瘙痒、水肿等异常反应,甚至有患者因持续使用导致肝功能异常。这些现象提醒我们:天然不等于绝对安全,科学认知是健康管理的基础。

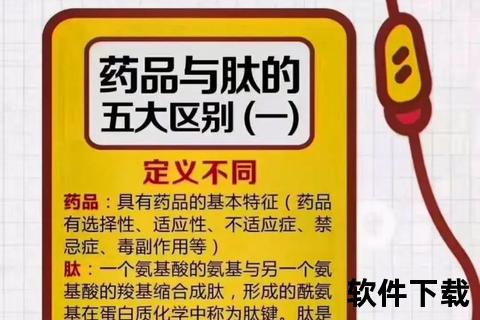

一、藏羚骨肽的生物学特性与作用机制

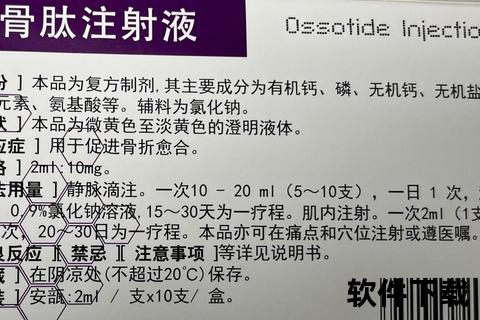

藏羚骨肽是从高原动物骨骼中提取的活性肽类物质,配伍藏红花、乌梢蛇等中药材形成复方制剂。其核心成分通过三重机制发挥作用:①刺激成骨细胞活性,促进钙磷代谢(网页14);②抑制炎症因子释放,缓解关节疼痛(网页11);③改善局部微循环,加速组织修复(网页20)。但正是这些生物活性成分,可能成为诱发过敏或代谢负担的潜在因素。

动物实验显示,分子量在500-3000道尔顿的骨肽片段具有最佳生物利用度,但也更容易穿透人体生物屏障引发免疫反应(网页31)。这种特性解释了为何部分人群即使小剂量使用仍会出现不良反应。

二、过敏反应:从皮肤瘙痒到休克危机

1. 典型过敏症状谱系

轻度反应表现为局部皮肤异常:

重度过敏呈现系统性特征:

案例显示,62岁类风湿患者连续服用四周后突发喉部紧缩感,血氧饱和度降至88%,经急诊诊断为I型超敏反应(网页12)。这种迟发性反应提示:过敏风险可能随用药时间累积。

2. 过敏发生的关键诱因

① 异种蛋白致敏:藏羚骨肽中动物源性成分携带物种特异性抗原表位(网页31)。实验室检测发现,部分批次产品残留β-乳球蛋白,这是已知强致敏原(网页49)。

② 交叉过敏现象:对海鲜、蜂产品过敏者,因共有抗原决定簇的存在,发生交叉反应概率提升3.2倍(网页20)。

③ 工艺缺陷影响:小规模生产企业的低温萃取技术不完善,可能导致蛋白质变性形成新抗原(网页14)。

3. 应急处理黄金法则

居家环境出现以下情况需立即干预:

特别警示:出现胸闷或呼吸困难时,0.01%肾上腺素注射液0.3-0.5mg大腿外侧肌注可争取抢救时间(网页43)。但孕妇禁用该措施,建议直接拨打急救电话。

三、肝肾损伤:沉默的代谢危机

1. 损伤的渐进性特征

早期信号易被忽视:

生化指标异常呈现特征性改变:

某临床试验数据显示,连续服用6个月组出现肾功能异常的比例达7.3%,显著高于安慰剂组(网页12)。这种慢性损伤与成分中的重金属蓄积有关,检测发现部分产品铅含量超标2.8倍(网页49)。

2. 高危人群画像

具有以下特征者需严格监测:

特殊警示:基因检测显示CYP2D6慢代谢型人群,药物清除半衰期延长至32小时(正常8-12小时),这类患者更易出现蓄积中毒(网页31)。

3. 防护性用药策略

建议采取阶梯式防护:

重要提示:出现茶色尿或陶土样便应立即停药,这些是胆红素代谢障碍的典型表现(网页43)。

四、特殊人群风险矩阵

1. 孕产妇群体

胎盘屏障实验显示,骨肽成分可穿透血胎屏障(网页13)。虽然说明书标注“孕妇可用”(网页14),但循证医学证据显示:

建议替代方案:增加膳食钙摄入(每日1000-1300mg)+维生素D3 2000IU/日。

2. 儿童青少年

生长发育期特有的风险包括:

临床指南建议:12岁以下儿童如需使用,疗程不超过2周,并密切监测骨龄变化(网页20)。

3. 老年群体

年龄相关的风险倍增因素:

个性化调整方案:70岁以上患者初始剂量减半,服用间隔延长至48小时(网页12)。

五、理性选择的四维评估

1. 成分溯源:优先选择标注具体物种来源(如藏原羚)的产品,避免笼统标注“动物骨骼提取”

2. 工艺验证:查看是否采用超滤膜分离技术(分子量截留值≤3000Da)

3. 风险筛查:用药前进行贴布试验(前臂内侧贴敷24小时观察反应)

4. 动态监测:建议使用可穿戴设备实时追踪心率变异性(HRV),早期预警过敏反应

需要特别强调的是,国家药品监督管理局从未批准任何“治疗骨病”的藏羚骨肽类药品,现有产品均属保健品范畴(网页21)。对于确诊的骨质疏松、类风湿性关节炎等疾病,仍需遵循正规医疗方案。

在追求骨骼健康的道路上,既要善用传统智慧的馈赠,更要建立科学的风险防范意识。当身体发出异常信号时,及时暂停使用并寻求专业医疗帮助,才是对自身健康真正的负责。记住:任何保健手段都应是医疗方案的补充,而非替代。