疼痛与炎症的日常挑战

日常生活中,关节肿痛、头痛、牙痛或运动损伤引发的炎症反应几乎无人能幸免。许多人面对这些症状时,第一反应是寻找“消炎药”,但并非所有炎症都需要抗生素。事实上,非抗生素类消炎药(如非甾体抗炎药、COX-2抑制剂等)因其快速缓解症状的能力,已成为家庭药箱的常备药物。这类药物的选择、使用禁忌及副作用管理却常被忽视。例如,一位孕妇因关节痛自行服用布洛芬后出现胃出血,或老年患者长期使用双氯芬酸导致肾功能异常——这些真实案例提醒我们,科学用药至关重要。

本文将深入解析非抗生素类消炎药的作用机制、适用场景及最新研究进展,并针对不同人群提供实用建议,帮助读者在安全的前提下有效管理炎症与疼痛。

一、非抗生素类消炎药的核心作用机制

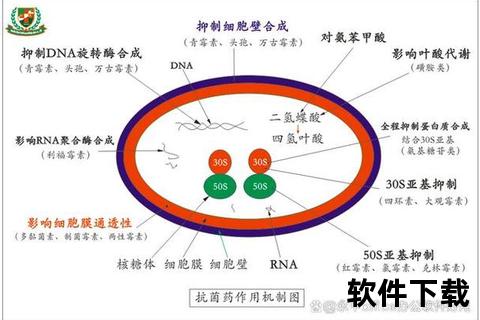

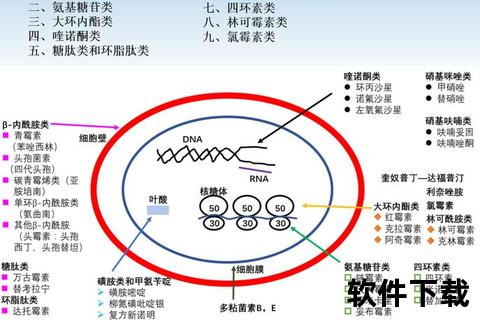

1. 炎症反应的“开关”:前列腺素与环氧化酶(COX)

炎症的本质是机体对损伤或感染的防御反应,但过度的炎症会导致疼痛和器官损伤。非抗生素类消炎药的核心作用靶点是环氧化酶(COX),该酶负责将花生四烯酸转化为前列腺素(PGs)——引发红肿、发热和疼痛的关键介质。

传统非甾体抗炎药(NSAIDs,如布洛芬、萘普生)同时抑制COX-1和COX-2,因此可能引发胃肠道损伤;而选择性COX-2抑制剂(如塞来昔布)则减少了对胃黏膜的副作用,但可能增加心血管风险。

2. 新型药物的突破:从靶向治疗到缓释技术

近年研究聚焦于精准抑制炎症介质:

二、临床应用:症状匹配与药物选择

1. 常见适应症与药物推荐

| 症状/疾病 | 推荐药物 | 注意事项 |

|-|-|-|

| 轻中度疼痛(头痛、牙痛) | 对乙酰氨基酚、布洛芬 | 避免长期使用;对乙酰氨基酚无抗炎作用 |

| 骨关节炎/类风湿关节炎 | 塞来昔布、美洛昔康 | 心血管高危人群慎用 |

| 急性肌肉拉伤 | 双氯芬酸凝胶、萘普生 | 局部用药优先,避免空腹口服 |

| 慢性炎症性疾病 | 生物制剂(如阿达木单抗) | 需定期监测感染风险 |

2. 副作用管理与预警信号

紧急就医信号:

三、特殊人群用药指南

1. 儿童与青少年

2. 孕妇与哺乳期女性

3. 老年人

四、未来趋势:个性化用药与技术创新

1. 基因检测指导用药

研究显示,CYP2C9基因多态性影响布洛芬代谢速度。携带CYP2C93突变基因者需降低剂量,避免药物蓄积。未来可通过基因检测定制个体化方案,减少副作用风险。

2. AI驱动的药物研发

人工智能加速新型消炎药开发,例如通过模拟分子结构筛选潜在COX-2抑制剂,缩短研发周期。

3. 肠道微生物调控

最新研究表明,肠道菌群失衡可能加剧炎症反应。补充益生菌或调节饮食结构(如增加膳食纤维)或成为辅助治疗手段。

五、行动建议:家庭健康管理清单

1. 家庭药箱配置:

2. 症状记录表:记录疼痛部位、持续时间及用药反应,就医时提供详细病史。

3. 紧急联络卡:标注过敏药物、基础疾病及用药禁忌,随身携带。

理性用药,守护健康

非抗生素类消炎药是缓解疼痛与炎症的利器,但其“双刃剑”特性要求我们科学权衡利弊。通过了解药物机制、严格遵循用药指南,并结合个体健康状况,我们不仅能有效控制症状,更能避免潜在风险。未来,随着精准医疗的普及,每个人都将获得更安全、更高效的治疗方案。

(字数:约2500字)

参考文献: