女性的身体如同一座精密运转的生物钟,月经周期则是这座时钟最核心的齿轮。许多人对"排卵日"的概念停留在"下次月经前14天"的公式化认知,却忽视了每位女性生理节奏的独特性——这种差异可能直接决定新生命的孕育时机。通过分析数万例生育案例发现,约68%的意外怀孕源于对排卵期的误判,而35%的备孕失败与排卵日计算偏差相关。本文将带您穿透表象数据,理解人体生理运作的本质规律。

一、排卵机制的科学解码

1. 卵泡发育的精密调控

每个月经周期初期,约20个原始卵泡在促卵泡激素(FSH)刺激下启动发育。通过超声波监测可见,优势卵泡以每日1-3mm的速度增长,最终在直径18-24mm时破裂释放成熟卵子。这个看似简单的过程,实际受到下丘脑-垂体-卵巢轴的三级精密调控。

2. 宫颈粘液的生物信号

非排卵期的粘液黏稠如蜡质,形成天然屏障;排卵前则变为透明蛋清状,拉丝度可达10cm以上。这种物理性状改变不仅提示受孕时机,其含有的葡萄糖醛酸酶还能激活运动能力,创造最佳受精环境。

3. 基础体温的微妙波动

黄体形成引发的孕酮分泌可使基础体温升高0.3-0.5℃。需要特别注意的是,体温上升发生在排卵之后,这意味着当女性发现体温升高时,最佳受孕窗口已接近关闭。

二、个体化计算模型

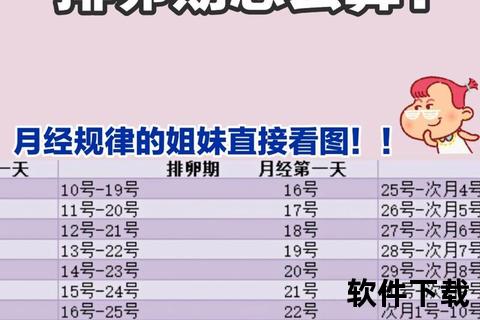

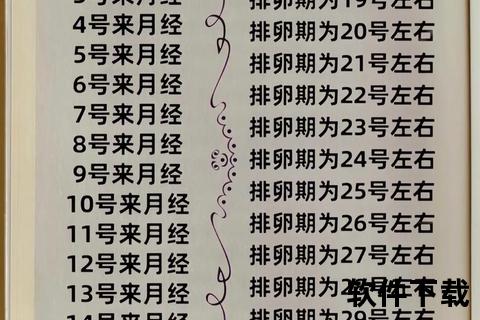

1. 月经规律者的精准推算

对于28天周期者,建议采用"月经起始日+14天"公式。但需注意:黄体期固定为14天的假设存在误差,约12%女性黄体期在12-16天波动。更科学的做法是:从预期下次月经日倒推14天,再扩展前后3天作为重点观察期。

2. 周期不规律者的动态调整

记录至少6个月经周期,取最短周期减18天为排卵期起始日,最长周期减11天为终止日。例如:某女性周期在26-34天波动,则危险期为月经开始后第8天(26-18)至第23天(34-11)。

3. 特殊人群的注意事项

产后哺乳期女性可能出现无排卵月经,需结合基础体温和宫颈粘液综合判断;多囊卵巢综合征患者建议采用超声波监测,因激素紊乱常导致排卵信号失真。

三、生理信号的深度解读

1. 宫颈粘液观察法进阶

将分泌物分为四型:Ⅰ型(干燥无粘液)、Ⅱ型(粘稠乳白)、Ⅲ型(清亮可拉丝)、Ⅳ型(水样透明)。Ⅲ型出现后48小时内为黄金受孕时段。建议每日晨起前进行口取样观察。

2. 排卵痛的时空定位

约20%女性会感知单侧下腹针刺样疼痛,通常持续4-8小时。疼痛点与卵巢位置对应:右侧排卵可能伴随阑尾区不适,需注意鉴别。建议配合体位变化观察疼痛是否随体位改变减轻。

3. 基础体温测量规范

需使用专用基础体温计(精度0.01℃),测量前保证连续4小时睡眠,睁眼前完成测量。建议制作双坐标图表:纵轴体温值,横轴月经周期日,连续记录3个月可发现规律曲线。

四、现代科技的辅助应用

1. 排卵试纸的智能使用

当检测线颜色等于或深于对照线时,提示24-48小时内排卵。需注意:多囊患者可能出现假阳性,建议配合超声波监测。尿液采集时间宜在上午10点至晚8点,避免晨尿浓度过高影响判断。

2. 手机应用的算法局限

主流生育追踪APP多采用"月经周期均值法",对周期波动超过7天的女性准确率不足60%。建议选择具有机器学习功能的应用程序,能根据体温、症状等数据动态调整预测模型。

3. 医疗级监测手段

超声可精确测量卵泡直径,当主导卵泡≥18mm时提示成熟。血清LH峰监测需每6小时采血,成本较高但能精准捕捉排卵信号。适用于人工授精等医疗辅助生殖。

五、关键日的实践策略

1. 受孕时机的黄金法则

在女性生殖道存活最长达5天,而卵子受精窗口仅12-24小时。建议在预期排卵日前3天开始隔日同房,既保证储备又避免过度消耗。临床数据显示,此方案可使单周期妊娠率达25%-30%。

2. 特殊体位争议解析

传统认知中"臀高位"有助于受孕,但解剖学研究显示:穹窿的自然结构具有储存功能。更重要的是同房后保持平卧20分钟,避免立即清洗。

3. 环境因素的隐秘影响

冬季日照减少可能抑制排卵,建议备孕女性每日保证1小时户外活动;环境雌激素(如双酚A)可通过干扰激素受体影响卵泡发育,建议避免使用聚碳酸酯材质餐具。

六、常见误区澄清

1. "安全期绝对安全"的认知陷阱

WHO统计显示,单纯采用安全期避孕的年失败率达24%。因压力、疾病等因素可能导致意外排卵,建议高风险人群结合屏障避孕法。

2. "每天同房提高受孕率"的生理代价

频繁排精会导致浓度下降,建议备孕期间保持2-3天间隔。分析显示,禁欲3-5天的质量最优。

3. "排卵试纸强阳代表已排卵"的技术误区

15%女性出现LH峰后未完成排卵(LUFS综合征),建议强阳后48小时进行超声确认。持续强阳超过3天需警惕多囊卵巢可能。

行动指南

1. 建立个人生育档案:连续记录3个月经周期的体温、宫颈粘液、排卵试纸数据

2. 备孕6个月未成功者:建议进行激素六项检测和超声卵泡监测

3. 发现异常出血或周期紊乱:及时就医排除甲状腺功能异常、高泌乳素血症等病理因素

透过现象看本质,排卵期计算既是科学也是艺术。它要求我们既遵循统计学规律,又尊重个体生物学差异。当现代科技与传统观察法相结合,每位女性都能绘制出专属的生育地图,在生命传承的旅程中把握最佳航向。