月经是女性健康的重要“晴雨表”,其规律性和稳定性反映了内分泌系统与生殖器官的协调运作。不少女性在育龄期会经历月经量时多时少的情况,这不仅影响生活质量,还可能隐藏健康隐患。本文将从科学角度解析这一现象的诱因,并提供切实可行的调理建议,帮助女性更好地管理月经健康。

一、月经量不稳定的表现与潜在风险

正常情况下,月经周期为21-35天,经期持续2-7天,总出血量约50-80毫升(相当于湿透3-6片卫生巾)。若经量波动显著(如某次仅20毫升,下次超过80毫升),或经期时长忽长忽短,即属于月经量不稳定的范畴。

典型表现包括:

若长期忽视,可能发展为闭经、贫血或生育障碍,甚至与子宫肌瘤、多囊卵巢综合征等疾病相关。

二、六大常见诱因:从生活习惯到疾病隐患

1. 生活方式紊乱:生物钟与代谢的双重打击

长期熬夜、饮食不规律或过度节食会扰乱下丘脑-垂体-卵巢轴功能,导致激素分泌失衡。例如,夜间光照抑制褪黑素分泌,间接干扰雌激素水平,影响子宫内膜正常增生。高糖、高脂饮食可能诱发胰岛素抵抗,加剧激素紊乱。

2. 心理压力:看不见的“内分泌杀手”

慢性压力促使皮质醇持续升高,抑制促性腺激素释放,引发排卵障碍。临床统计显示,约30%的月经不调患者存在焦虑或抑郁倾向。情绪波动还会通过交感神经影响子宫收缩,导致经血滞留或突发性出血。

3. 内分泌疾病:多囊卵巢综合征与甲状腺异常

4. 生殖系统器质性疾病

5. 中医视角:体质失衡的深层影响

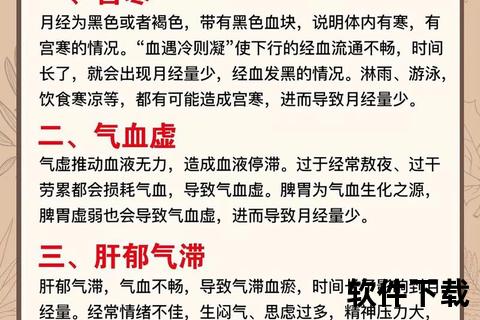

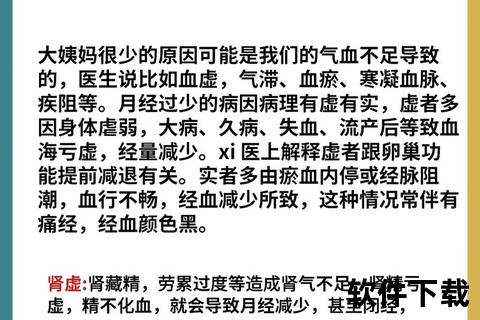

中医将月经不稳定归因于气血失调,常见证型包括:

6. 特殊人群风险:青春期与围绝经期

三、诊断与就医信号:何时需要专业干预?

自我评估工具

记录3个月经周期的以下数据:

若连续出现异常,建议就医。

医学检查项目

紧急就医信号:

四、综合调理方案:从日常习惯到中西医结合

1. 生活方式调整:重建生物节律

2. 饮食优化:营养修复计划

3. 中医辨证施治

4. 西医治疗路径

五、预防与长期管理策略

1. 建立健康档案:定期监测BMI、血压及激素水平;

2. 环境毒素规避:减少塑料制品使用(双酚A干扰内分泌);

3. 疫苗接种:HPV疫苗预防宫颈病变引发的异常出血。

主动管理,守护周期健康

月经的规律性不仅是生殖功能的体现,更是全身健康的镜像。通过科学认知诱因、及时干预调理,多数月经不调问题可得到有效改善。建议女性每年进行一次妇科检查,并将月经记录纳入日常健康管理,真正做到“防病于未然”。

参考资料: