维生素C是人体维持免疫功能和胶原蛋白合成的必需营养素,而当疾病或特殊状态导致口服途径无法满足需求时,静脉注射成为关键选择。这种看似普通的补充方式,却隐藏着精准的医疗逻辑和复杂的风险控制机制。以下是关于维生素C注射液临床应用及安全性的系统性解析:

一、核心应用场景:精准治疗的医学逻辑

1. 坏血病与急症救治

维生素C注射液是坏血病的直接治疗方案,表现为牙龈出血、伤口愈合延迟时,每日1-4g剂量可快速逆转症状。在克山病引发心源性休克的紧急情况下,首剂5-10g静脉注射能显著改善心肌代谢。

2. 慢性疾病的代谢干预

长期血液透析患者因维生素C流失,需定期补充;胃肠道切除术后患者因吸收障碍,依赖注射维持血液浓度。研究显示,烧伤或创伤患者每日补充200-400mg可缩短愈合周期。

3. 解毒与辅助治疗

对于慢性铁中毒,维生素C促进铁与去铁胺的螯合,加速排泄效率。在肿瘤化疗期间,部分方案采用高剂量(50-80g/d)以减轻氧化应激损伤,但需严格监测肾功能。

二、安全性风险:从分子特性到临床实践的警示

1. 剂量依赖型不良反应

2. 特殊人群的禁忌证

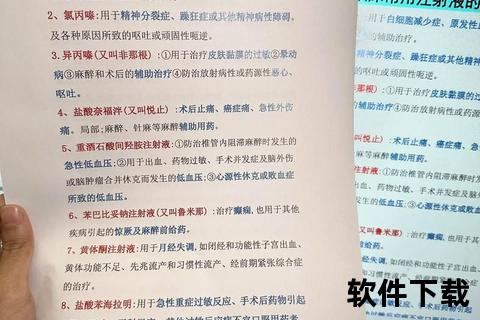

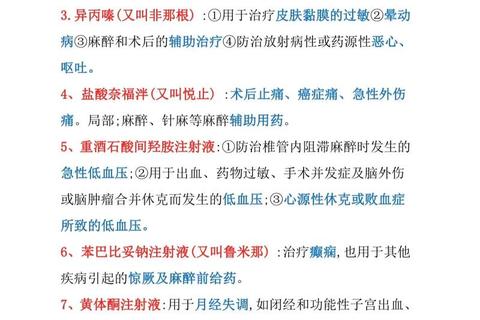

3. 药物相互作用的“隐形陷阱”

三、临床决策的关键考量点

1. 剂量计算的三维模型

基础治疗通常按体重0.5-1g/kg,最大单次剂量不超过10g。例如70kg成人每日极量为70g,需分次缓慢输注(0.5g/min)。

2. 输注方式的科学选择

肌肉注射仅适用于小剂量(≤250mg),大剂量必须用5%葡萄糖稀释至浓度≤200mg/ml,避免局部坏死。

3. 监测指标的动态管理

治疗期间需每72小时检测尿草酸盐(阈值<45mg/24h)、血清铁蛋白(控制<500ng/ml),并定期评估肾功能。

四、公众认知误区与科学应对

1. 疗效夸大与适应症混淆

维生素C对感冒预防无效(RR=0.97),对癌症治疗缺乏Ⅰ级证据。紫癜辅助治疗需联合糖皮质激素才能显效。

2. 家庭护理的“三要三不要”

3. 特殊人群的个体化方案

五、未来发展方向与患者教育

随着缓释制剂和纳米包裹技术的突破,维生素C注射液的稳定性提升(降解率降低40%),但核心仍在于医患协同:医生需严格掌握适应症,患者应理解“营养补充≠疾病治愈”。当出现血尿、持续头痛或呼吸困难时,需立即停药并检测肾功能与过敏原。

维生素C注射液的合理应用,体现了现代医学对微量营养素从“粗放补充”到“精准调控”的认知跃迁。在享受其治疗效益的需以科学态度审视每一支注射剂背后的风险与责任。