月经是女性健康的“晴雨表”,其颜色、质地和周期的细微变化都可能反映身体的潜在信号。许多女性在卫生巾上发现暗红色或紫黑色的血块时,难免心生疑虑——这是宫寒的警示?是疾病的征兆?还是正常的生理现象?这些凝结的血液背后,隐藏着复杂的生理机制和健康密码。

一、揭开血块的生理面纱:自然现象还是异常信号?

月经血块本质上是未完全溶解的凝固血液。正常情况下,子宫内膜释放的纤维蛋白溶酶会阻止经血凝固,但当出血量超过酶解能力时,部分血液会形成直径小于5元的暗红色凝块。这种现象在久坐后突然站立、经期前两日出血高峰时尤为常见,通常无需过度担忧。

值得警惕的异常血块具有三个特征:① 体积大于鸡蛋且频繁出现;② 伴随灰白色黏膜组织或异常气味;③ 与剧烈腹痛、头晕乏力等症状并存。这类血块往往提示病理改变,需及时就医排查。

二、四大成因深度解析:从生活习惯到疾病隐患

1. 经量过载:纤维蛋白溶酶的“超负荷运转”

当每小时需更换卫生巾、单日经血量超80ml时(约浸透8片标准卫生巾),纤溶系统无法及时分解所有纤维蛋白,形成“猪肝样”血块。这种情况常见于青春期初潮和围绝经期女性,因激素波动导致子宫内膜异常增厚。

2. 久坐不动:盆腔血液循环的“减速带”

持续3小时以上保持坐姿会使经血在宫腔滞留,形成团状凝血块。办公室女性经期常出现“久坐后血块涌出”现象,建议每45分钟起身进行5分钟骨盆摇摆运动,促进经血顺畅排出。

3. 宫寒体质:中医视角的“冰封”循环

中医理论中,寒凝气滞会导致经血瘀阻。这类女性常伴手脚冰凉、经期腹泻、血块呈紫黑色等特点。临床观察发现,长期饮用冷饮、冬季衣着单薄者更易出现此类血块,可通过艾灸关元穴(脐下三寸)配合当归生姜羊肉汤调理。

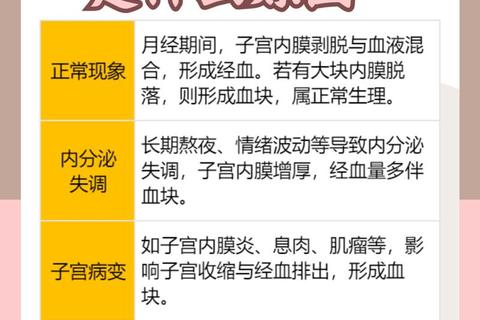

4. 器质性疾病:子宫发出的“红色警报”

三、精准识别与科学应对策略

▶ 居家自测三步法

1. 颜色诊断:正常血块为酒红色,异常血块呈沥青黑或混有黄绿色分泌物

2. 症状关联:记录血块出现时段与腹痛、腰酸症状的关联性

3. 周期比对:对比近3个月经周期出血量(可用月经杯量化测量)

▶ 就医黄金时间窗

建议在月经第3-5天进行超声检查,此时子宫内膜最薄,可清晰辨别肌瘤、息肉等病变。若出现突发性大血块伴面色苍白,应立即急诊排查流产或黄体破裂。

▶ 阶梯式干预方案

四、特殊人群防护要点

月经血块如同身体发出的“健康简讯”,既不必风声鹤唳,也不能掉以轻心。掌握“观察颜色体积—分析伴随症状—及时医学检查”的决策链,配合个性化调理方案,每位女性都能建立起守护生殖健康的智慧屏障。当血块成为读懂身体的密码,月经周期便不再是烦恼的源泉,而是生命律动的独特韵律。