月经周期和经量的变化是女性生殖健康的“晴雨表”,当经期不足2天或总出血量少于20毫升时,便属于月经过少范畴。这不仅可能引发面色萎黄、腰膝酸软等不适,长期未干预还可能发展为闭经甚至影响生育能力。中医通过“整体观”和“辨证论治”原则,为这类问题提供了从根源调理的解决方案。

一、病理特征与诊断要点

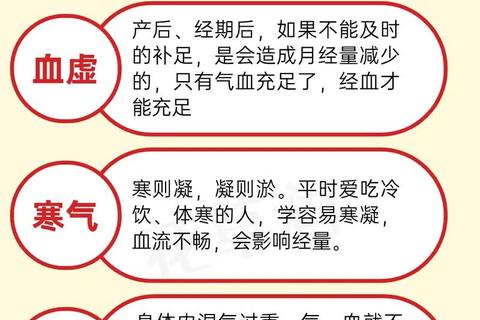

月经量少被定义为周期正常但经量较既往减少50%以上,或点滴即净,常伴随经色异常(如淡红、暗紫)、质地改变(清稀或黏稠带血块)及小腹坠胀等症状。现代医学认为这与卵巢功能衰退、子宫内膜损伤或内分泌紊乱有关,而中医则将其归因于“冲任失调”,具体分为虚实两类:

需警惕的是,若伴有非经期出血、剧烈腹痛或体重骤变,应及时排查子宫肌瘤、内膜结核等器质性疾病。

二、中医辨证调理方案

(一)虚证调理

1. 气血双补法

2. 肾精滋养法

(二)实证调理

1. 活血通络法

2. 化痰祛湿法

三、饮食调节黄金法则

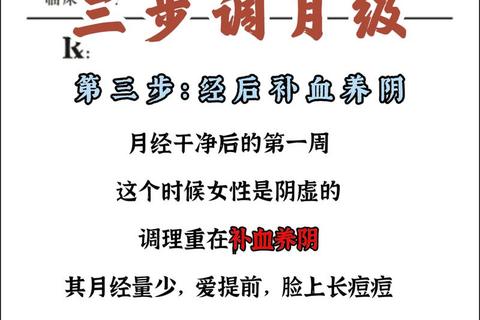

(一)周期分阶段进补

(二)体质定制食谱

四、生活方式干预要点

1. 子午觉法则:保证23点前入睡,午间闭目养神15分钟恢复肝血

2. 情绪管理:每日练习“嘘字诀”呼吸法(深吸气6秒,发“嘘”音缓吐气)疏解肝郁

3. 寒湿防护:月经前三天贴暖宫贴(神阙、命门穴),忌穿露脐装

五、预警信号与就医指南

出现以下情况需立即就诊:

1. 突然闭经超过3个月

2. 经血中出现烂肉样组织

3. 合并严重贫血(血红蛋白<90g/L)

4. 备孕1年未孕伴月经紊乱

临床检查建议优先选择性激素六项(月经第2-3天检测)和盆腔三维超声,40岁以上女性建议加查抗苗勒管激素。

月经调理是系统工程,需要3个月经周期以上的持续干预。建议建立《月经健康日记》,记录基础体温、经色质地、情绪波动等指标,复诊时提供完整数据有助于医生精准调方。记住:规律的月经不仅关乎生育能力,更是全身机能协调的重要标志,早干预才能筑牢健康根基。