新生儿皮肤泛黄、眼白发黄,新手爸妈的第一反应往往是手足无措。这个看似普遍的现象背后,既可能是正常的生理过程,也可能暗藏健康隐患。科学认识黄疸,掌握正确的应对方法,才能守护宝宝健康成长。

一、认识新生儿黄疸的"两面性"

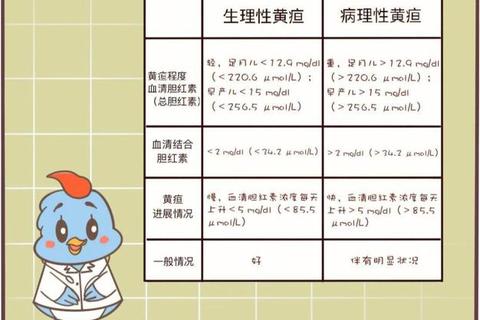

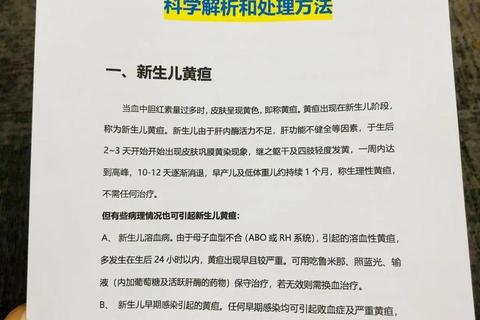

生理性黄疸通常在出生后2-3天出现,呈现面部及胸部浅黄色,宝宝吃奶、睡眠正常,胆红素水平足月儿不超过220.6μmol/L(12.9mg/dL),早产儿不超过256μmol/L(15mg/dL),多数在2周内自然消退。这类黄疸如同新生儿呼吸频率稍快一样,是发育过程中的正常现象。

病理性黄疸却如同警报:可能在24小时内急速显现,皮肤呈现金黄色甚至橙黄色,伴随拒奶、嗜睡、发热等症状。胆红素若突破342μmol/L(20mg/dL),可能引发核黄疸,造成不可逆的脑损伤。溶血性疾病(如ABO血型不合)、胆道闭锁、感染等是常见诱因。

二、科学处理三步走

(一)居家观察与初步判断

1. 目测法:在自然光线下观察皮肤黄染范围

2. 行为观察:记录每日哺乳次数(8-12次为佳)、尿布更换量(≥6次/日),警惕大便发白或尿液深黄

3. 阳光疗法:选择上午9点前或下午4点后,裸露背部及四肢,遮挡眼睛及生殖器,每次15-20分钟,通过蓝光效应促进胆红素分解

(二)医疗干预的关键节点

当出现以下情况需立即就医:

医疗团队可能采取:

1. 蓝光治疗:将新生儿置于波长425-475nm的蓝光箱,使脂溶性胆红素转化为水溶性异构体,通过尿液排出。治疗期间需佩戴眼罩、监测体温

2. 换血疗法:当胆红素>513μmol/L(30mg/dL)或出现神经系统症状时,通过置换血液快速降低胆红素浓度

3. 药物辅助:苯激活肝酶活性,静脉免疫球蛋白阻断溶血过程,需严格遵医嘱使用

(三)母乳喂养的特殊管理

约1%的母乳性黄疸因母乳中β-葡萄糖醛酸苷酶影响胆红素代谢所致。建议:

三、家庭护理的黄金法则

1. 喂养策略:按需喂养而非定时,保证每2-3小时哺乳一次。哺乳时注意含乳姿势,避免无效吸吮

2. 排便监测:胎便含40-100mg胆红素,延迟排出会使胆红素重吸收。出生后24小时内应排出首次胎便

3. 皮肤护理:每日温水擦浴保持毛孔通畅,穿戴纯棉衣物减少摩擦,特别注意脐部消毒(75%酒精环形消毒)

4. 环境控制:维持室温24-26℃,避免低体温影响胆红素与白蛋白结合

四、预防优于治疗

当宝宝的小脸泛起"金色",请记住:黄疸不是洪水猛兽,但也不能掉以轻心。掌握"观察-护理-就医"的应对链条,既能避免过度医疗,又能守住安全底线。每个新生命都值得用科学和耐心护航,这份指南愿成为您育儿路上的"护身符"。