作为一种广泛应用于临床的β-内酰胺类抗生素,阿莫西林因其广谱抗菌活性和安全性,成为家庭药箱中的常备药物。许多人对它的作用原理、适用场景及注意事项仍存在认知偏差。本文将从科学角度解析其核心组分与抗菌机制,并结合最新临床研究,提供实用用药指导。

一、关键组分与作用原理

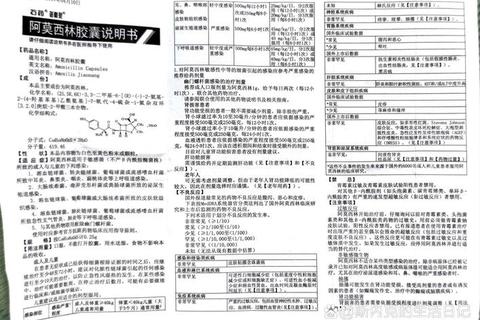

阿莫西林的核心化学结构为6-氨基青霉烷酸,其β-内酰胺环是发挥抗菌作用的关键。该结构通过靶向细菌细胞壁的肽聚糖合成酶(青霉素结合蛋白,PBPs),抑制细胞壁的交叉联结,导致细菌因渗透压失衡而裂解。与同类药物相比,阿莫西林在胃酸中更稳定,口服生物利用度高达90%,且能穿透血脑屏障和胎盘,适用于多组织感染。

药代动力学特点:

二、抗菌机制的科学解析

阿莫西林对革兰氏阳性菌(如肺炎链球菌)和阴性菌(如大肠杆菌)均有效,但对产β-内酰胺酶的菌株无效。其作用可分为三个阶段:

1. 靶点结合:与细菌PBPs的活性位点特异性结合,阻止肽聚糖链延伸。

2. 细胞壁缺损:新生细菌因无法形成完整细胞壁,在渗透压作用下膨胀破裂。

3. 自溶激活:触发细菌自溶酶释放,加速菌体溶解。

耐药性现状:

全球范围内,幽门螺杆菌对克拉霉素的耐药率已超过30%,而阿莫西林因其独特作用机制,耐药率仍低于5%。但需警惕部分菌株通过基因突变(如ftsI基因变异)降低PBPs亲和力,导致治疗失败。

三、临床应用新进展与精准用药

1. 经典适应症扩展

2. 精准治疗策略

3. 特殊人群注意事项

四、用药安全与不良反应管理

1. 常见不良反应

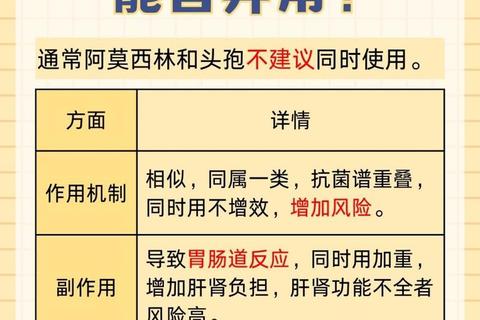

2. 药物相互作用警示

五、公众用药行动指南

1. 正确识别适用症状:

2. 居家应急处理:

3. 耐药性预防:

阿莫西林的合理应用需建立在准确诊断与个体化方案基础上。普通公众应避免将其视为“万能消炎药”,而医疗从业者则需关注耐药监测与联合用药策略。通过医患协同,方能最大限度发挥其疗效,延缓耐药危机。