月经是女性健康的“晴雨表”,其周期、经量、色泽的变化往往预示着体内气血运行与脏腑功能的平衡状态。当月经周期提前7天以上或延后10余天,经血量骤增或点滴即净,伴随腹痛、头晕、乏力等症状时,可能已出现月经不调。据临床统计,超过80%的女性一生中至少经历过一次月经紊乱。面对这类困扰,如何科学选择中药或西药,成为许多患者迫切关注的问题。

一、月经不调的“信号灯”:症状识别与病因解析

月经不调的核心表现为“周期紊乱”与“经量异常”。根据中医理论,其根源常与肝郁、血瘀、气血不足等证型相关。例如:

现代医学则从内分泌角度解释,认为卵巢功能异常(如多囊卵巢综合征)、甲状腺疾病、子宫内膜病变等均可引发月经紊乱。值得注意的是,长期压力、节食减肥或过度运动也可能通过影响下丘脑-垂体-卵巢轴导致月经失调。

二、中药调理:辨证施治的个性化方案

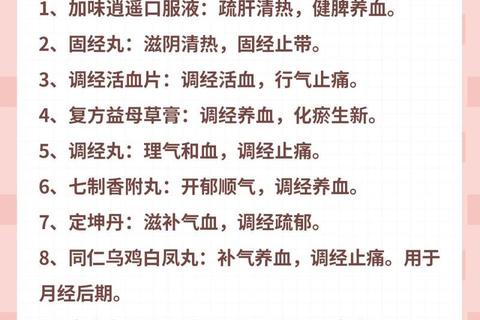

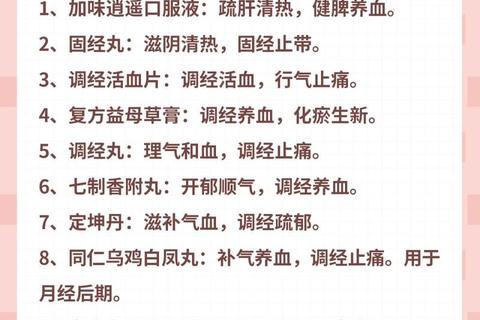

中医治疗强调“同病异治”,需根据具体证型选择药物(表1)。

| 证型 | 典型症状 | 常用中成药 | 联合用药方案 |

|--|--|--|-|

| 肝郁气滞 | 经前乳胀、情绪波动 | 逍遥丸、七制香附丸 | 逍遥丸+益母草膏+维生素B族 |

| 气血两虚 | 经色淡红、乏力头晕 | 乌鸡白凤丸、八珍益母丸 | 归脾丸+驴胶补血颗粒 |

| 血瘀阻滞 | 经血暗紫、痛经有血块 | 少腹逐瘀丸、血府逐瘀丸 | 生化丸+逍遥丸 |

数据来源:临床用药指南与中医诊疗方案

中药治疗的优势在于整体调理,例如当归补血活血、白芍柔肝止痛,但需持续用药2-3个月经周期才能显效。需特别注意:孕妇及哺乳期女性应避免使用活血化瘀类药物(如益母草),糖尿病患者慎用含糖膏方(如阿胶补血膏)。

三、西药干预:快速调节内分泌的“靶向武器”

西医治疗以激素类药物为主,通过外源性补充或抑制性调节恢复月经周期:

1. 短效避孕药(如屈螺酮炔雌醇片):通过抑制排卵调节周期,适用于无生育需求的多囊卵巢患者;

2. 黄体酮制剂(如地屈孕酮):补充孕激素,治疗黄体功能不足引起的经期延长;

3. 促排卵药物(如来曲唑):针对排卵障碍导致的月经稀发。

激素类药物起效快,但可能引发胀痛、情绪波动等副作用,长期使用需监测肝肾功能。对于疑似器质性病变(如子宫肌瘤、子宫内膜异位症),需结合超声检查明确诊断,必要时进行宫腔镜手术。

四、中西医结合:优化治疗的“黄金组合”

临床实践显示,中西药联用可发挥协同效应。例如:

特殊人群需谨慎用药:青少年首选中药调理减少激素干扰;围绝经期女性避免长期使用雌激素,以防乳腺癌风险。

五、生活调理:巩固疗效的三大支柱

1. 饮食管理:气血虚者多食红枣、桂圆;血瘀体质增加生姜、山楂;避免经期食用冰淇淋、辛辣食物。

2. 运动调节:瑜伽、太极拳等温和运动可改善盆腔血液循环,但避免经期剧烈运动。

3. 情绪干预:每日冥想10分钟或按压太冲穴,有助于疏解肝郁气滞。

六、何时必须就医?这些“红灯信号”别忽视

若出现以下情况,需立即就诊:

✅ 经期持续超过10天或单次出血量浸透卫生巾每小时1片;

✅ 非经期出血或绝经后再次出血;

✅ 剧烈腹痛伴随发热、恶心呕吐。

月经不调的治疗需“量体裁衣”,中药注重体质调理,西药擅长快速纠偏,二者结合往往事半功倍。无论选择何种方案,定期复查与生活方式调整都是维持疗效的关键。建议患者建立月经日记,记录周期、经量及伴随症状,为医生提供精准诊疗依据。