在健康意识日益提升的今天,保健品已成为许多人日常生活的选择。市场上产品良莠不齐,虚假宣传、质量隐患等问题频发,消费者常陷入“想买却不敢买”的困境。如何科学选购保健品?如何从源头把控质量?本文从普通消费者的核心需求出发,结合行业规范与科学依据,提供一份实用指南。

一、选购前的自我评估:明确需求,避免盲从

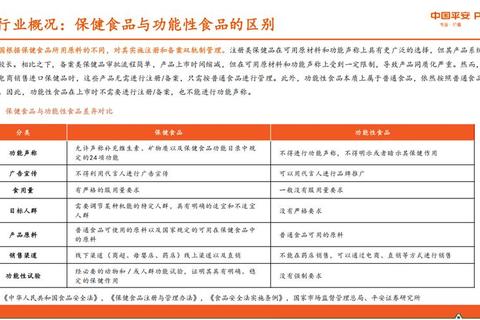

1. 区分保健食品与药品

保健食品的本质是食品,仅能调节特定生理功能,不能替代药物治疗疾病。例如,声称“降血糖”的保健食品仅能辅助调节,糖尿病患者仍需遵医嘱用药。

2. 特殊人群需谨慎

孕妇、哺乳期女性:避免含激素或活血成分的产品,如当归、红花等。

慢性病患者:需与医生确认是否与药物冲突,如辅酶Q10可能增强抗凝血药效果。

儿童青少年:优先通过饮食补充营养,必要时选择标注“儿童适用”且无添加剂的产品。

二、科学选购五要素:从标签到渠道全面把关

1. 认准“蓝帽子”标识

正规保健食品包装需有天蓝色“小蓝帽”标志,并标注批准文号(如“国食健字G”代表国产,“J”代表进口)。消费者可通过国家市场监管总局官网查询备案信息。

2. 功能声称需合规

目前国家允许的保健功能仅27种,如增强免疫力、辅助降血脂等。若产品宣称“治疗糖尿病”“抗癌”等疗效,均属虚假宣传。

3. 查看成分与剂量

营养素补充剂:需标注每日摄入量,避免过量。例如维生素A每日上限为3000μg,过量可能中毒。

功能类产品:关注核心成分含量,如辅酶Q10需达30mg/日以上才可能有效。

4. 选择正规购买渠道

优先在药店、品牌旗舰店或大型商超购买,避免通过会销、电话推销等非正规途径。网购时核实店铺资质,留存交易记录。

5. 警惕“免费陷阱”

以赠送礼品、免费旅游为噱头的销售活动,常伴随夸大宣传。老年人尤其需警惕“亲情营销”和“专家讲座”等套路。

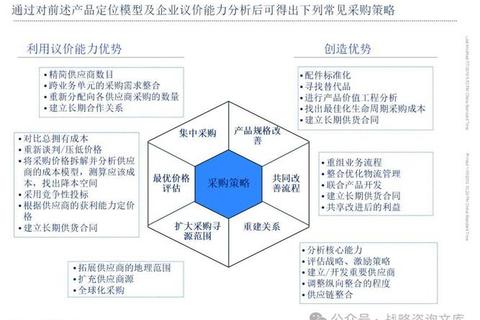

三、供应商优选策略:企业视角的质量把控

对健康行业从业者而言,选择合规供应商是保障产品质量的关键:

1. 资质审核

生产许可:供应商需具备GMP(良好生产规范)认证,确保生产环境与流程符合国际标准。

检测报告:要求提供第三方机构出具的原料与成品检测报告,重点关注重金属、微生物等安全指标。

2. 供应链透明度

优先选择能提供原料溯源信息的企业。例如,鱼油产品需标明原料鱼种、产地及EPA/DHA含量。

3. 合作模式评估

OEM代工:考察供应商的研发能力,如是否具备定制配方、工艺优化的技术团队。

长期合作:通过样品测试、小批量订单验证稳定性,再逐步扩大合作。

4. 动态风险管理

建立供应商绩效评估体系,定期考核交货准时率、质量合格率等指标,及时淘汰不合格供应商。

四、常见消费陷阱与应对建议

1. 虚假宣传识别

警惕“快速见效”承诺:如“7天瘦10斤”可能添加违禁药物。

科学看待“天然”标签:天然成分≠安全,如某些草药可能引发肝肾损伤。

2. 维权途径

保留购物凭证、产品包装等证据,若发现质量问题或虚假宣传,可拨打12315投诉,或通过国家市场监管总局官网举报。

五、未来趋势与消费者行动建议

随着行业监管趋严,2025年中国保健品市场规模预计超3600亿元,头部品牌集中度将提升。消费者应:

1. 持续学习:关注国家发布的《允许保健食品声称的保健功能目录》。

2. 理性消费:优先通过均衡饮食满足营养需求,必要时再选择针对性补充。

3. 参与监督:积极举报违规产品,推动行业净化。

保健品的科学选择,是健康管理的重要一环。无论是个人消费者还是行业从业者,都需以严谨态度对待每一个环节。唯有供需双方共同坚守质量底线,才能构建值得信赖的健康消费环境。