胃肠健康与生活质量息息相关,当腹胀、反酸、食欲不振等症状反复出现时,背后可能隐藏着复杂的胃肠动力失调问题。

一、胃肠动力失调的常见症状与危害

胃肠动力是食物消化吸收的关键驱动力,动力异常可表现为餐后饱胀(90%患者主诉)、早饱感(进食少量即产生饱腹感)、频繁嗳气(胃内气体上逆)以及上腹部烧灼样疼痛等。这类症状在功能性消化不良患者中尤为突出,我国消化科门诊数据显示,超过50%的患者因上述问题就诊。若未及时干预,可能发展为慢性胃炎、肠易激综合征等。

特殊人群的差异性表现

老年人:常伴随舌苔厚腻、食欲下降,胃肠蠕动能力随年龄增长减弱,症状易被误认为“衰老常态”。

情绪敏感者:焦虑、压力可能通过“脑-肠轴”加重胃肠动力紊乱,形成腹胀与情绪低落的恶性循环。

术后患者:胆道或胃肠道手术后,约30%患者因消化酶分泌不足合并动力障碍,出现顽固性腹胀。

二、枳术宽中胶囊的胃肠动力调节机制

1. 多靶点增强胃肠蠕动

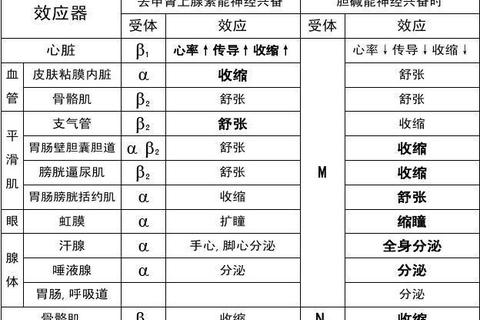

枳术宽中胶囊中的枳实成分能直接兴奋胃肠道平滑肌细胞,促进胃排空速度提升20%-35%,尤其对阿托品(抑制胃肠蠕动药物)诱导的胃动力低下有显著逆转作用。其机制与调节钙离子通道活性、增加胆碱能神经递质释放相关。

2. 黏膜保护与消化环境优化

白术与山楂的组合形成物理性黏膜保护层,减少胃酸侵蚀,同时提升胃蛋白酶活性达1.5倍,促进食物分解。临床试验显示,联合兰索拉唑(抑酸药)治疗反流性食管炎时,烧心症状缓解时间缩短40%。

3. 神经-内分泌双向调节

柴胡成分通过调节血清胃泌素水平,平衡胃酸分泌与胃肠收缩节律。动物实验证实,该药物可降低内脏高敏感状态,缓解焦虑诱发的胃肠痉挛。

4. 代谢产物协同作用

山楂中的有机酸成分(如枸橼酸)能促进胆汁分泌,加速脂类物质乳化,与枳实的促动力作用形成“化学-物理”双重消化支持。

三、临床应用场景与循证证据

1. 功能性消化不良的核心用药

两项覆盖全国的多中心研究(2013-2023年)证实,连续服用2周后,患者餐后饱胀改善率87.6%,反酸频率降低63%,疗效显著优于安慰剂组。2024年该药物被写入《亚洲功能性消化不良共识》,成为首个进入国际指南的消化类中成药。

2. 慢性胃炎的联合治疗方案

与质子泵抑制剂联用时,可缩短黏膜修复时间,研究显示治疗8周后胃镜复查黏膜愈合率提升至94.3%。对伴有抑郁状态的患者,焦虑量表评分平均下降35%。

3. 特殊场景的灵活应用

儿童厌食症:新加坡注册临床数据显示,7-12岁患儿治疗4周后进食量增加40%。

老年便秘:通过增强结肠集团运动,改善排便困难,且不影响电解质平衡。

四、科学用药指导与注意事项

1. 精准用药方案

标准剂量:每次3粒(0.43g/粒),每日3次,饭后温水送服(减少胃部刺激)。

疗程控制:功能性消化不良建议2周基础疗程,慢性胃炎需延长至4-8周。

2. 特殊人群警示

孕妇:尚无安全性数据,妊娠期禁用。

过敏体质:含柴胡成分,首次服用需观察皮疹、呼吸困难等反应。

慢性病患者:糖尿病患者需监测血糖(山楂可能影响糖代谢)。

3. 药物相互作用管理

与抗凝药(如华法林)同服可能增加出血风险。

抑酸药(奥美拉唑等)建议间隔1小时服用,避免影响药物吸收。

五、生活方式协同干预策略

1. 饮食黄金法则

腹胀明显期:采用“低FODMAP饮食”,避免洋葱、豆类等产气食物。

恢复期:增加发酵食品(酸奶、纳豆),补充益生菌。

2. 行为干预技巧

餐后30分钟进行“顺时针腹部按摩”(沿结肠走向),每日2次。

建立“15分钟餐后站立”习惯,利用重力促进胃排空。

3. 就医预警信号

出现持续性体重下降(每月>2kg)、呕血或黑便、夜间痛醒等症状,需立即进行胃镜排查。

胃肠动力调节是一场需要药物、饮食、行为共同参与的持久战。枳术宽中胶囊通过多机制作用为胃肠健康提供支持,但需在医生指导下结合个体化方案使用。记住:症状缓解后仍需维持2周巩固治疗,防止复发。