新生儿的身高发育是衡量其健康状况的重要指标,也是父母最关注的问题之一。许多家庭因缺乏科学的评估标准,容易陷入过度焦虑或忽视潜在问题的误区。本文将结合权威指南与临床实践,为家长提供一份系统性的评估与成长指导方案。

一、新生儿身高发育的科学标准

1. 生长曲线与百分位数解读

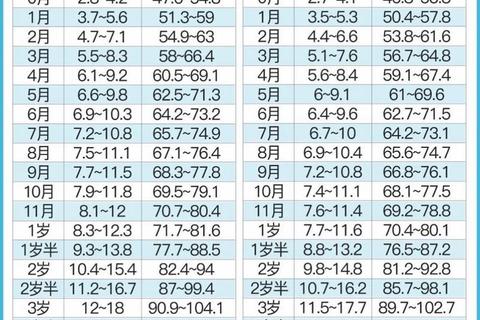

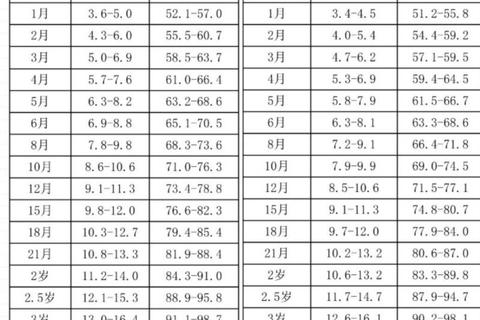

新生儿的身高发育需参考国家卫健委发布的《7岁以下儿童生长标准》及世界卫生组织(WHO)的生长曲线图。以足月新生儿为例,出生时平均身长为50厘米(男婴)和49.5厘米(女婴),出生后前3个月每月增长约3.5-4厘米,4-6个月增速减缓至2-2.5厘米/月。

评估时需关注“百分位数”(P值),即同龄儿童中的相对位置。例如,若4岁女童身高为105厘米(P50-P75),说明其身高处于中等水平;若低于P3或高于P97,则需警惕生长异常。

2. 早产儿的特殊评估标准

早产儿需使用Fenton生长曲线至纠正胎龄40周,之后转为WHO标准。若出生时身长低于同胎龄第10百分位,可能提示胎儿生长受限(FGR),需结合胎盘功能、母体健康等综合判断。

二、家庭自测与科学监测方法

1. 正确测量身高与体重

建议每月固定时间测量,避免因进食、运动等因素干扰结果。

2. 绘制生长曲线图

通过手机应用(如“成长记录Growth”)或打印标准图表,定期记录数据。若曲线连续2个月跨越两条百分位线(如从P50骤降至P10),需及时就医排查病因。

三、影响身高发育的核心因素

1. 遗传与生理基础

父母身高对子女的遗传贡献率约60%-70%,但后天干预仍可改善10厘米左右的差距。计算公式:男孩遗传身高=(父身高+母身高+13)÷2±5;女孩遗传身高=(父身高+母身高-13)÷2±5。

2. 营养与代谢调控

3. 睡眠与生长激素分泌

生长激素在深度睡眠时分泌,新生儿需每日睡眠16-20小时,1岁后降至12-14小时。晚上9点至凌晨1点、早晨6点前后是分泌高峰期,建议20:30前入睡。

4. 疾病与异常状态

慢性病(如先天性心脏病)、内分泌疾病(如甲状腺功能减退)、反复感染等均会抑制生长。若身高增长速率<7厘米/年(3岁前)或<5厘米/年(青春期前),需排查病理因素。

四、常见误区与科学干预策略

1. 误区纠正

2. 分阶段干预方案

五、何时需就医?

出现以下情况时,建议尽早就诊儿科内分泌专科:

1. 身高持续低于P3或高于P97;

2. 年增长速率低于同龄标准;

3. 伴随发育异常(如性早熟、智力落后);

4. 家族中有遗传代谢病史。

新生儿的身高发育是遗传与环境共同作用的结果。家长需以科学监测为基础,避免焦虑或盲目干预。通过均衡营养、规律作息、适度运动及定期体检,大多数儿童可达到遗传潜能范围内的理想身高。记住,健康的身心状态远比单一指标更重要。