在医疗健康领域,用药安全是关乎生命的关键课题。据统计,全球每年因不合理用药导致的健康损害事件中,近半数可通过正确用药知识避免。本文基于世界卫生组织(WHO)及多国权威机构发布的指南,系统梳理安全用药的核心原则与实践要点,帮助公众建立科学用药观念。

一、安全用药的三大基本原则

1. 风险最小化原则

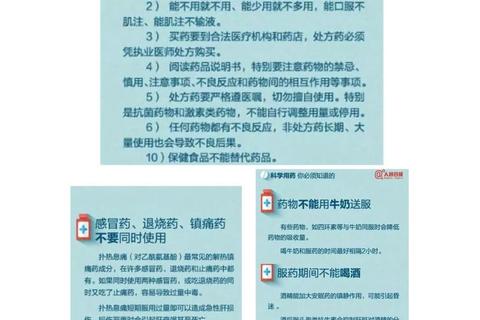

任何药物均具有双重性,既能治病也可能致病。用药前需明确:能不用药则不用,必须用药时优先选择基本药物。基本药物是经国家严格筛选、疗效确切且性价比高的药品,如《国家基本药物目录》中的品种。例如普通感冒多由病毒引起,盲目使用抗生素不仅无效,反而可能导致耐药性。

2. 给药途径阶梯原则

国际公认的用药路径为“能口服不注射,能肌注不输液”。口服给药具有安全性高、操作简便的优势,而输液虽起效快,但直接入血可能引发严重不良反应。研究显示,静脉给药的不良反应发生率是口服药的3倍以上。特殊情况下(如急救)需突破此原则时,必须由专业医生评估。

3. 个体化用药原则

需综合考虑年龄、肝肾功能、合并疾病等因素。儿童并非“缩小版成人”,其药物代谢酶系统未发育完全,需使用专用剂型并精确计算剂量(按体重或体表面积)。孕妇用药更需谨慎,如四环素类抗生素可能影响胎儿骨骼发育,磺胺类药物孕晚期使用或诱发新生儿黄疸。

二、科学用药的五大操作规范

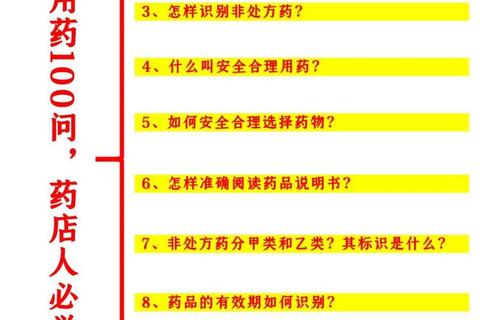

1. 购药渠道正规化

处方药必须凭医师处方在合法机构购买,非处方药(OTC)需认准标识:红色OTC(甲类)需药师指导购买,绿色OTC(乙类)可在超市等渠道购买。警惕网络平台销售“特效药”陷阱,某案例显示,30%的网购药品存在成分造假。

2. 说明书深度解读

重点关注的6大要素包括:

3. 疗程管理精细化

抗菌药物需严格遵循“足量足疗程”,自行停药易导致耐药菌产生。如治疗细菌性肺炎,即使症状消失仍需完成7-10天疗程。慢性病用药则强调规律性,高血压患者漏服降压药可能诱发脑卒中。

4. 不良反应应对机制

所有药物都可能引发不良反应,非处方药长期使用同样存在风险。出现皮疹、呼吸困难等速发型反应需立即停药就医;肝酶异常等迟发型反应可通过定期检测发现。建议建立个人用药档案,记录每次用药反应。

5. 药物储存科学化

不同药品对储存条件要求差异显著:

三、特殊人群用药警示

1. 儿童群体

常见误区包括:碾碎肠溶片破坏药效、果汁送服影响吸收、凭经验调整剂量等。研究显示,超50%的家长曾错误使用成人药物,导致儿童中毒风险增加3倍。正确做法是选择混悬剂等儿童专用剂型,并使用专用量具。

2. 妊娠期女性

美国FDA妊娠用药分级中,D、X级药物明确具有致畸风险。如抗癫痫药丙戊酸可导致神经管缺陷,必须用药时应选择拉莫三嗪等更安全的替代品。建议备孕期开始进行用药风险评估。

3. 肝肾功能不全者

这类患者需调整剂量或给药间隔。例如主要经肾排泄的抗生素头孢曲松,肌酐清除率<50ml/min时需减量25%。长期用药者建议每3个月检测肝肾功能。

四、常见用药误区纠正

某降压药原研药与仿制药价格相差10倍,但生物等效性试验显示疗效差异<5%。选择药物应遵循“疗效相当选基药,剂型合适选便宜”原则。

某临床研究显示,长期大剂量补充维生素E可能增加出血性脑卒中风险。营养补充剂需在营养师指导下使用。

何首乌不当使用致肝损伤、马兜铃酸致肾衰竭等案例提示,中药也需严格遵循辨证施治原则。

五、行动建议:构建安全用药防护网

1. 建立家庭药箱管理清单

定期清理过期药品,分类存放外用药与内服药。建议每季度检查一次,及时淘汰变色、变味药品。

2. 掌握应急处理技能

误服药物后,并非所有情况都需催吐。强酸强碱类腐蚀性药物催吐可能加重损伤,正确做法是立即饮用牛奶或蛋清保护黏膜,并携带药品包装就医。

3. 利用智能辅助工具

国家药监局推荐的“用药指南”APP可查询1万+药品说明书,提供相互作用检测功能,帮助规避配伍禁忌。

科学用药是守护健康的最后防线。当出现用药后持续发热、意识改变等“红旗征象”时,请务必在黄金1小时内就医。生命只有一次,安全用药意识的建立需要医患共同努力。