新生儿来到这个世界的第一口奶,不仅是生命的延续,更是健康发育的起点。面对这个柔软的小生命,新手父母常被喂养问题困扰——该间隔多久喂一次?怎样的频率更科学?这些问题背后,关系着婴儿的生长发育、免疫力建立以及亲子依恋的形成。

一、喂养间隔的科学依据

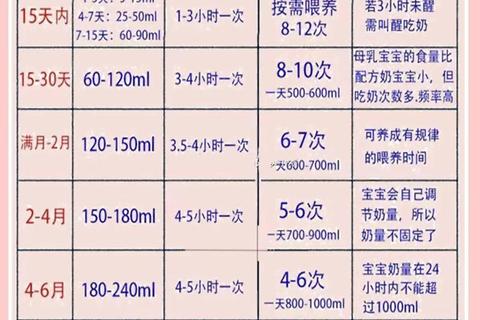

新生儿的胃容量与消化系统发育特点决定了其特殊的喂养需求。出生时胃容量仅5-7毫升(约樱桃大小),到满月时逐渐增长至80-150毫升(如鸡蛋大小)。这种生理特性要求喂养必须遵循“少量多次”原则。

母乳与配方奶的差异直接影响喂养间隔:

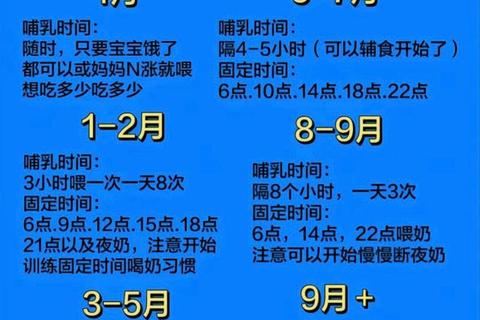

1. 母乳喂养:母乳中含有的乳清蛋白更易消化,胃排空时间约1.5-2小时,因此建议每2-3小时喂养一次。

2. 配方奶喂养:配方奶中的酪蛋白比例较高,消化时间延长至3-4小时,可间隔3小时左右喂养。

国际权威机构建议:出生后1小时内开始母乳喂养,前3天每天至少8-12次哺乳,通过频繁吸吮刺激乳汁分泌。

二、喂养频率的动态调整

按需喂养≠无规律,需结合三大信号判断:

1. 早期饥饿信号:张嘴转头、吸吮手指、肢体扭动。

2. 中期信号:呼吸急促、肢体活动加剧。

3. 晚期信号:哭闹(此时喂养易导致吸入空气引发胀气)。

时间间隔的阶段性变化:

特殊情况处理:

三、喂养量的判断标准

短期指标:

长期指标:

喂养不足的警示信号:皮肤干燥、囟门凹陷、嗜睡超过4小时,需立即就医。

四、特殊场景的喂养策略

夜间喂养:

吐奶/呛奶处理:

母乳不足的应对:

五、喂养工具与环境优化

哺乳姿势选择:

奶瓶喂养要点:

环境安全:

六、何时需要专业干预

出现以下情况需及时就医:

1. 体重下降超过7%或14天未恢复出生体重。

2. 持续拒食超过12小时,伴随发热或意识改变。

3. 便便带血、白色陶土样或黑色柏油状。

定期儿童保健检查至关重要。国家《婴幼儿营养喂养评估服务指南》规定:1、3、6、8、12月龄等9个节点需专业评估,通过标准化工具筛查喂养问题。

给新手父母的行动清单:

1. 记录喂养日志(时间、时长、排泄情况),就诊时提供数据。

2. 哺乳前清洁双手但不需过度消毒,保留周围益生菌。

3. 遇到喂养困难时,向医院哺乳门诊或国际认证哺乳顾问(IBCLC)求助。

4. 避免过早引入安抚奶嘴,防止混淆影响母乳喂养。

生命的初期喂养,是父母与孩子建立信任的第一步。掌握科学规律的更要学会观察与理解这个新生命的独特节奏。当困惑出现时,请记住:喂养不仅是营养的传递,更是爱的对话。