当一粒药片成为健康的“双刃剑”,如何避免免疫系统的过度反应?药物过敏是人体对特定药物成分的异常免疫应答,轻则引发皮疹瘙痒,重则导致休克甚至死亡。据统计,全球约10%-20%的医疗过程中发生过药物不良反应,其中8%以上被证实为过敏反应。本文将从症状识别、科学防范到急救措施,提供一份详实的生存指南。

一、药物过敏的本质与高危人群

免疫系统的“误判”

药物过敏不同于药物副作用,其核心是免疫系统将药物成分识别为“入侵者”,释放组胺等炎性介质。这种反应具有特异性,与遗传、体质密切相关,即使极微量药物也可能触发。

高危药物清单

青霉素类抗生素、非甾体抗炎药(如阿司匹林)、抗癫痫药(卡马西平)和造影剂是四大高风险药物。中药复方制剂因成分复杂,过敏风险同样不容忽视。

易感人群特征

过敏体质者、有药物过敏家族史的人群、免疫力低下者(如化疗患者)以及频繁使用抗生素者更易中招。儿童因免疫系统未发育完善,过敏反应可能更隐匿。

二、识别过敏反应的“危险信号”

即刻型与迟发型反应

症状分级与应对优先级

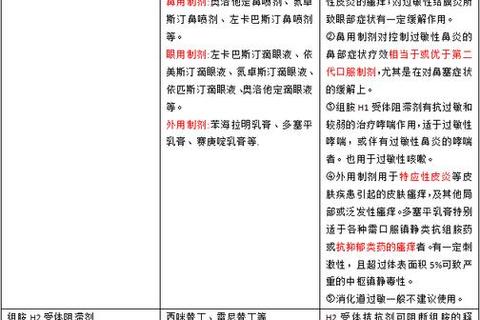

| 严重程度 | 典型表现 | 紧急处理 |

|-|-|-|

| 轻度 | 局部皮疹、轻微瘙痒 | 停药+口服抗组胺药 |

| 中度 | 全身性红斑、呕吐腹泻 | 静脉注射地塞米松 |

| 重度 | 喉头水肿、血压骤降 | 立即肌注肾上腺素 |

特殊人群差异

三、科学防范的三大核心策略

1. 病史追踪与药物替代

2. 用药前的防御性检测

3. 分级用药与剂量控制

四、突发过敏的生存指南

家庭急救四步法

1. 立即停药:即使是外用药膏也要彻底清洗接触部位。

2. 保持气道通畅:让患者半卧位,清除口鼻分泌物。

3. 药物干预:

4. 紧急送医指标:出现喘息声、嘴唇发绀、意识模糊时,立即拨打急救电话。

误区纠正

五、特殊场景的应对方案

手术风险防控

慢性病患者的长期管理

行动建议:构建安全用药生态

1. 随身携带过敏警示卡:中英文对照,注明过敏药物和急救用药。

2. 家庭药箱配置:储备肾上腺素笔(Epipen)、冷藏式抗组胺药。

3. 智能医疗工具:使用药物交叉过敏查询APP,扫描药品条形码获取风险提示。

药物过敏防治是医患共同的责任链。通过精准识别、科学预防和规范处理,我们完全可以将风险控制在可防可控范围内。记住:每一次用药都是一次免疫系统的“对话”,谨慎对待就是对自己生命最好的守护。