当幼儿体温升高时,许多家长会陷入焦虑与慌乱。数据显示,约80%的3岁以下儿童每年至少经历一次发热,而其中近半数家庭存在护理误区,例如盲目使用酒精擦拭或过度包裹捂汗。本文将系统解析幼儿发热的应对逻辑,提供经过循证医学验证的护理方案,帮助家长在关键时期做出正确决策。

一、发热的科学认知与症状判断

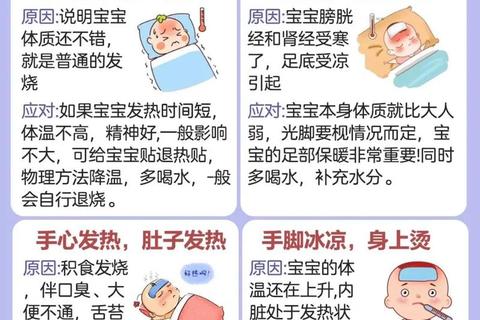

发热是机体对抗病原体的防御反应,但需警惕异常情况。根据《中国儿童发热指南》,腋温≥37.5℃定义为发热,需结合以下表现综合判断:

1. 低热阶段(37.5-38℃):幼儿可能表现为轻微烦躁或食欲下降,此时无需急于药物干预。

2. 中高热阶段(38.1-39℃):可能出现面色潮红、呼吸加快,需加强监测并适时降温。

3. 超高热(≥41℃):需立即就医,警惕热性惊厥或脏器损伤风险。

注意:新生儿及3月龄内婴儿腋温≥38℃时,无论状态如何均应就医,因其免疫系统未发育完善,易出现隐匿性感染。

二、物理降温的规范操作与禁忌

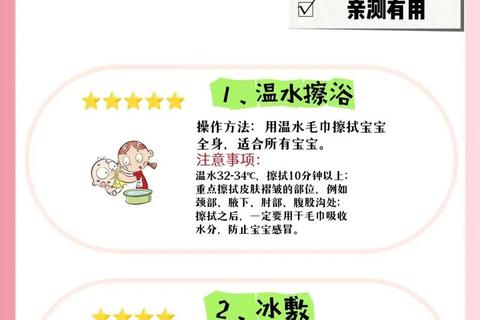

物理降温是低中热阶段的核心干预手段,需遵循“舒适优先”原则:

1. 温水擦浴

2. 环境调节

3. 辅助工具应用

⚠️ 四大禁忌操作:

① 酒精擦浴:易致皮肤吸收中毒,尤其禁止用于新生儿;

② 冷水浸泡:引发寒战加重体温波动;

③ 多部位同时冰敷:如双侧颈部冰袋可能压迫血管引发晕厥;

④ 捂热发汗:阻碍散热,诱发高热惊厥。

三、药物降温的精准选择与使用规范

当腋温≥38.2℃或幼儿明显不适时,需结合药物干预:

1. 药物分类与适用场景

2. 剂量计算与给药间隔

3. 交替用药原则

仅在持续高热且单药效果不足时考虑交替使用,两药间隔≥2小时,严格记录给药时间避免过量。

四、家庭护理的全流程管理

1. 动态监测与记录

2. 营养与补液策略

3. 并发症预警信号

出现以下情况需立即就医:

五、特殊场景应对方案

1. 疫苗接种后发热

2. 夜间突发高热

3. 合并基础疾病

构建家庭应急知识体系

建议家长常备电子耳温枪、儿童专用退热药及生理盐水补液包,并定期参加儿科急救培训。记住,发热本身不是敌人,不当干预才是风险源头。通过科学认知与规范操作,我们完全有能力为幼儿筑起健康屏障。当不确定如何处理时,及时联系家庭医生或前往医院,远比自行尝试偏方更安全有效。

(本文内容综合循证医学指南及临床实践,具体用药请遵医嘱)