新生儿疫苗接种是预防传染病的关键防线,也是父母送给孩子的第一份健康保障。面对复杂的疫苗种类、接种程序与不良反应的潜在风险,如何科学规划、规避误区?本文结合最新政策与医学指南,从疫苗选择、时间规划到不良反应处理,为家长提供系统化解决方案。

一、新生儿疫苗接种的核心逻辑:科学防护

疫苗接种的本质是通过模拟病原体刺激免疫系统,帮助婴儿建立针对特定疾病的保护屏障。新生儿免疫系统尚未成熟,母体抗体在出生后逐渐衰减,因此0-6月龄是疫苗防护的黄金窗口期。

1. 必打疫苗:国家免疫规划疫苗

以下疫苗由免费提供,需严格按程序接种:

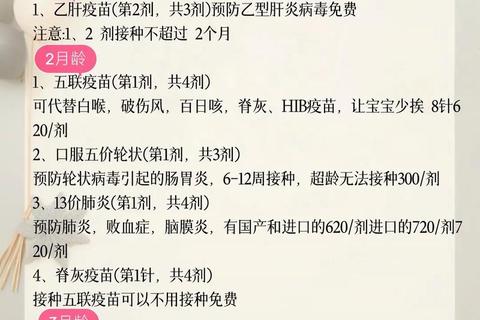

2. 推荐的自费疫苗:扩大保护范围

科学提示:自费疫苗并非“不必要”,而是对免疫规划的补充。例如,肺炎球菌是婴幼儿重症肺炎的主要病原体,接种13价疫苗可降低住院率。

二、健康守护策略:接种前后的关键细节

1. 接种前的健康评估

2. 接种后的科学护理

案例参考:麻腮风疫苗常在第7-12天引发发热或皮疹,属正常免疫反应,无需过度干预。

三、常见误区与权威解答

误区1:“过敏体质不能接种疫苗”

真相:除明确对疫苗成分过敏外,湿疹、食物过敏等并非禁忌。接种前需由医生评估。

误区2:“推迟接种影响效果”

真相:推迟接种仅延迟保护生效时间,不影响最终免疫效果。例如乙肝疫苗补种时,需确保剂次间隔≥28天。

误区3:“自费疫苗不如免费疫苗安全”

真相:疫苗安全性经严格审批,自费疫苗(如五联)可减少接种次数,降低不良反应概率。

四、行动建议:规划个性化接种方案

1. 制定时间表:结合出生日期、季节(如流感疫苗在秋季接种)和地区流行病特点。

2. 灵活调整:若因疾病推迟,优先补种乙肝、脊灰等高风险疾病疫苗。

3. 记录与咨询:使用接种手册记录剂次,定期咨询社区医生优化方案。

特别提醒:2025年起,HPV疫苗已扩展至9-26岁男性,家长可为孩子未来健康提前规划。

疫苗接种是新生儿健康的基石,科学的防护策略需兼顾时效性、安全性与个体差异。通过厘清核心疫苗、规避常见误区,家长可为孩子筑起第一道免疫屏障。记住:每一次接种,都是对生命的一份承诺。